1 ...6 7 8 10 11 12 ...15 Das Anziehen des Pullovers gestaltete sich jedoch erstaunlich kompliziert. Bei den ersten Versuchen sträubte sich der künftige Träger mehrfach gegen das Überziehen. Irgendwie kam der Mann, dem er zugedacht war, mit dem Pullover nicht zurecht, bis Ludwig ihm das Anziehen einfach einmal selbst vorgemacht hatte. Danach war das Eis buchstäblich gebrochen. Der Bergsteiger schlüpfte zwar leicht umständlich, aber ohne Widerstreben in den Pullover. Diese ungewohnte Aversion gegen das Überziehen des Pullovers konnte sich Ludwig nicht recht erklären. Er überlegte, ob es vielleicht möglich sei, dass sie in ihrem bisherigen Leben einfach keine Pullover getragen hatten? Aus welcher Zeit stammten die beiden Eis-Männer denn nun tatsächlich? Vielleicht aus noch deutlich früherer Zeit als die anfangs von ihren Findern vermuteten 1940er oder 1950er Jahren?

Während die Männer beim Umziehen nur wie leicht narkotisiert mitwirkten, ließ das Genießen der aufgewärmten heißen Suppe und des Tees ihr Redevermögen mit jedem Bissen und Schluck ein wenig auftauen. Ihre Sprache und Ausdrücke kamen Ludwig jedoch äußerst altertümlich vor. Ihr derber Dialekt war noch ruppiger und kantiger als bei den ältesten Dorfältesten, an die sich Ludwig aus seiner Kindheit erinnern konnte. Darunter war auch einiges an k. und k.-Wortfetzen gemischt, die ihn stark an seinen Urgroßvater Hieronymus erinnerten, der gerade noch an einem der letzten Tage des 19. Jahrhunderts geboren war.

Selbst während der ersten Semester seines Studiums besuchte er den Uropa regelmäßig, da er für den Trompetenunterricht bei einem renommierten Orchestertrompeter ins selbe Dorf fahren musste. Mit seinem Uropa Ronni, wie ihn alle in der Familie der Einfachheit halber nannten, führte er einfach strukturierte Gespräche, bei denen er dialektbedingt häufig ganze Satzteile selbst bei dezenter mehrmaliger Nachfrage kaum verstand. Gespräche, die um den entspannten Rentneralltag kreisten oder manchmal auch „von früher“ handelten. Bei Gelegenheiten, bei denen sich die Mutter mit ihrem Großvater allein wähnte, verfiel auch sie ein wenig, wenn auch weniger ausgeprägt, in diesen für ihn altertümlich anmutenden Dialekt. Vom Urgroßvater wurde er allerdings einen Schuss intensiver und ursprünglicher gesprochen. Ganz selten konnte Ludwig ähnliches nur noch bei einigen Dorfältesten oder in alten Nachkriegsfilmen hören.

Am ähnlichsten waren die Schimpftiraden der dorfbekannten Stricker Finni, die man heute wohl berechtigterweise als bereits ein wenig dement einstufen würde. Da sie einen recht „intensiven“ Charakter hatte, dem Herrn Pfarrer arg nach dem Mund redete und als Mesnerin in der Kirche fast mehr entschied als der eigentlich zuständige Pfarrer und Pfarrgemeinderat, war sie für die Dorfkinder eine beliebte Zielperson.

Sie versuchten die alte Finni immer ein wenig zu ärgern, ihr dabei aber nicht allzu nah zu kommen. Falls sie jemanden entdeckte, zog sie immer lautstark aufbrausend über die fliehenden Täter her. Genau so geschehen etwa nach einem kleinen Schabernack, wie beispielsweise beim Versperren ihres Hauseinganges mit einem guten Dutzend unbenutzer zimmerhohen Bohnenstangen aus ihrem Gartenhäuschen. Nachdem das Meisterwerk von den Lausbuben fertiggestellt war, klingelten sie kräftig, und durch das Öffnen der Haustür brachte die Finni selbst das kunstvolle Stangengebilde unvermeidlich zum polternden Einsturz.

Und wie sich ihr Gesicht beim Umfallen des Stangenwaldes innerhalb einer gefühlten halben Sekunde vom neugierig überraschten Augenblick des Türöffnens, über den angsterfüllten bis hin zum rasend wütenden Ausdruck hin veränderte, um dann in lautstarkem, für die Kinder kaum verständlichem Dialekt in heftigsten Schimpfausdrücken zu explodieren, war für die jugendlichen Racker jedes Mal ein tief beeindruckendes Erlebnis. Einige der von der Stricker Finni benutzten Wörter und der einfache Aufbau der Sprache kamen Ludwig nun wieder in den Sinn.

So fand sich Ludwig mehr und mehr in den kräftigen, altertümlichen Dialekt der Männer ein. Zuerst verstand er nur einzelne Ausdrücke und konnte noch weniger davon so aussprechen, dass seine Gäste ihn verstehen konnten. Manche Begriffe verstand er erst nach mehrmaligem Nachfragen oder allein aus dem Zusammenhang. So war der erste vollständige Satz, den er von einem der beiden Männer verstand: „Mia müssma zm Votta auf’n Hof zruck!“

Um das Gespräch mit den wortkargen, offensichtlichen Alt-Tirolern in Gang zu bringen, befragte Ludwig sie nach ihrer Herkunft: "Von welchem Hof seit’s ihr denn no her?"Die Höfe, die sie ihm jedoch nannten, gab es schon lange nicht mehr oder sie hießen heute völlig anders. Von einem Grubahof oder Gruberhof und Krenzhof hatte Ludwig noch nie auch nur irgendetwas gehört.

Zur Erleichterung der holprigen Kommunikation stellte Ludwig am PC rasch einige Seiten mit ein paar zentralen Begriffen zusammen, die er anschließend mit passenden Bildern aus dem Internet ergänzte. Mit den ausgedruckten Seiten ging er danach wieder nach unten und erklärte ihnen die einzelnen Dinge.

Auf ihr Alter angesprochen erzählten sie, dass der ältere Toni heiße und 24 Jahre alt, der jüngere der Alois sei und erst 22 Jahre alt sei, womit Ludwigs Schätzung, die er nach dem ersten Eindruck der frisch Eingekleideten bereits nach unten korrigiert hatte, nochmals um fast zehn Jahre senken musste.

Vielleicht waren für ihr reiferes Aussehen die zahlreichen Pigmentstörungen verantwortlich, die ihre Haut aufwies, und die nach der wohltuenden ersten Wäsche nun detailreicher zum Vorschein kam. Zur Pflege ihrer strapazierten Haut hatte Margret ihnen eine sehr gut verträgliche Creme angeboten, die aus rein pflanzlichen Bestandteilen hergestellt war. Sie zeigte ihnen auch, wie sie die Creme am besten auf der Haut verteilten. Selbst bei leichteren Hautreizungen könnten sie sich gerne aus dem Tigel bedienen.

Anfangs kam ihnen das völlig übertrieben vor. Da sie, und vor allem ihre Haut die wohltuende Wirkung der Creme aber rasch deutlich spürten, nahmen sie ihr Angebot regelmäßig wahr.

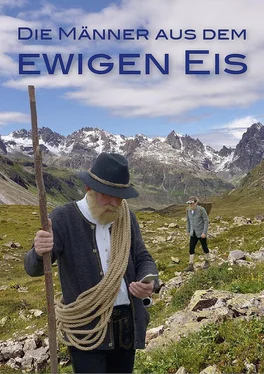

Ihre Unterbringung erklärte Ludwig ihnen sehr behutsam damit, dass sie offenbar länger im Glutterferner „geschlafen“ haben mussten. Sie seien vermutlich in eine Art längeren, um nicht zu sagen wirklich sehr langen Winterschlaf gefallen gewesen. Auf ihr Geburtsdatum angesprochen, musste Ludwig letztlich doch sehr schlucken, da er nach mehrfacher Nachfrage erkannt hatte, dass es sich bei ihren Geburtsdaten nicht um die zuerst verstandenen Jahre 1949 und 1951, sondern zweifellos um die entsprechenden Jahre des 19. Jahrhunderts handeln musste. Toni war folglich 1849 und Alois 1851 geboren. „Was muss das damals für eine völlig fremde Welt gewesen sein! Doch gerade erst andersherum wurde ein Schuh daraus: Wie fremdartig muss den beiden unsere heutige Welt nur vorkommen!“ ging es Ludwig durch den Kopf.

Er überschlug, dass sie zumindest theoretisch und auch praktisch – also physisch für ihre Umwelt - geschlagene um die 165 Jahre alt sein mussten. Zugegebener Maßen sahen die Männer für dieses stolze Alter biologisch aber noch recht jung und rüstig aus.

Ludwig erkundigte sich daraufhin nach ihrem allgemeinen Gesundheitszustand. Ob ihnen denn irgendetwas fehle, ob’s irgendwo zwicken würde, oder ob sie Schmerzen irgendwelcher Art hätten?

Auf all seine Fragen bekam er jedoch stets nur ein leichtes Achselzucken, ein kurzes „mh, mh“ oder „Goat scho“ mit einem leichten Kopfschütteln einhergehend, was im Tirolerischen immer noch so viel bedeutet wie „Nein, Dankeschön, aber herzlichen Dank für die Nachfrage!“ Manchmal antworteten sie lediglich mit einem gedehnten „Mmh“ mit gleichzeitig leicht zweifelndem Blick bei schräg gehaltenem Kopf. In dieser Geste steckte die Kurzform von: „Jetzt reicht‘s aber mit der Fragerei! Du siehst doch, dass es mir gut geht, sonst hätte ich schon lang was gesagt!“

Читать дальше