1 ...7 8 9 11 12 13 ...27

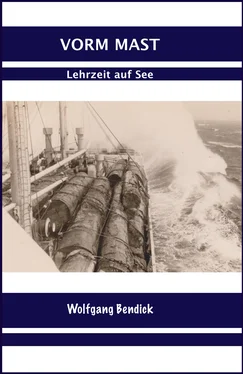

Unser Ausbilder und die Zukunft der Seefahrt…

Eigentlich waren die gesteckten Ziele erreicht: Wir hatten alle die Prüfungen bestanden, hatten den Rettungsbootsschein in der Tasche, und Morfi Pipifax brachte 51 Kilo auf die Waage! Die Schule glänzte mehr als damals, als sie höhere Töchter beherbergte. Der Wachoffizier holte den Dachbodenschlüssel. Wir stürzten uns auf unsere Koffer und stopften sie voll mit den gestern noch säuberlichst gefalteten Wäschestücken. Die Grewer nahm ihre vorsegelgroßen Schlüpfer von der Leine, wir das letzte Mal die deutsche Flagge.

Wir waren frei!

Auf Papendiecks Wahlspruch vertrauend „Ein Seemann kann alles“ gingen wir endlich auf See.

Baujahr 1953, Deutsche Werft, Hamburg.

6279 BRT, 8640 to Tragfähigkeit.

Länge: 131,7 m, Breite: 17,3 m, Tiefgang: 7,5 m.

6-Zylinder Dieselmotor MAN, 4000 PS. Geschwindigkeit: 14 Knoten

Besatzung: 37 Mann + 6 Kadetten

Schon beim Verlassen der U-Bahnstation Landungsbrücken bin ich wie gebannt. Mir zu Füssen liegt das ganze Hafenpanorama. Da recken sich stählerne Metallgebilde in den grauen Winterhimmel über der Elbe, die Seilkrananlagen der Deutschen Werft , der Howaldt, und die der Stülcken-Werft. Wohin man schaut, emsiges Treiben. Große Pötte, kleine, Barkassen, Fähren . Die Elbe wimmelt wie ein gigantischer Ameisenhaufen, den man zerlegt hat. Aber es ist ein geordnetes Durcheinander, wie ich schnell wahrnehme. All die beweglichen Teilchen haben ein Ziel. Irgendwie kommt es mir zu Bewusstsein, dass ich mitten im Weg stehe. Um mich herum ist ebenfalls ein hektisches Kommen und Gehen. Ganz Hamburg ist ein riesiger Ameisenhaufen. Vielleicht ist es mein bayerischer Geruch oder der Anblick meines Seesacks, der eine der vorbeieilenden Ameisen dazu bringt, anzuhalten. „Wo soll's denn hingehen?“, fragt diese. „Aufs Schiff“, antworte ich, „nach Waltershof“. „Dat is einfach: über die Brücke runter auf den Anleger . Von Brücke 4 geht die HADAG-Fähre alle 20 Minuten weg. So grön-witt gestrichene Boote sind dat!“

Da steh ich nun auf dem Ponton . Auf der gegenüberliegenden Seite erkenne ich große, mit Rostschutzfarbe gestrichene Kästen. Das müssen Schwimmdocks sein. Über diese hinaus ragen die Aufbauten und Masten der darin in Reparatur liegenden Schiffe. Daneben das muss ein Trockendock sein. Von dem wie versenkt darin liegenden Tanker sieht man nur die Heck aufbauten. Ich hatte gelernt, dass ein Trockendock geflutet wird, damit das Schiff hineinfahren kann. Dann wird es geschlossen, das Schiff gut vertäut und das Wasser herausgepumpt. Schon liegt der Kahn im Trockenen und die Dreckarbeit kann beginnen: Algenbewuchs entfernen, Rost weg, dann alles mit giftiger Spezialfarbe streichen, dem Unterbodenschutz . Da, wo das Schiff im Leerzustand aus dem Wasser ragt, bis hin zur Ladelinie , wenn es voll ist, wieder eine Spezialfarbe, das Bootop . 1 Mal jährlich muss das gemacht werden. Durch den Bewuchs am Boden verliert sonst das Schiff an Geschwindigkeit. Weiter rechts von der Werft soll Waltershof liegen, und dort, bei Müller und Progress, mein Schiff, hatte mir der Fahrkartenverkäufer in der Bude erklärt. Vorerst sehe ich nichts als Dunst.

Mein Blick schweift zurück nach links. Dort scheint der Haupthafen zu liegen. Ein Wald von Masten und Ladebäumen ragt in den grauen Himmel. Auf einem aushängenden Hafenplan hatte ich die Namen der Hafenbecken gelesen: Segelschiffhafen, Hansahafen, Indiahafen, Afrikahafen. Andere Schiffe liegen nicht weit von mir an den Dalben (stählerne oder hölzerne Pfosten, oft im Dreierverband, zum Schiffe vertäuen ) am Fahrwasser rand und laden oder löschen mit eigenem Ladegeschirr in Schuten oder Binnenschiffe . Oder warten nur auf einen freien Liegeplatz . Und was mir noch auffällt: Fast alle Schiffe haben anders bemalte Schornsteine . Ein Eingeweihter kann daran die Reederei erkennen, für die sie fahren und somit indirekt auch das Fahrtgebiet. Aber das setzt etwas mehr Kenntnisse voraus, als die eines Decksjungen, der gerade im Kontor der Deutschen Afrika-Linien angeheuert hat. Die vor mir liegenden Schiffe selber sind auch in allen Farben angestrichen: weiß die Kühlschiffe, die Bananenschiffe, auch Bananenjäger genannt, mittelgroß, jachtartig zugeschnitten. Man sieht ihnen an, dass sie schnell sind. Schwarz die Schiffsrümpfe der HAPAG aus Hamburg oder des Norddeutschen Lloyd aus Bremen, beide hauptsächlich im Amerikadienst. Grün die von Rickmers, Ostasienfahrer, orange die Chemietanker , gefährliche Dinger. Grau die der Hansa aus Bremen, meist spezielle Schwergutschiffe , erkenntlich an den V-förmigen Lademasten, dem Stülcken-Geschirr . Grau sei auch die Farbe meines Schiffes, der Natal, hatte man mir in den Büros der Reederei gesagt. Dort, an der Palmaille, war ich kurz zuvor per U- Bahn gewesen, um meine Papiere abzuholen. Dort herrschte eine fast kirchliche Atmosphäre. Es fehlte nur noch der Weihrauch. Ich atmete auf, als ich wieder draußen im Nieselregen stand.

Vor mir auf der Elbe bewegt es sich. Ein ausgehender Frachter gleitet langsam stromabwärts, die Schlepper der Bugsier-Reederei zwar schon los, aber noch in Bereitschaft. Plötzlich tutet das Nebelhorn des auslaufenden Schiffes so laut, dass ich zusammenfahre. Drei Mal. Mein Körper vibriert mit dem Klang. „Hamburg ade!“ heißt das. Oft dienen die Nebelhörner auch zur Warnung oder zur Verständigung mit den Schleppern. Diese hängen sich wie Kletten an den Pelz der Ozeanriesen, um diesen zu helfen umzudrehen und festzumachen. Da dreht gerade die Hannover, ein HAPAG Frachter, im Fahrwasser. Die winzig erscheinenden Schlepper drücken und ziehen. Manchmal dreht die Schraube des Schiffes, um sie zu unterstützen. Weiße Gischt wirbelt in alle Richtungen. Dann Stillstand. Wieder Bewegung. Diesmal spritzt das Wasser in die andere Richtung. Langsam gleitet der Riese in das Hafenbecken. Wird von den Schleppern an die Pier gedrückt. Der Wind trägt abgeschwächte Rufe zu mir herüber, wohl Kommandos, die zwischen Schiff und Land gewechselt werden. Wurfleinen schwirren durch die Luft, daran folgen die Festmachertrossen, die auf den Pollern (schwere, eiserne, oben leicht gekrümmte Metallgebilde) angehängt werden. Trillerpfeifen hallen verzerrt herüber. Die Trossen spannen sich, Wasser trieft heraus, langsam schmiegt sich das Schiff an die Kaimauer .

Blick von den St. Pauli Landungsbrücken auf die Werften

Zu meinen Füßen platschen unregelmäßige Wellen an den Landungssteg. Es riecht stark. Nach Öl, Brackwasser , Fisch, Diesel, Kohlequalm. In den vor der Strömung geschützten Ecken hat sich Unrat angesammelt, Holzstücke, ein toter Fisch, halb aufgelöst, Flaschen, ein Paar Klumpen Schweröl, drei Pariser. Ich warte mit einer immer zahlreicher werdenden Arbeitergruppe auf die Fähre, die mich meinem Traumschiff näherbringen soll. Die Wellen spritzen bisweilen bis auf den Ponton. Hinterlassen kleine Pfützen, in denen sich bunte Kreise bilden. St. Pauli Landungsbrücken. Das Sprungbrett zur weiten Welt. Mehrere Fährschiffe und Barkassen liegen vertäut an den Pollern. „Die grroooße Hafenrundfahrt ! Bitte einsteigen, gleich geht’s los! Die groooße Hafenrundfahrt!“ Der Rufer versperrt den Passanten den Weg, mit Kennerblick die wenigen Touristen aus der Menge herausfischend. Eine Barkasse füllt sich mit Arbeitern, wohl Schauerleute (Hafenarbeiter, die Schiffe be- oder entladen), und legt, blechern tuckernd, ab. Ein nicht endender Strom von Menschen bewegt sich um mich herum. Fast alle tragen einen Elbsegler , die Mütze der Seefahrer, auf dem Kopf, haben einen Zambelbeutel umhängen, sicher mit ihrem Proviant drinnen verstaut. Jeder hat eine Kippe irgendwo im Mund klemmen. Auch ich trage meinen Elbsegler. Aber er ist so glänzend neu, dass bestimmt jeder sieht, dass ich ein Neuling bin. Ich fasse zum Kopf und schiebe ihn etwas schräger. Ich gehöre ja fast schon zur „Familie“. Sollte mir nur noch 'ne Kippe in den Mundwinkel kleben...

Читать дальше