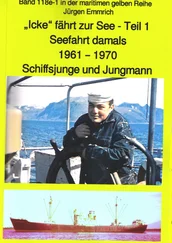

Am nächsten Morgen wurde ich geweckt. Eugen stand an meiner Koje. Das Wasser tropfte ihm von der Mütze, und seine Öljacke war nass. „Wir haben schlechtes Wetter bekommen“, sagte er. Das Schiff war unablässig in Bewegung. Das Stampfen und Rollen war noch viel stärker als am Abend zuvor. Im Logis stand das Wasser fußhoch über dem Fußboden und schwappte ständig von einer Ecke in die andere. Mein Abendbrot war längst in den Fluten versunken. Auf Bank und Back turnend kleidete ich mich an und stieg den Niedergang hinauf an Deck. Das Wetter war wirklich sehr schlecht. Der Himmel dicht mit Wolken verhangen, der Sturm fegte über das Wasser und peitschte die Wellen hoch, die Brecher kamen über die Niedergangskappe, spülten über das Deck und verwandelten es samt der Luken in einen brodelnden Kessel, aus dem nur noch der Mast und das Achterschiff herausragten. Wie sollte man da nach achtern kommen? Nach ein paar Sekunden hob sich das Vorschiff wieder, das Wasser lief von den Luken herunter. Doch das Deck blieb unter Wasser, denn nun setzte der nächste Brecher wieder die Luken unter Wasser, ehe das Wasser des vorhergegangenen durch die Speigatten abgeflossen war. Es gab keine andere Möglichkeit nach achtern zu kommen, als den Moment abzupassen, in dem die Luken wasserfrei waren. Und mir blieben nur wenige Sekunden, über die Luken nach achtern zu gelangen.

In der Kombüse war ich allein. Das Feuer brannte im Herd, der Kaffee war gekocht. Hein hatte Wache und stand am Ruder. Frau Krüger ließ sich nicht sehen. Frühstücksappetit hatte ich auch nicht. Übelkeit und Brechreiz stellten sich wieder ein und forderten ihren Tribut an die bewegte See, ein Ereignis, das das Befinden für einige Zeit etwas besserte. Die Holzkiste vor der Tür erwies sich als bequemer Sitzplatz. Apathisch betrachtete ich das Wasser, das mit jedem überkommenden Brecher vor der Kombüsentür über das Deck spülte und von Zeit zu Zeit meinen Mageninhalt, der sich darin ergoss, in das Meer mitnahm. Mir wurde immer elender zumute. Immer wieder musste sich der Magen entleeren, was nun unter heftigen Krämpfen geschah. Etwas Magensaft und Galle forderten unerbittlich den Weg ins Freie. Der Geschmack auf der Zunge war widerlich. Nachdem sich der Krampf gelöst hatte, sackte ich wieder apathisch auf die Kiste zurück und lehnte mich ermattet an die Wand, bis der nächste Anfall kam. Mein Befinden war unbeschreiblich schlecht, ich dachte an nichts, und die Zeit verging.

Mittags kam der Kapitän in die Kombüse, sah zum Herd und grunzte mich böse an: „Sitzt hier in der Kombüse und lässt das Feuer ausgehen!“ Nun musste ich wieder das Feuer in Gang bringen. Es ging eigentlich besser als ich dachte. Die scharfe Ansprache hatte mich aufgemuntert, und bald brannte wieder das Feuer im Herd. Aber nach getaner Arbeit stellte sich wieder die Apathie ein, und ich war versucht, mich wieder auf die Holzkiste zu setzten. Blieb aber an die Back gelehnt stehen, um von Zeit zu Zeit nach dem Feuer sehen zu können. Das Aufstehen bedeutet bei Seekrankheit eine ungeheure Willensanstrengung. Dagegen verfällt man im Stehen nicht so schnell in Lethargie. Nach einiger Zeit kam der Kapitän zurück, sah mich böse an und sagte: „Gibt es bei dir immer so flaue Bissen?“ Ich verstand nicht recht, was er meinte. „Willst du uns kein Mittag kochen, du Dösbüdel?“ schnaubte er und verschwand. Ich muss mich ja um das Essen kümmern! In Hamburg hatte mir Frau Krüger gesagt, was zu tun sei. Nun lag sie seekrank in der Koje und ließ sich nicht sehen. Ich muss ja Kartoffeln kochen! schoss es mir durch den Kopf. Nahm eine Pütz und ging auf das Achterdeck, um Kartoffeln zu holen. „Nun brauchst du kein Mittag mehr zu machen“, rief der Kapitän, indem er seinen Kopf aus der Tür des Ruderhauses steckte, „die Mittagszeit ist jetzt vorbei!“ Dann verschwand er wieder im Ruderhaus.

Mir war diese Mitteilung sehr willkommen. Ich blieb auf dem Achterdeck, setzte mich auf die dort aufgeschossenen Festmacher hinter den Schornstein, wo ich windgeschützt frische Luft atmete, die mir sehr gut tat. Nur hin und wieder musste ich an die Reling, um dem bewegten Meer meinen Tribut zu zollen. Man ließ mich dort auch in Ruhe. Nachmittags schlief der Kapitän. Der Steuermann hatte Wache. Er kam zu mir hinter den Schornstein und meinte mitfühlend: „Na, bist du seekrank?“ Ich nickte müde. „Wirst dich noch daran gewöhnen. Viele werden anfangs seekrank, aber das gibt sich mit der Zeit.“ Gegend Abend kam Manfred und befahl mich mit strenger Miene in die Kombüse, wo ich unter seiner Regie Bratkartoffeln zu machen und Kaffee zu kochen hatte, und war danach froh, mich wieder in die Koje legen zu können.

Am anderen Morgen war das gleiche Wetter. Der Himmel war mit Wolken verhangen, und die Brecher schlugen über das unentwegt auf und ab stampfende Schiff. Mein Zustand war alles andere als rosig. Etwas weich in den Knien lief ich über die Luken nach achtern, um mich um die Kombüse zu kümmern. Im Gesicht sah ich grau und elend aus. Es war wie am Vortage. Kein Appetit, keine Kraft, eine Arbeit ordentlich zu verrichten. Dazu die Übelkeit, Schwindelgefühl und Kopfschmerzen. Der Magen meldete sich wieder, der mich die Nacht über in Ruhe gelassen hatte und krampfte sich von Zeit zu Zeit zusammen, um die letzten Tropfen Galle auszupressen, die in zähen Tropfen über die Zungen glitten.

Wenn ich einen Augenblick saß, verfiel ich gleich in völlige Apathie, schloss die Augen und träumte wie in Trance irgendwelche Dinge. Meist waren es Arbeiten, die ich zu verrichten hatte, aber zu denen ich mich nicht aufraffen konnte. Ich war recht unglücklich über meinen Zustand, denn die Seefahrt hatte ich mir doch ein wenig anders vorgestellt. An die Seekrankheit hatte ich nie ernsthaft geglaubt. Dafür packte sie mich jetzt umso heftiger, und meine einzige Hoffnung war, dass ich mich bald daran gewöhnen würde.

Der Kapitän war mit mir unzufrieden. „Das ist doch keine Seefahrt, das ist eine Salonfahrt! Sieh mal raus, was da für schönes Wetter ist! und du stehst hier und kotzt!“ Gehorsam sah ich durch das Bullauge auf die stürmisch bewegte See. Die Wolkendecke war ein wenig aufgerissen, und die Sonne ließ das Wasser grünlich hell erscheinen, auf dem die mit leuchtend weißen Schaumkämmen verzierten Wellen lustig tanzten. Sie leckten mit ihren Spitzen am Bullauge und verschlossen es zuweilen für einen Augenblick mit einem hellgrünen Vorhang. Es war wirklich ein schöner Anblick, den ich selbst bei meinem Zustand so empfand. Dass es wirklich eine Salonfahrt war, begrifflich erst später, als von den nassen Arbeiten auf den kleinen Segelschiffen hörte, wo die Matrosen bis an die Hüften im Wasser stehend, sich mit den Füßen unter dem Schotwagen haltend vor dem Mast die Segel setzten.

Ich hatte mich mal wieder aufgerafft, um nach dem Feuer zu sehen. Für kurze Arbeiten konnte ich meine Kräfte noch sammeln und die Trägheit überwinden, ermattete aber sehr bald und sank wieder auf meine Kiste an der Tür zurück. Meine Hände waren schmutzig, die Haut merkwürdig klebrig, das Gesicht schmal und grau, die Mütze saß schief auf dem Kopf, kurz, mein Äußeres war mir völlig gleichgültig geworden. Da kam der Kapitän in die Kombüse und scheuchte mich auf: „Moses, wie siehst du bloß aus! Wir haben jetzt Höck von Holland achteraus. In einer halben Stunde kommt der Lotse an Bord. Was sollen die Holländer von uns Deutschen denken, wenn sie dich sehen! Dieses Schiff ist ein Stück deutscher Boden, und damit wollen wir einen guten Eindruck im Ausland machen!“

Ich nahm mir das sehr zu Herzen. Nun kam ich schon mal ins Ausland und musste dort gleich einen schlechten Eindruck machen. Natürlich wollte ich Deutschland keine Unehre antun und hielt es für das Beste, mich erst gar nicht sehen zu lassen. Der Platz hinter dem Schornstein schien mir geeignet zu sein, mich zu verbergen, denn ich glaubte, der Lotse käme unten bei der Kombüse an der niedrigsten Stelle des Schiffes an Bord. Aber das war ein Irrtum. Nach einer Weile kam Eugen, warf ein bereitliegendes Fallreep über die Reling, und gleich darauf erschien der Lotse an Deck, und sein erster Blick fiel genau auf mich! Ich schämte mich in Grund und Boden. Meine seelischen Kräfte waren erschöpft; ich fühlte mich in diesem Moment als die personifizierte Schande Deutschlands und hoffte nur, der Lotse möge dem Kapitän nichts sagen.

Читать дальше