L.-M. blickt kurz auf den vorbei fließenden Fluss, von dem sie aus dieser Perspektive nicht viel erkennen kann und konzentriert sich daher auf die Straße vor sich. Alle Ortsstraßen in der Region werden zugunsten von Pflanzentrögen und Pflanzen-Inseln verengt – was wiederum die Anrainer doppelt freut. Erstens genießen sie den Anblick der Blumen, und zweitens verhindern die „Inseln“ das Durchrasen der Autos durch das Ortsgebiet – nein, die „Blechkisten“ sind in Österreich keine rüpelhaften Automaten, vielmehr treten die darin sitzenden Lenkrad-Rowdys in unbeobachteten Momenten gerne brutal aufs Gaspedal. Tatsächlich sind – vielleicht deshalb? - nicht nur Straßen, sondern alle öffentlichen Plätze in dieser Gegend mit Sträuchern, Bäumen und Blumen geschmückt.

Die nahe Stadt Tulln ist als Blumenstadt sogar weltbekannt, aber nicht etwa deswegen, weil eine überbordende Autoraserei einzudämmen wäre. Übrigens bietet die Stadt Besichtigungen einer ausgedehnten Gartenanlage an, ganz ohne Auto - wahlweise mit dem Boot fahrend oder per Pedes. Internationale Blumenmessen gehören zum regelmäßigen Angebot von „Tulli“ (so wird die Stadt innerhalb der Familie spaßeshalber genannt – in der Beibehaltung des Kinderjargons).

Die Walkerin lenkt ihre Aufmerksamkeit auf das große Granitkreuz, das einst am Friedhof des Dorfes Judenau gestanden war, am Grab einer längst Verblichenen, Unvergessenen. Marie Ranner, geborene Hagelmüller, geboren am 8. November 1803, gestorben am 2. Januar 1878. Wie sehr muss sie zu ihren Lebzeiten geliebt und verehrt worden sein, wie sehr nach ihrem Tode vermisst, sodass man das Bedürfnis hatte, ihr ein ewiges Denkmal zu errichten. Heute - befreit von dem Moos und den Flechten eines ganzes Jahrhunderts, wirkt es so neu wie damals. Seltsam, sein Stein wirkt lebendig und warm. Nun soll es hier „Am Spitz“ neben der Brücke stehen, nachdem es zuvor vom allseits beliebten und verehrten, langjährigen Dorfpfarrer nach einer Prozession feierlich eingesegnet worden war. Und seine neue Aufgabe ist: es soll als Brückenkreuz dienen, soll die Reisenden schützen, „Soll es Euch“, formt L.-M. in Gedanken den Gruß „soll Dich und alle Willkommen heißen, so Ihr im guten Willen kommt!“

Allein für die Bewohner von Judenau wäre diese Maßnahme gar nicht mal so notwendig gewesen, denn dies ist bereits ein Dorf der Glücklichen, obwohl sich andere fragen mögen, was denn da groß dran sei. Nichts besonderes, antwortet L.-M. den Spottenden. Nur: die DorfbewohnerInnen sind frei, der eine mischt sich nicht in die Angelegenheiten des anderen. Es gibt keine selbsternannten Dorfpolizisten oder bösartige Tratsch-Tanten und -onkel. Es gibt keinen erhobenen Zeigefinger, falls man den Gehsteig vor dem Haus nicht gefegt hat, kein Nachbar strengte je ein Gerichtsverfahren an, weil Äste üben den Maschendrahtzaun wachsen. Niemand wird erniedrigt. Keine und keiner erhebt sich. Das würde derjenigen oder demjenigen auch schlecht bekommen. In dieser Hinsicht sind die Menschen hier sehr sensibel. Und weil das so ist, wie es ist, ließ sich eines schönen(!) Tages das Glück hier nieder. So ist es möglich, dass die Menschen sogar in den Momenten des Unglücks noch etwas Positives finden, zumindest die berühmte Lehre daraus ziehen, obwohl sie auf das Glück im Unglück als Gesamtpaket dankend verzichten könnten. Nein, das Schwarzmalen liegt hier (fast) niemandem. Dem Glückskind fällt ein, wie einmal – genau genommen war es Mittwoch, der 25. Januar, ein schwerer, dunkler Wolkenkranz das Dorf eingekesselt hatte, während der Ort selbst im sanften Sonnenschein da lag. „Na bitte !“ sagt nicht nur Frau Anita, wenn sie jemandem voll und ganz beipflichtet. Was sagt man dazu?

Wie passend, dass L.-M.'s ganzes Land oft als eine „Insel der Seligen“ bezeichnet wird. Sie dehnt das Glück kurzerhand gleich über den ganzen Kontinent aus, denn dieser ist voll der Wunder. So wie uns unsere Erde eigentlich mit allem beschenkt, was uns froh machen könnte, freut sich die Frau. Nur dass es nicht gleich hundertprozentig alle bemerken, auch in ihrem Dorf nicht, was nicht weiter stört, weil – wie gesagt - die Positiven überwiegen. Diesen könnte jedwedes Schimpfwort der „Raunzer“ ein herzliches Lachen entlocken, mehr nicht. Doch wir wollen hübsch bescheiden bleiben, „dass wir nicht übermütig werden“, wie dies unser verehrter Herr Franz Sch. immer wieder so treffend formuliert. Seiner Frau entlockt diese Weisheit jedes Mal ein breites Grinsen. L.-M. vermutet, dass sie nicht geneigt ist, die inhärente Mahnung zu beherzigen. Ihre braunen Locken wippen fast herausfordernd, wenn sie den Kopf in den Nacken wirft. Diese Glückliche!

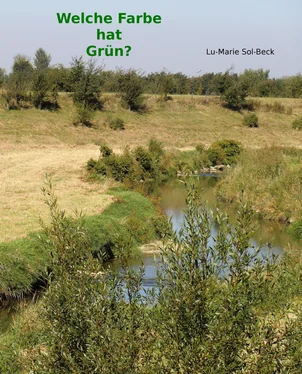

L.-M. bleibt am rechten Gehsteig mitten auf der Brücke kurz stehen. Von dieser schmucklosen Brücke mit seinem silbern schimmernden Stahl-Geländer fällt der Blick auf die sanft geneigten Ufer des Hochwasser-Gerinnes, welches nach Osten hin den Ort begrenzt. Das mehrere Meter tiefe Becken verbindet die Kleine Tulln mit der Großen.

Nach dem letzten unergiebigen Sommerregen schlängelt sich ein Rinnsal durch den satt-grünen Bewuchs, zwischen den starren Stängeln des purpurroten Blutweiderich und den schlanken, biegsamen Schwertblättern des Kolbenschilfs, die von der bunten Vielfalt der Seggen-Gräser umzingelt sind, plätschert verhalten über die Riesensteine aus Granit, die unter der Brücke liegen und ergießt sich in ein vom Rückfluss der Großen Tulln gefülltes Becken.

Ganz ohne menschlichen Dazutuns hatten sich dort Wasserwesen ihr kleines Refugium geschaffen. Und das vollzog sich innerhalb von wenigen Wochen. Die pikante Wasserbunge präsentiert das ganze Jahr über das Blau des Frühlingshimmels auf ihren nassglänzenden dunkelgrünen Tellerchen, die gelbe Sumpfdotterblume und andere Hahnenfußgewächse siedelten sich an und erhellen den Ort an den sonnenarmen Tagen. Später warf jemand eine Seerosenwurzel in das Wasser hinein. Die Rose blühte einen Sommer lang strahlend gelb. An den sandigen Ufern hatte L.-M. junge Binsen entdeckt. In diesem Moment verschmolz die Gegenwart mit der Vergangenheit. Die Frau erinnerte sich, wie sie und ihre Schwester Margo einst aus den langen Binsen einer derart breiten Staude, dass deren Mitte einem Schwanenpaar als Nest hätte dienen können, kleine Tellerchen geflochten hatten. Die schaumig weichen Halme eignen sich vortrefflich dafür, denn sie brechen nie entzwei.

Allerdings war das in einer anderen Zeit, an einem anderem Ort. An einem namenlosen Bächlein, das über das Land der Großeltern (mütterlicherseits) floss, saßen die Kinder, während der Vater durch das Wasser watend einen Weidenkorb neben sich herzog, in welchem sich eine Menge von kleinen Fischen fing. Die Mädchen konnten gar nicht hinschauen auf die zappelnden Fischlein und freuten sich insgeheim, wenn eines durch das Flechtwerk schlüpfte und flink davon schwamm. Die restlichen würde die Mutter Dani für das Mittagsmahl in heißem Öl knusprig rösten...

Heute ist die Quelle versiegt, welche jenes kleine Bächlein speiste, das ein Dorf namens Nelkendorf umfloss. An seinen Ufern wuschen die Frauen in früheren Zeiten ihre Wäsche – doch seit „ewigen Zeiten“ geht niemand mehr mit dem hölzernen Waschtrog „Korito“ 5zum Wäschewaschen dorthin. Die Waschmaschinen erleichtern das Leben ungemein.

Es denkt auch niemand daran, die Fische aus dem kleinen Tümpel neben der Großen Tulln heraus zu holen. Niemand mehr flechtet Körbchen aus den Binsen. Trotzdem ist den Teichwesen kein langes Leben beschieden. Im nächsten Frühling oder schon in diesem November kämen wieder die Bagger, um das Gerinne zu reinigen - was jedes Mal die Naturfreunde auf die „Palme“ treibt, weil fast alle Bäume und Pflanzen vom Grund und von den Hängen abgetragen werden. Die Proteste nützen nichts. Der Stahl schabt gnadenlos. Dann flüchtet wer kann, während jene, deren Wurzeln das Fortkommen unmöglich machen, mit viel Glück samt dem Aushub andernorts abgeladen, weiterwachsen können...

Читать дальше