Viele Kinder, junge Mütter

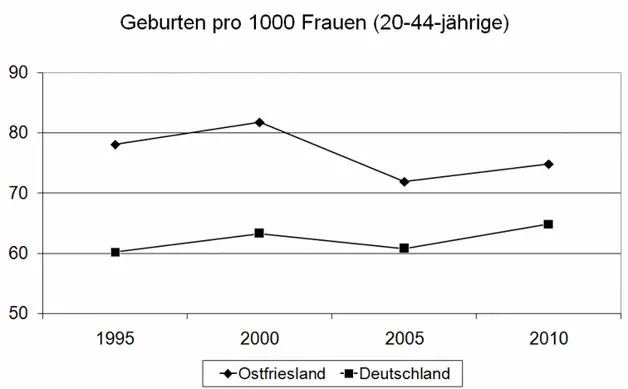

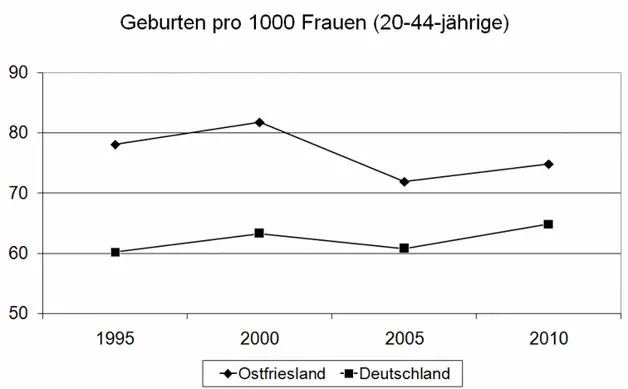

Ostfriesinnen bekommen vergleichsweise viele Kinder. Zwischen 2000 und 2005 ist die Geburtenrate zwar deutlich gefallen (und seither wieder etwas gestiegen), mit 74,8 Geburten pro 1000 Frauen ab 20 Jahren liegt Ostfriesland aber immer noch erheblich über dem Bundesdurchschnitt von 64,9.[20]

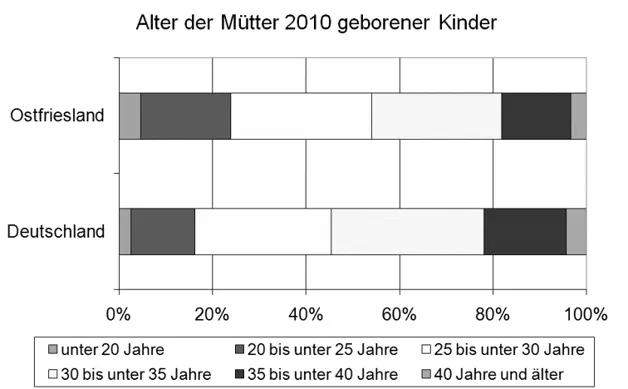

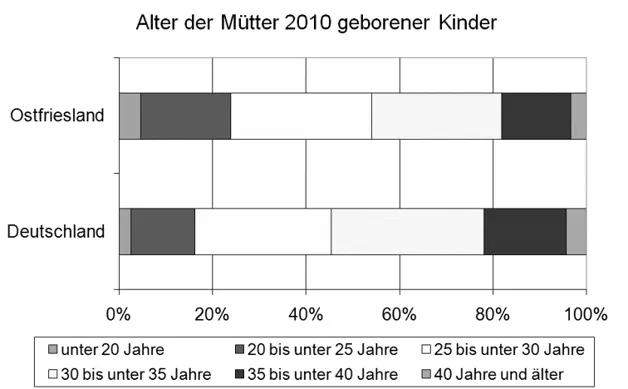

Auch bekommen ostfriesische Frauen ihre Kinder sehr früh. Fast jede vierte Mutter ist noch keine 25 Jahre alt und fast jede zwanzigste noch keine 20.[21] Von den ganz jungen Müttern dürften viele keine abgeschlossene Berufsausbildung haben und manche noch nicht einmal einen Schulabschluss.

„Die Volkshochschule Leer plant einen neuen Tageshauptschulkursus. Dabei richtet sich das Angebot an Interessierte, die schwangerschaftsbedingt, durch Kindererziehung oder aus anderen Gründen ihre Schullaufbahn unterbrechen mussten” (OZ 16.10.2012).

Doch auch wenn eine abgeschlossene Ausbildung vorliegt, haben viele der jungen Mütter erst wenig an Berufserfahrung sammeln können. Nach zehn Jahren ausschließlicher Kindererziehung – bei zwei und mehr Kindern auch länger – wird ein beruflicher Wiedereinstieg schwer. Ursache und Wirkung – ob die Mütter zu Hause bleiben, weil sie es für richtig halten, oder ob sie zu Hause bleiben, weil es an öffentlicher Kinderbetreuung fehlt – lassen sich nicht immer auseinander halten. Das Resultat ist in beiden Fällen eine geringe Erwerbsbeteiligung.

Quelle: Berechnet nach: www.regionalstatistik.de, Tabellen 173-21-4 und 178-31-4, Abruf am 3.8.2012. Die Geburten der Frauen, die älter als 44 Jahre sind, wurden bei den „bis 44-jährigen” mitgezählt.

Quelle: www.regionalstatistik.de, Tabelle 178-31-4, Abruf 8.8.2012.

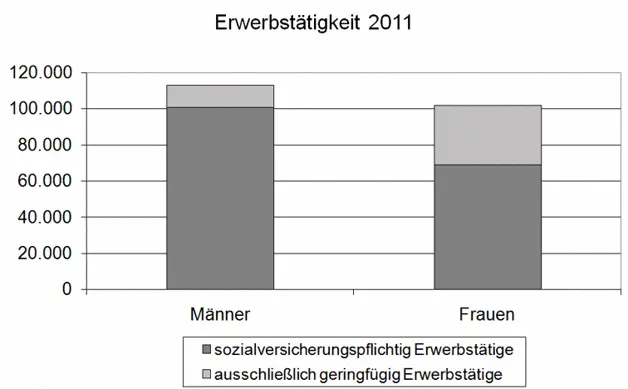

Erwerbsbeteiligung von Frauen

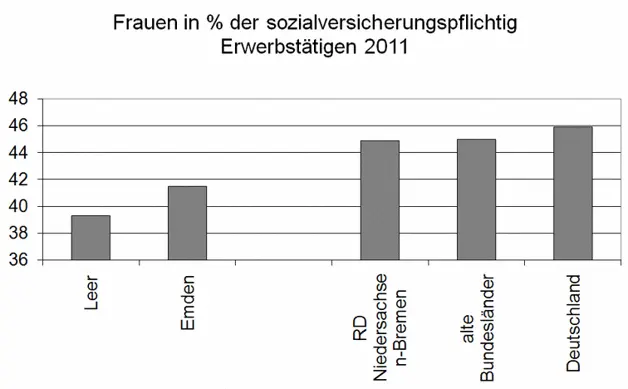

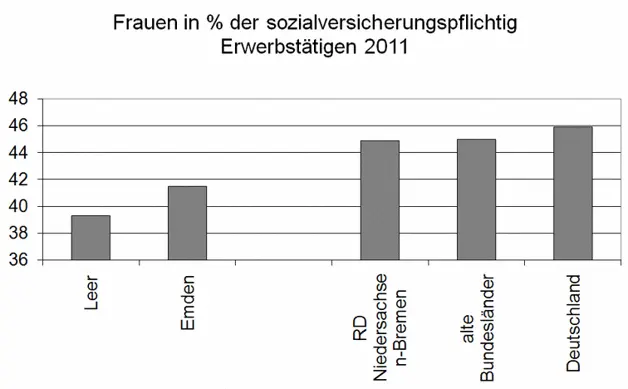

In den Landkreisen Aurich und Leer (Arbeitsagentur Leer) sind nur 39 von 100 sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätzen mit Frauen besetzt; in Emden/Wittmund (Arbeitsagentur Emden) sind es auch nur knapp 42. Auf 100 sozialversicherungspflichtig erwerbstätige Männer kommen im Gebiet der Arbeitsagentur Emden 70 und der Arbeitsagentur Leer 66 Frauen. Ostfriesland liegt damit deutlich unterhalb des Durchschnitts.

Zu der verbreiteten Norm der ausschließlich häuslichen Kindererziehung und des damit zusammenhängenden Mangels an öffentlichen Kinderbetreuungsangeboten kommt hinzu, dass Arbeitsplätze wegen des unzureichenden öffentlichen Nahverkehrs häufig schwer zu erreichen sind. Das eine zieht das andere nach sich: Wo es keine Nachfrage nach öffentlichem Nahverkehr oder nach öffentlicher Kinderbetreuung gibt, wird solches auch nicht eingerichtet – und wo es diese Angebote nicht gibt, wird die Nicht-Erwerbstätigkeit von Müttern zur Normalität. Hinzu kommt, dass viele Frauen (nicht nur in Ostfriesland) Berufe wie Friseurin, Verkäuferin, Sprechstundenhelferin, Restaurantfachfrau und Hotelfachangestellte gelernt haben, in denen die Zahl der Ausbildungsabsolventinnen regelmäßig erheblich höher ist als die Nachfrage nach Fachkräften. Keinen ausbildungsgemäßen Arbeitsplatz finden zu können, erhöht die Bereitschaft zum Zuhausebleiben. Schließlich ist die Entscheidung auch abhängig von der erreichbaren Lohnhöhe (Krüger 1998, 147).

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit. Arbeitsmarkt in Zahlen. Sozialversicherungspflichtig und geringfügig entlohnte Beschäftigung. Nürnberg, Stichtag jeweils 30.9, eigene Berechnungen.

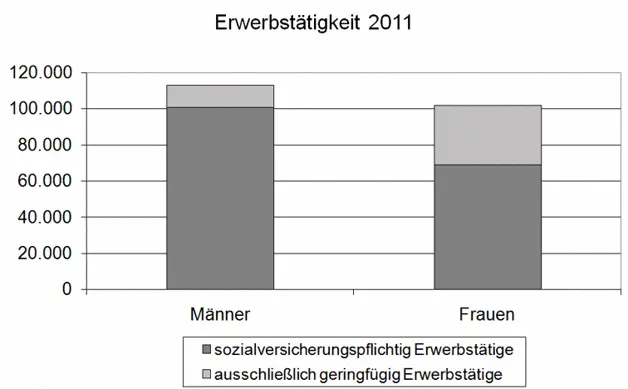

Quelle: Berechnet nach: Statistik der Bundesagentur für Arbeit. Arbeitsmarkt in Zahlen, Sozialversicherungspflichtig und geringfügig entlohnte Beschäftigte, Nürnberg, Stichtag 31.12.2011, Ausgaben für die Arbeitsagenturen Emden und Leer.

Wichtig sein dürfte darüber hinaus auch die relative Attraktivität von 450-Euro-Jobs im Vergleich zum erreichbaren Netto-Verdienst in einem versicherungspflichtigen Arbeitsverhältnis. Eine erhebliche Anzahl ostfriesischer Frauen arbeitet auf der Basis solcher Verträge. Im Jahr 2011 waren 69.000 Frauen sozialversicherungspflichtig erwerbstätig und fast noch einmal halb so viele – 33.000 – auf (damals) 400-Euro-Basis: Frauen die etwas „hinzuverdienen”, die keinen oder nur einen minimalen Rentenanspruch erwerben und die nicht krankenversichert sind, es sei denn, sie sind verheiratet und bei ihrem Mann mitversichert. Angesichts des niedrigen Frauenlohns in Ostfriesland „rechnet sich” dort eine nicht-versicherungspflichtige Erwerbstätigkeit besonders. Im Landkreis Leer z.B. beträgt der durchschnittliche Verdienst Vollzeit erwerbstätiger Frauen brutto 1.874 Euro und der von Männern 2.525 Euro, (vgl. Kapitel 10). Arbeitet eine Frau halbtags (86 Std., Steuerklasse V) hat sie 637 netto.[22] Rechnet sie gegen, dass sie mit 40 Arbeitsstunden im Monat 400 Euro netto verdienen könnte, bringen ihr die zusätzlichen 46 Arbeitsstunden 237 Euro ein.

Nach dem Lohnsteuerjahresausgleich sieht die Bilanz einer sozialversicherungspflichtigen Erwerbstätigkeit zwar deutlich besser aus: Der Mann (Steuerklasse III) hat übers Jahr zu wenig Steuern bezahlt und die Frau (Steuerklasse V) erheblich zu viel.[23] Da aber aufgrund des Splitting-Verfahrens mit jedem Zuverdienst der Frau dem Mann Steuervorteile verloren gehen, bringt die Halbtagsarbeit übers Jahr lediglich ein Plus von 6.351 Euro (monatl. 529,23 Euro). Werden davon Kindergarten-/Krippengebühren und Fahrtkosten abgezogen, arbeitet die Frau für fast nichts. Und wenn dann noch Anspruch auf Betreuungsgeld besteht, wird das Zuhausebleiben endgültig attraktiv.

Sprache ist – hoffentlich nicht! – das Spiegelbild des Denkens

Zeitungen geben nicht unbedingt eins zu eins die Meinung ihrer Leser_innen wider. Indem sie aber über bestimmte Dinge berichten und über andere nicht und gleichzeitig auch die Dinge bewerten, sind sie ein wichtiges Medium der Meinungsbildung. Kein Zweifel: Der Ostfriesen-Zeitung ist viel gut recherchiertes Spannendes und auch Kritisches zu entnehmen. Zu Frauenfragen aber hat die Zeitung eine sehr eigenartige Haltung. Unter „Frauenemanzipation” versteht die Redaktion „gute Heiratschancen”. Auch Frauenfeindliches kommt des Öfteren vor.

Jeden Freitag gibt es in Zeitung eine Kolumne, in der es heißt: „Wieder eine Woche auf dem Weg zur Emanzipation geschafft”. Meist geht es um Belanglosigkeiten. Aufschlussreich ist jedoch die Ausgabe vom 3.8.2012. Die Autorin befasst sich mit der Nachricht, dass der 93-jährige Altbundeskanzler Helmut Schmidt eine neue Lebensgefährtin hat, eine 78-jährige. Die Autorin begrüßt, dass Schmidt nicht Müntefering und Altkanzler Kohl nacheifere:

„Dies macht Hoffnung. Vielleicht erkennen die Männer ja jetzt, dass es gar nicht nötig ist, sich eine junge Frau zu suchen, sondern dass man mit einer gleichaltrigen viel besser klarkommen kann. Man hat mehr Gemeinsamkeiten”.

Die Erkundung „von welligen Oberflächen” sei „mit Sicherheit sehr viel spannender als das Streicheln über glatte Haut.” Die Quintessenz ist:

„Die Frau am Freitag wäre froh, wenn mehr Männer den Schmidt und nicht den Münte machen würden. Dann müssten auch nicht mehr so viele Frauen im Alter alleine (…) bleiben.”

Читать дальше