(9) Mit Ausnahme der Fälle in (10) ist es möglich, Querschnitte der Klasse 4 wie Querschnitte der Klasse 3 zu behandeln, falls das c / t -Verhältnis, das nach Tabelle 5.2mit einer Erhöhung von ε um  ermittelt wird, kleiner als die Grenze für Klasse 3 ist. Dabei ist σ com,Edder größte Bemessungswert der einwirkenden Druckspannung im Querschnittsteil, die nach Theorie I. Ordnung oder, falls notwendig, nach Theorie II. Ordnung ermittelt wird.

ermittelt wird, kleiner als die Grenze für Klasse 3 ist. Dabei ist σ com,Edder größte Bemessungswert der einwirkenden Druckspannung im Querschnittsteil, die nach Theorie I. Ordnung oder, falls notwendig, nach Theorie II. Ordnung ermittelt wird.

(10) Es sollten jedoch für Stabilitätsnachweise eines Bauteils nach 6.3 immer die Grenzabmessungen der Klasse 3 Tabelle 5.2ohne Erhöhung von ε verwendet werden.

(11) Querschnitte mit Klasse-3-Steg und Klasse-1- oder Klasse-2-Gurten dürfen als Klasse-2-Querschnitte mit einem wirksamen Steg nach 6.2.2.4 eingestuft werden.

(12) Wenn der Steg nur für die Schubkraftübertragung vorgesehen ist und nicht zur Abtragung von Biegemomenten und Normalkräften eingesetzt wird, darf der Querschnitt alleine abhängig von der Einstufung der Gurte den Klassen 2, 3 oder 4 zugeordnet werden.

Anmerkung: Zu flanschinduziertem Stegbeulen, siehe EN 1993-1-5.

5.6 Anforderungen an Querschnittsformen und Aussteifungen am Ort der Fließgelenkbildung

(1) An Stellen, an denen sich Fließgelenke ausbilden können, müssen die Querschnitte des Bauteils in der Regel eine entsprechende Rotationskapazität aufweisen.

(2) Die Momenten-Rotationskapazität kann bei Bauteilen mit konstantem Querschnitt als ausreichend angenommen werden, wenn folgende Anforderungen erfüllt sind:

Zu 5.5.2

Maßgebend für die Querschnittsklassifizierung sind die druckbeanspruchten Teile eines Querschnitts. Die Dehnung im Zugbereich kann zum Beispiel bei Klasse-3-Querschnitte die Fließdehnung durchaus überschreiten, solange der Druckbereich nur elastisch bis zur um den Teilsicherheitsbeiwert reduzierten Streckgrenze ausgenutzt ist.

Einschränkungen infolge Beulgefährdung durch Schub sind gesondert zu behandeln, vgl. EN 1993-1-1, 6.2.6 (6). Auch werden jeweils nur einzelne unausgesteifte Blechfelder betrachtet. Es kann also sein, dass, auch wenn die Einzelfelder eines durch Längssteifen ausgesteiften Blechfeldes jedes für sich die Kriterien für Klasse-3-Querschnittsteile erfüllen, also für sich nicht beulgefährdet sind, trotzdem ein Nachweis für das Beulen des Gesamtfeldes nach EN 1993-1-5, Abs. 4.5 erforderlich ist.

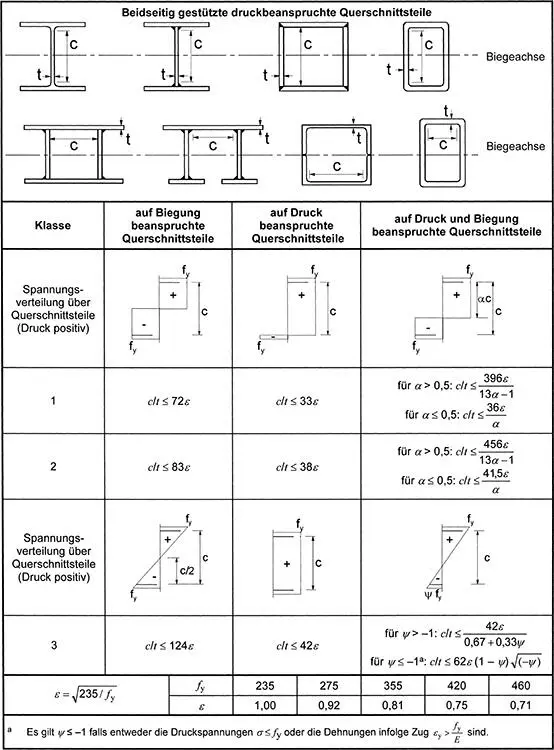

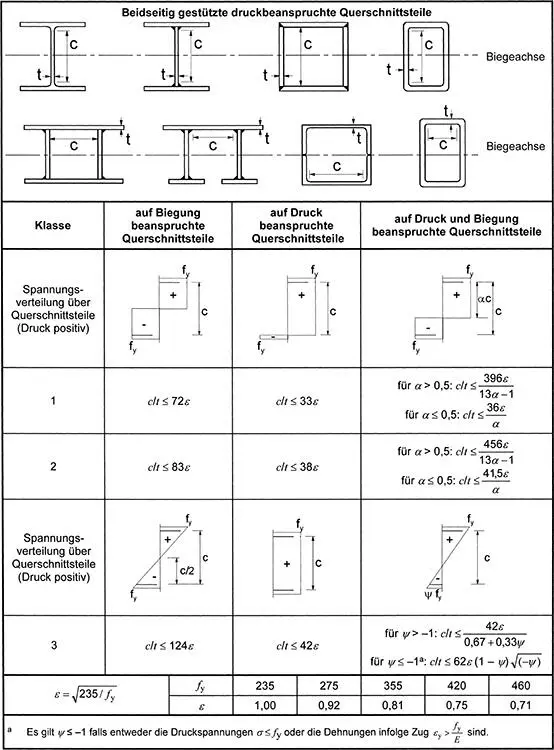

Für beidseitig gestützte druckbeanspruchte Querschnittsteile zeigt [K34], dass um Konsistenz zu den anderen Normenteilen EN 1993-1-5 und EN 1993-1-3 zu erreichen, bei dem vorgegebenen Sicherheitsniveau die Grenzwerte c / t kleiner werden müssen. Die empfohlene Grenze zwischen den Querschnittsklassen 3 und 4 sieht einen Wert von 38 (statt 42) vor und zwischen den Querschnittsklassen 2 und 3 einen Wert von 34 (statt 38).

Zu 5.5.2(9) und 5.5.2(10)

Wenn die Spannungsausnutzung im Querschnitt geringer als die Streckgrenze f ydist, kann es sich lohnen, die Grenzabmessungen nach Tabelle 5.2mit dem entsprechenden im Verhältnis von f ydzur einwirkenden Druckspannung σ com,Edmodifizierten ε -Wert zu bestimmen. Die Ermittlung von σ com,Ederfolgt dann ggf. über eine iterative Berechnung für den Gesamtzustand ( N Ed+ M y,Ed+ M z,Ed).

Das Verfahren nach 5.5.2 (9) gilt nicht für Stabilitätsnachweise eines Bauteils nach Abs. 6.3. Hierfür sind die Grenzabmessungen c / t nach Klasse 3 in Tabelle 5.2ohne Erhöhung von ε zu bestimmen, da für das Ersatzstabverfahren nach EN 1993-1-1, Abs. 5.2.2 (8) u. U. Schnittgrößen nach Theorie I. Ordnung verwendet werden und somit möglicherweise die wahren Spannungen unterschätzt werden. Die Formulierung ist etwas missverständlich, weil auch im Rahmen von Methode b), siehe EN 1993-1-1, Abs. 5.2.2 (7) der Einzelstabnachweis nach EN 1993-1-1, Abs. 6.3 geführt wird, aber hier dann Stabschnittgrößen nach Theorie II. Ordnung vorliegen. Dann ist es also durchaus möglich, die einzelnen Querschnittsteile oder Einzelbeulfelder gemäß den Grenzabmessungen in Tabelle 5.2unter Berücksichtigung der mit σ com,Ederhöhten ε -Werte zuzuordnen.

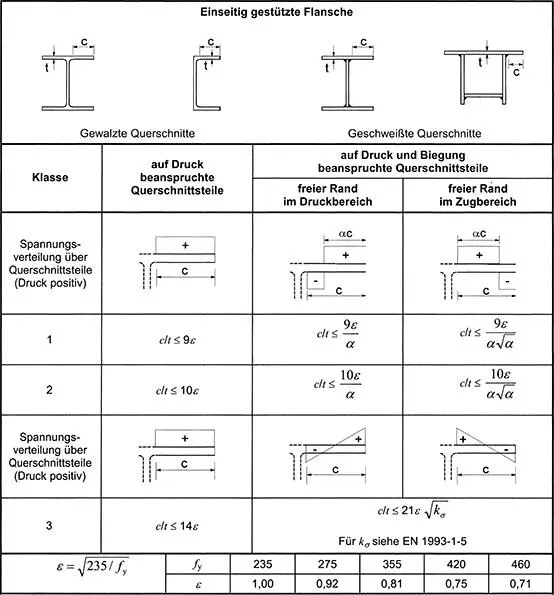

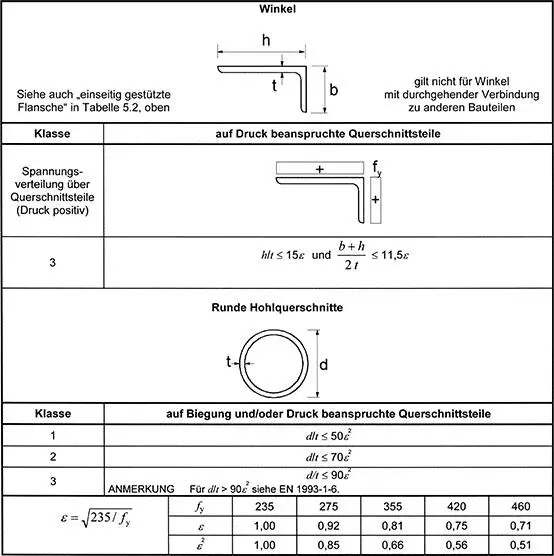

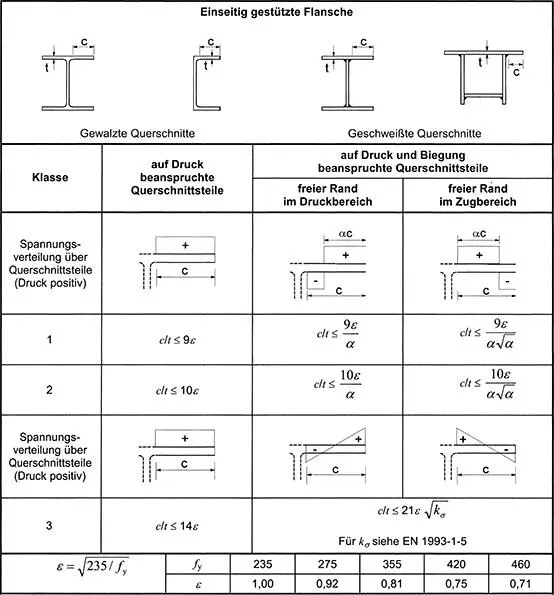

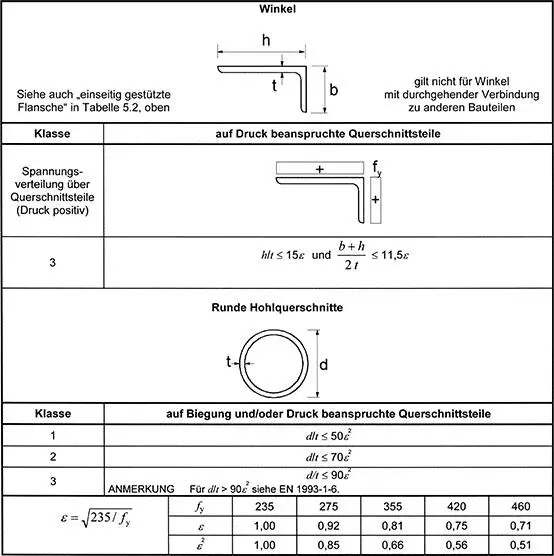

Tabelle 5.2. Maximales c / t -Verhältnis druckbeanspruchter Querschnittsteile

Zu Tabelle 5.2

Eigentlich müssten die Grenzwerte c / t für die Klasse-3-Querschnittsteile nach EN 1993-1-1, Tabelle 5.2genau mit den Grenzwerten übereinstimmen, die gemäß EN 1993-1-5 zu Reduktionsfaktor ρ = 1,0 führen, denn dann braucht die Bruttofläche nicht reduziert zu werden – lokales Beulen spielt keine Rolle und der Querschnitt ist voll wirksam. Leider trifft das nicht für alle Fälle zu. Im Rahmen eines europäischen Forschungsprojekts wurden Vorschläge entwickelt, für beidseitig gestützte Querschnittsteile die Grenzwerte anzupassen, und zwar nicht nur für die Grenzen zwischen den Klassen 3 und 4, sondern auch für die übrigen Grenzwerte der Klassen 1 und 2. Dieser Vorschlag, der z. T. zu ungünstigeren Grenzwerten führt, siehe auch Kommentar zu 5.5.2, wird in der Überarbeitung von EN 1993-1-1 Berücksichtigung finden. Er ist in [K44] beschrieben.

In Tabelle 5.2gibt es einen eigenen Bereich für die Querschnittsklassifizierung von Winkelquerschnitten. Zusätzlich ist darin ein Verweis auf die Klassifizierung einseitig gestützter Flansche in Tabelle 5.2angegeben. Die beiden Klassifizierungen führen für manche Winkelquerschnitte zu unterschiedlichen Ergebnissen und stehen somit im Widerspruch zueinander. Die Klassifizierung für Winkelprofile sollte unseres Erachtens ungeachtet der Bemerkung nach dem Tabellenabschnitt für Winkelprofile erfolgen.

Jüngste Untersuchungen [K33] zeigen, dass lokales Beulen im baupraktischen Bereich für Winkelprofile eher nicht vorkommt. Trotzdem kann das Einhalten des Kriteriums sinnvoll sein, da dadurch Drillknickversagen vorgebeugt wird.

a) das Bauteil weist an den Stellen der Fließgelenke einen Querschnitt der Klasse 1 auf;

b) wirken an den Fließgelenken innerhalb eines Bereichs von h/2 Einzellasten quer zur Trägerachse, so sind im Abstand von maximal h/2 vom Fließgelenk Stegsteifen anzuordnen, wenn die Einzellasten 10 % der Schubtragfähigkeit des Querschnitts überschreiten, siehe 6.2.6; h ist die Querschnittshöhe.

(3) Falls sich der Querschnitt des Bauteils entlang seiner Längsachse verändert, sind in der Regel folgende zusätzliche Anforderungen zu erfüllen:

a) Im Bereich eines Fließgelenks darf die Dicke des Steges in einer Entfernung von mindestens 2d in beide Richtungen vom Fließgelenk nicht reduziert werden, wobei d die lichte Steghöhe am Fließgelenk ist;

b) Im Bereich eines Fließgelenks muss der druckbeanspruchte Gurt der Querschnittsklasse 1 angehören. Als maßgebende Entfernung ist der größere der folgenden Werte zu verwenden:– 2d, wobei d wie in (3)a) definiert ist;– der Abstand bis zu dem Punkt, an dem das Moment auf den 0,8-fachen Wert der plastischen Momententragfähigkeit am Fließgelenk gesunken ist.

Читать дальше

ermittelt wird, kleiner als die Grenze für Klasse 3 ist. Dabei ist σ com,Edder größte Bemessungswert der einwirkenden Druckspannung im Querschnittsteil, die nach Theorie I. Ordnung oder, falls notwendig, nach Theorie II. Ordnung ermittelt wird.

ermittelt wird, kleiner als die Grenze für Klasse 3 ist. Dabei ist σ com,Edder größte Bemessungswert der einwirkenden Druckspannung im Querschnittsteil, die nach Theorie I. Ordnung oder, falls notwendig, nach Theorie II. Ordnung ermittelt wird.