1 ...6 7 8 10 11 12 ...23

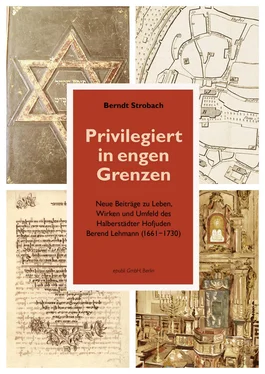

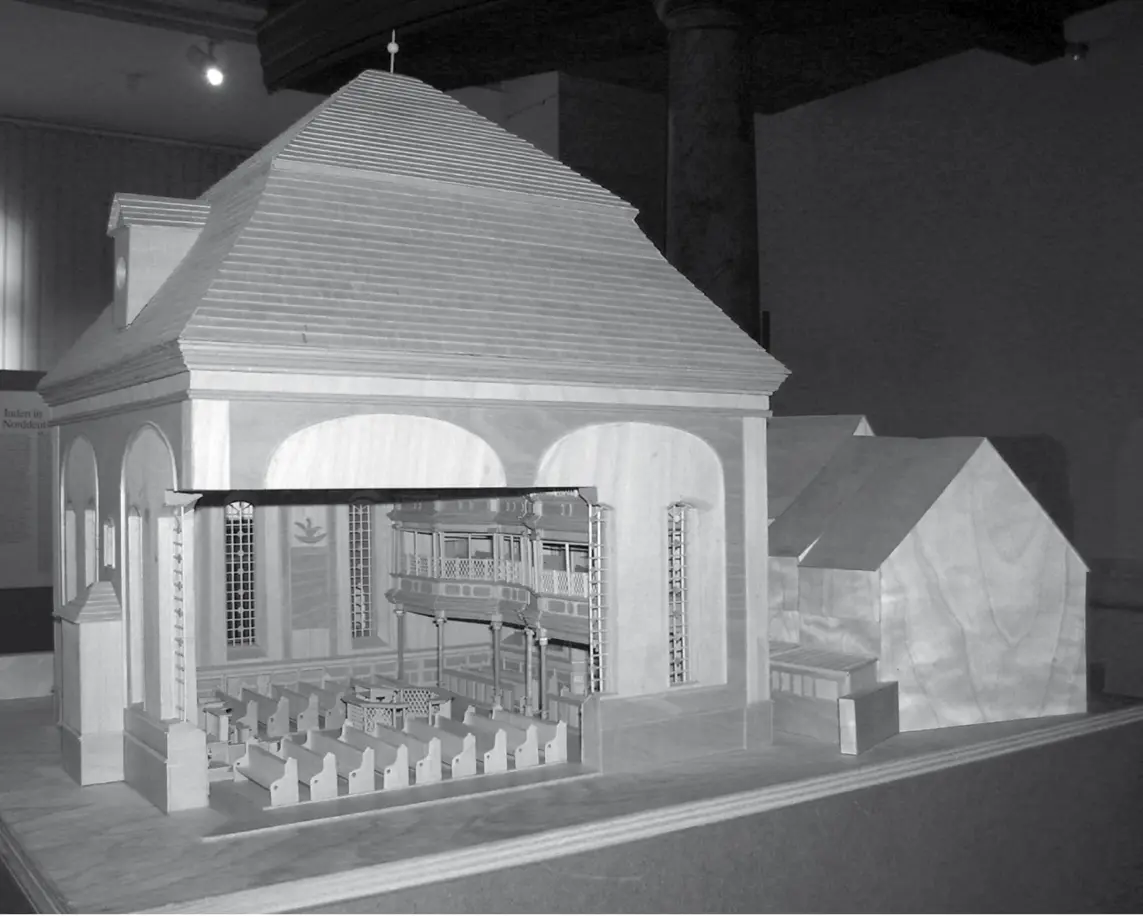

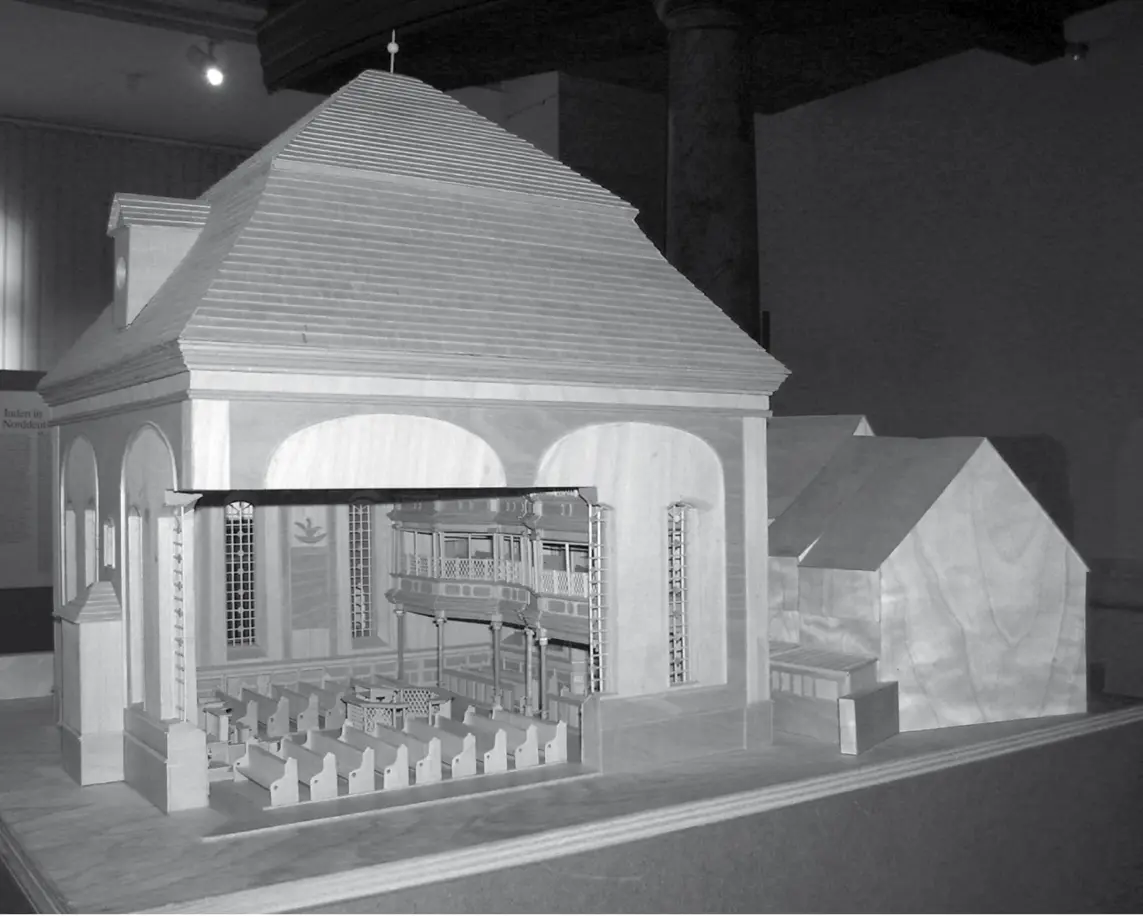

Abb. 3: Modell der vermutlich um 1712 fertiggestellten, von Berend Lehmann initiierten und weitgehend fianzierten Synagoge, nach der Pogromnacht vom 9. November 1938, angeblich baufällig, auf Kosten der jüdischen Gemeinde abgetragen. Der aus dem Besitz Berend Lehmanns versteigerte Garten umgab die Synagoge so, dass man von ihm aus durch die Fenster den Gottesdienst beobachten konnte.

140 Jahre später sind die deutschen Juden rechtlich weitgehend emanzipiert, und auch die orthodoxen unter ihnen haben sich bis zu einem gewissen Grade an die christliche Mehrheitsgesellschaft akkulturiert. Als akademisch Gebildeter weiß Auerbach, dass in seiner Gemeindegeschichte Faktentreue notwendig ist; er benutzt Archivalien und gibt Quellen an (allerdings damaliger Übung entsprechend nur pauschal in einem Anhang). Er kennt aber als Hüter der Gemeindeaufzeichnungen auch die reizvollen alten Legenden und tradiert sie. So nimmt er eine Mittlerposition zwischen der alten und der neuen, von der Aufklärung bestimmten Haltung zur eigenen Geschichte ein.

Für den streng orthodoxen Marcus Lehmann sind Emanzipation und Akkulturation zwiespältig: Sie lassen zwar die Juden am allgemeinen Fortschritt teilhaben, gleichzeitig bedrohen sie aber die identitätstiftende gesetzestreue Lebensart. Als konservativer Volkspädagoge macht er seine literarische Figur Berend Lehmann zum Träger der zu bewahrenden Ideale. Historiographisch-methodische Skrupel muss er als Romanautor nicht haben.

Für den Reformjuden Emil Lehmann ist zwar die rechtliche Emanzipation noch nicht voll erreicht, aber er sieht keine wesentlichen Hindernisse mehr für ihre Verwirklichung. Als Vertreter eines liberalen Judentums blickt er nach vorn: Die Juden sollen vorbildliche Deutsche und vorbildliche Vertreter der Menschlichkeit werden. Wenn Berend Lehmann in den Augen seines Urururenkels auch einer anderen Zeit und Kultur angehört, so bewundert er ihn doch als klugen Streiter für mehr Rechte und größere Spielräume, und insofern ist er nicht ganz frei von der Neigung, den Residenten zu idealisieren. Für ihn als Juristen sind Genauigkeit und Nachweispflicht auch in der Geschichtsschreibung selbstverständlich.

Der Historiker Josef Meisl, in der strengen deutschen Archivtradition verwurzelt, betrachtet 1924 trotz des virulenten Antisemitismus Emanzipation und Akkulturation offenbar als so weit gelungen, dass er einen einmal prominent gewesenen Juden nicht mehr automatisch in Schutz nehmen muss, sondern dass er auch seine Schwächen erwähnen darf. Wenn er Sympathien für ihn hat, so spielen sie historiographisch keine Rolle.

Der bei ihm erlangte hohe Grad an Objektivität ist in Bezug auf Berend Lehmann erst um das Jahr 2000 wieder erreicht worden.

Selma Stern glaubt in ihrer Frühzeit im preußisch geordneten Deutschland in einer harmonischen Welt zu leben, in der sie gleichzeitig gute Jüdin und gute Deutsche sein kann. 90Sie betrachtet wie ihr Gatte Eugen Täubler, der Gründer der „Lehranstalt für die Wissenschaft des Judentums“, jüdische Geschichte wie jede andere als Teil der Universalgeschichte.

Die von ihr veröffentlichten Dokumente werden zur Grundlage aller weiteren Forschung.

Als sie ein Vierteljahrhundert später ihr Hofjuden-Buch schreibt, hat sie dagegen die Schrecknisse von Entrechtung, Vertreibung und Holocaust erlebt. Die Hofjuden, über die sie schreibt, waren in Bausch und Bogen zu Verbrechern erklärt worden. Dem durch die Niederlage des nationalsozialistischen Deutschland nur scheinbar überwundenen Antisemitismus will sie offenbar keine Nahrung geben und hält wohl deshalb an einem idealisierten Berend-Lehmann-Bild fest, an dem sie gemäß dem Forschungsstand Zweifel gehabt haben muss.

Heinrich Schnee geht zwar wie Meisl und Stern aus der quellenkritischen Tradition der deutschen Historiographie hervor, verzichtet aber nach seiner Promotion auf wissenschaftliche Strenge und akzeptiert bei seinen Forschungen weltanschauliche Vorgaben (Sombart). Von daher fällt es Schnee in einer Zeit überbordenden Antisemitismus’ leicht, dieselben Quellen wie Selma Stern benutzend (die wiederum nur pauschal angeführt werden: ein methodischer Rückfall), auf selektiv-parteiliche Weise zu einem von Verachtung geprägten Berend-Lehmann-Bild zu gelangen. Da der Antisemitismus in der restaurativen Stimmung der Adenauer-Zeit untergründig weiterlebt, kann das Werk sogar nach dem Holocaust mit Erfolg publiziert werden.

Savilles Darstellung mündet wieder in die neu auflebende Heldenverehrung ein. Das hängt, wie die Verbindung zu Poliakov zeigt, mit jüdischer Rückbesinnung zusammen, die wiederum als Reaktion auf die nationalsozialistische Vernichtungspolitik zu verstehen ist. Der Stolz auf seine Herkunft braucht ein Identifikationsobjekt, und da bietet die Geschichte seines Urahns in der Aufbereitung des 19. Jahrhunderts reiche Nahrung. Als Privatgelehrter fühlt er sich wissenschaftlichen Standards offenbar nicht unbedingt verpflichtet. 91

Die Art, wie Manfred R. Lehmann den Residenten überschätzt, bedeutet methodisch gesehen einen noch schwereren Rückfall. Er schreibt seinen Berend-Lehmann-Aufsatz ursprünglich als Geschichtspublizist für die orthodoxe New Yorker Wochenzeitung Algemeiner Journal, und das zu einer Zeit, als das Traditionsbewusstsein der amerikanischen Juden nachzulassen beginnt; 92und um dem entgegenzuwirken, scheint ihm ein großzügiger Umgang mit den historischen Fakten wohl gerechtfertigt.

Mit Lucia Raspe ist, mehr ein halbes Jahrhundert nach dem Holocaust, eine Historikerin daran gegangen, vorurteilsfrei dort wieder anzuknüpfen, wo lange vor ihr Meisl bereits angelangt war, nämlich sine ira et studio über eine große Figur der deutsch-jüdischen Geschichte zu forschen und zu schreiben, wobei sie aus dem Abstand heraus auch die Psychologie der hier dargestellten Berend-Lehmann-Rezeption durchschauen kann.

7Raspe, Lucia: Individueller Ruhm und kollektiver Nutzen – Berend Lehmann als Mäzen (abgekürzt: Raspe, Ruhm), in: Ries, Rotraud/Battenberg, J. Friedrich (Hg.): Hofjuden – Ökonomie und Interkulturalität. Die jüdische Wirtschaftselite im 18. Jahrhundert, Hamburg 2002, (abgekürzt: Ries/Battenberg, Hofjuden) S. 200, Anm. 2.

8Schiller, Friedrich: Wallensteins Lager, Z. 102−103.

9Die hier wiedergegebene, mit Erläuterungen versehene Übersetzung wurde für dieses Buch freundlicherweise von Dirk Sadowski, Georg-Eckert-Institut Braunschweig, angefertigt. Zum Vergleich hier die ersten Zeilen einer altertümlich gereimten Übersetzung des Halberstädter Rabbiners Auerbach von 1866: „Sein Leben war ein Kranz von edlen Werken, Für Reich’ und Arme, Nahe sowie Ferne. Aus Lieb’ zur Gotteslehr’ und deren Freunden Gab er das Geld zum Druck des Talmud gerne. Ihn leitete des Herrn Gebot; nichts Schlimmes Traf ihn, nun erntet er den Lohn der Mühen. Zu Gottes Ehre baut er einen Tempel, Ein Lehrhaus auch, wo reiche Saaten blühen[...]“ Auerbach, Benjamin Hirsch: Geschichte der israelitischen Gemeinde Halberstadt, Halberstadt 1866 (abgekürzt: Auerbach, Geschichte), S. 81f. Das hebräische Original findet sich dort und auch in Meisl, Josef: Memorbuch der Halberstädter Klaus in Reshumot, N.F.3, Jg.1947, S. 191, Eintrag Nr. 75.

10Die Anfangsbuchstaben der folgenden Abschnitte ergeben im hebräische Original das Akrostichon von Lehmanns hebräischem Namen: JISACHAR BERMAN LEVI.

11Die Säulen des Ersten Tempels, von König Salomo im 10. vorchristlichen Jahrhundert in Jerusalem erbaut, waren Zedern aus dem Libanongebirge. Der Ruhm des Ur-Tempels geht auf Lehmann als den Erbauer des Halberstädter „Tempels“, die große Barock-Synagoge, über. Da nach zwei Zerstörungen der dritte Jerusalemer Tempel erst vom endzeitlich erscheinenden Messias erbaut werden wird, sind alle Synagogen der Zwischenzeit „vorläufig“.

Читать дальше