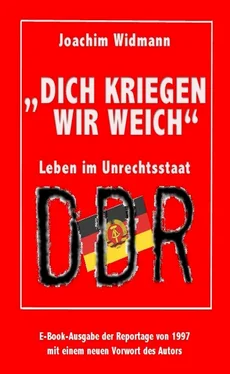

Joachim Widmann - Dich kriegen wir weich

Здесь есть возможность читать онлайн «Joachim Widmann - Dich kriegen wir weich» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.

- Название:Dich kriegen wir weich

- Автор:

- Жанр:

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 1

-

Избранное:Добавить в избранное

- Отзывы:

-

Ваша оценка:

- 100

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

Dich kriegen wir weich: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Dich kriegen wir weich»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Neuausgabe des Originals von 1997 zum 25. Jahrestag der deutschen Einheit. Mit neuem Vorwort des Autors zur Debatte über die Bezeichnung «Unrechtsstaat» für die DDR.

Dich kriegen wir weich — читать онлайн ознакомительный отрывок

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Dich kriegen wir weich», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.

Интервал:

Закладка:

Dann fängt er sich und beginnt seinen Bericht.

Als er 1950 aus sowjetischer Internierung nach Hause zurückkam, wog er nicht einmal 45 Kilo. „Ich habe mich praktisch ein Jahr lang erstmal durchgefressen.“ Dann ging er wieder zur Bahn, wo fünf Jahre zuvor seine Lehre begonnen und nie abgeschlossen hatte. Nach Frankfurt (Oder), erst in eine Gleisbau-Rotte, dann wurde er Rangierer auf dem Personenbahnhof.

Er bezog ein möbliertes Zimmer in der Innenstadt.

Wie viele junge Leute fuhr er gern nach West-Berlin. Er kaufte sich eine „Texasjacke“ aus Leder und Boogie-Schuhe.

Eines Tages standen Stasileute vor der Tür. Untersuchungshaft bei der Staatssicherheit. Die Schließer trugen noch die Uniform der Kasernierten Volkspolizei; die Vernehmungsoffiziere waren wie Offiziere der Russischen Armee gekleidet. Die Stasi war noch jung.

Schöne wurde niemals nachts verhört, im Gegensatz zu vielen seiner Leidensgenossen. Der Fall war ohnehin klar. „Ich habe nichts abgestritten“, erzählt Schöne.

Einer Schuld im Sinne der Anklage war sich der 26jährige nicht bewußt: Die Klage, die er kurz vor dem Prozeß erstmals für eine halbe Stunde lesen durfte und dann wieder abgeben mußte, lautete auf Militärspionage gemäß Kontrollratsdirektive 38 und Artikel 6 der DDR-Verfassung. Beweis: Er war nach West-Berlin gefahren. Sein Pflichtverteidiger riet ihm dringend, sich nicht zu verteidigen. Der Anwalt unternahm derlei selbst auch nicht für seinen Mandanten.

Urteil: Zwei Jahre.

Schöne verbüßte die Strafe in Zwickau beim Bergbau.

Nach 15 Monaten Schwerstarbeit kehrte Schöne 1953 an seinen Arbeitsplatz auf dem Frankfurter Bahnhof zurück – zum Schweigen nicht verpflichtet, aber schweigend, als wäre nichts gewesen, wie auch die Kollegen keine Fragen hatten.

Er machte Karriere, wurde Rangierleiter, gründete eine Familie.

Kurz vor dem Mauerbau wies Schöne das Ansinnen des Stasimanns Günter K., er möge als Inoffizieller Mitarbeiter den Zuträger für den Geheimdienst spielen, mit den Worten ab: „Ich bin Eisenbahner, kein Spitzel.“

K. daraufhin: „Gut. Wir sehen uns wieder.“

Ende August 1961 rief man Schöne ins Büro des Bahnhofvorstehers. Drei Mann in Zivil erwarteten ihn. Stasi.

Festnahme, Untersuchungshaft: „Fortgesetzte staatsgefährdende Hetze“ und „Morddrohung“ hielt ihm die Klageschrift vor, die er nach drei Monaten Untersuchungshaft für eine halbe Stunde vor dem Prozeß zu sehen bekam.

Denunzianten hatten „dumme Sprüche“ Werner Schönes, die als Witz gemeint waren, aus dem Kollegenkreis zur Stasi getragen. Für den Geheimdienst kam das gerade recht.

In der Untersuchungshaftanstalt führte K. das Verhör. Seine einleitenden Worte: „Ich hatte doch gesagt, wir sehen uns wieder.“

Das Urteil: Zwei Jahre.

Schöne wurde nach Sachsen zum Zuchthaus Waldheim gebracht, wo er im Versand des gefängniseigenen Spinnereimaschinenbaus arbeitete. Nach der Internierung und der Bergbau-Arbeit empfand er die Haft diesmal als nicht zu hart. Weihnachten 1962 – Schöne erinnert sich unter Tränen – wurde er „ohne Ankündigung“ auf Bewährung entlassen. „Ich dachte noch, ich werd’ verscheißert. Das war da eine übliche Schikane, einem zu sagen: Du kommst raus, und dann ist nischt. Aber da war ein Wachtmeister, der sagte: Ich verscheißere keinen, Du kommst raus.“

Ende Januar 1963, nur vier Wochen nach seiner Entlassung, wurde Werner Schöne erneut in die Chefetage des Frankfurter Bahnhofs zitiert. In die Kaderabteilung.

„Jeder wußte, das ist Stasi.“

Sein alter Bekannter Günter K. drohte: „Du wirst Inoffizieller Mitarbeiter oder gehst wieder in den Knast. Mindestens für zehn Jahre.“

Schöne: „Da habe ich zugesagt.“

Rund 180 000 Meter Akten lagern in den Archiven des Bundesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR. Millionen Seiten Geschichte und Politik der DDR, Schicksale von DDR-Bürgern. Tätern und Opfern.

Trotz der schieren Größe des Unternehmens war die Staatssicherheit nicht, wie oft leichthin behauptet, ein „Staat im Staate“. Die Stasi verwaltete keine eigenen Machtansprüche. Sie war „Schild und Schwert“ der Staatspartei SED, und damit das Rückgrat der Parteimacht, die gegen ihre „Feinde“ zu verteidigen war.

In dem Verdacht, ein „Feind“ zu sein, stand theoretisch jeder, der sich nicht in der SED engagierte und nicht unablässig seine Zustimmung zu den Zielen der Partei äußerte. Was die Ziele der Partei sind, bestimmte deren höchstes Gremium, das Zentralkomitee, dessen Exekutivorgan, das Politbüro, praktisch allmächtig war.

Die Stasi war das Scharnier zwischen Partei und Staat: Sie besorgte und überwachte die Gleichschaltung aller Lebensbereiche, indem sie Einfluß auf die anderen Parteien, Massenorganisationen, Behörden, Betriebe oder Personen ausübte und Parteien, Organisationen, Behörden, Betriebe und Personen überwachte. Dem diktatorischen Feindbild – „Wer nicht für uns ist, ist gegen uns“ – entsprach ihre Arbeitsweise – sie war an nichts als den Willen der Parteiführung gebunden, verstieß gegen geltendes Recht, ohne selbst eine Strafverfolgung fürchten zu müssen.

Bei oberflächlicher Betrachtung des vorhandenen Materials ist via Vermittlung durch die Medien vielfach der falsche Eindruck entstanden, jeder DDR-Bürger sei entweder Mitarbeiter der Stasi gewesen oder auf Schritt und Tritt verfolgt worden, und daß es nur eines unbedachten Wortes bedurft habe, um in Schwierigkeiten zu geraten.

Die Stasi hatte Zeit ihrer Existenz an dieser Legende von Allmacht und Allwissenheit selbst gearbeitet.

Und sie war wirklich fast überall vertreten. Wo sie nicht vertreten war, verlangte sie Herausgabe von Informationen oder warb nach Möglichkeit Inoffizielle Mitarbeiter an.

Doch ergab die Arbeit des Bundesbeauftragten für die Stasiunterlagen, daß durchschnittlich nicht mehr als zwei Prozent der DDR-Bürger haupt- oder nebenamtlich Stasi-Mitarbeiter waren. Von den übrigen ist etwa jeder Dritte in einer Akte erfaßt worden. Die meisten dieser Akten sind kein Beleg für Spitzeleien oder Stasi-Ermittlungsverfahren, sondern schlicht Sammlungen personenbezogener Daten, wie sie in den Zentralen Material-Ablagen jeder Stasi-Bezirksverwaltung gesammelt wurden: Name, Alter, Adresse, Arbeitsstelle...

Die Legende von der Allmacht der Stasi war eines der wesentlichen Machtinstrumente der DDR-Führung. Willkür und Unberechenbarkeit der Ordnungsbehörden sorgten für Angst und Unsicherheit in der Bevölkerung. Wie ausgeprägt dies Gefühl gewesen sein muß, zeigt sich bis heute, wenn Betroffenen Akteneinsicht gewährt wird: „Viele sind überrascht, ja manchmal enttäuscht darüber, wie wenig die Stasi gewußt hat“, erzählt die Historikerin Dr. Andrea Herz, die beim Landesbeauftragten für die Stasiunterlagen in Thüringen arbeitet.

Als 1989 Angst und Unsicherheit bei DDR-Bürgern – zunächst nur bei einer politisch aktiven Minderheit von ein paar Tausend Menschen – schwanden, löste sich die Macht der SED in nichts auf.

Immerhin hatten sie und der darauf gründende Staat 40 Jahre lang gehalten. Die DDR gehörte damit zu den beständigeren Staaten der neueren Geschichte auf deutschem Boden.

Alles SEDistische folgte einem sowjetischem Vorbild. So auch die Staatssicherheit, die sich bis zuletzt auf die „Ideale“ der TschK (eingedeutscht: Tscheka) berief. TschK war die Abkürzung für den ersten sowjetischen Geheimdienst, der 1917 von den Bolschewiki gegründet worden war, Tschrezvytschajnaja Kommissija. Das Idol der „Tschekisten“, Tscheka-Gründer Feliks Dzierzynski (1877-1926), formulierte den Leitsatz, den die Mitarbeiter der Staatssicherheit sich Für ihre Charakterbildung zu Herzen nehmen sollten: „Tschekist sein kann nur ein Mensch mit kühlem Kopf, heißem Herzen und sauberen Händen.“ viii

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

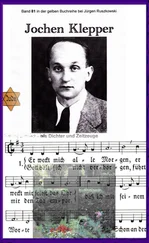

Похожие книги на «Dich kriegen wir weich»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Dich kriegen wir weich» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.

Обсуждение, отзывы о книге «Dich kriegen wir weich» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.