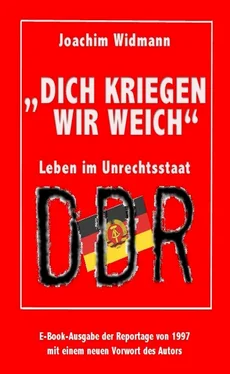

Joachim Widmann - Dich kriegen wir weich

Здесь есть возможность читать онлайн «Joachim Widmann - Dich kriegen wir weich» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.

- Название:Dich kriegen wir weich

- Автор:

- Жанр:

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 1

-

Избранное:Добавить в избранное

- Отзывы:

-

Ваша оценка:

- 100

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

Dich kriegen wir weich: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Dich kriegen wir weich»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Neuausgabe des Originals von 1997 zum 25. Jahrestag der deutschen Einheit. Mit neuem Vorwort des Autors zur Debatte über die Bezeichnung «Unrechtsstaat» für die DDR.

Dich kriegen wir weich — читать онлайн ознакомительный отрывок

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Dich kriegen wir weich», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.

Интервал:

Закладка:

Die NDPD war 1948 auf Betreiben von SMAD und SED gegründet worden, um unter eigener Regie ehemalige Soldaten und frühere kleine Nazis zu sammeln. Außerdem sollten kleine Unternehmer und Handwerker eine politische Heimat erhalten. An der Spitze wurden linientreue Kommunisten eingesetzt. Dennoch gehörte die NDPD schon wegen des parteiintern starken Gewichts von dem Kommunismus eher abgeneigten Mitgliedern Anfang der 50er Jahre zu den „sozialdemokratischen“ Kritikern der Wirtschafts- und Sozialpolitik der SED. xviii

Alles das spielte offenbar eine Rolle, als Hemmerling verfolgt und verurteilt wurde. Doch ist es bis heute ein Rätsel geblieben, warum er von der Stasi an den sowjetischen Militärgeheimdienst ausgeliefert wurde.

Über die ohne Urteil Internierten hinaus wurden zwischen 30 000 und 50 000 Menschen von 1945 bis 1955 durch sowjetische Militärtribunale zu Haft oder Zwangsarbeit verurteilt xix.

Das DDR-Ministerium für Staatssicherheit war 1951 zu einem großen Teil noch Hilfsorgan der sowjetischen Dienste und Tribunale. Schon seit 1945 war das NKDW bei seiner Arbeit von Ämtern für Information unterstützt worden, die in den Landes- und Provinzialverwaltungen gebildet worden waren. Von August 1947 an nahmen die 5. Kommissariate der Deutschen Volkspolizei (K 5) die Aufgabe der politischen Geheimpolizei wahr. Deren Gründung ging zurück auf einen Befehl der SMAD.

Anfang Mai 1948 wurde der Ausschuß zum Schutz des Volkseigentums gegründet. Dessen Vorsitzender, der spätere Minister für Staatssicherheit Erich Mielke, war damals zugleich Vizepräsident der Deutschen Verwaltung des Innern und so auch zuständig für die Anleitung der K 5. In der Hauptverwaltung und den Landesverwaltungen zum Schutz der Volkswirtschaft wurden kurz vor Gründung der DDR die Mitarbeiter der K 5 mit anderen zuverlässigen, im weiteren Sinne geheimpolizeilichen Verwaltungsmitarbeitern zusammengebracht. Am 7. Oktober 1949 wurde mit der DDR auch das Ministerium des Innern gegründet, unter dessen Dach die Hauptverwaltung zum Schutz der Volkswirtschaft bis zur Gründung des Ministeriums für Staatssicherheit am 8. Februar 1950 vorübergehend unterkam. Der erste Minister für Staatssicherheit war Politbüro-Mitglied Wilhelm Zaisser.

Wie Wilhelm Zaisser und sein Nachfolger Ernst Wollweber hatten viele der hochrangigen Stasi-Mitarbeiter der ersten Generation schon für das NKWD gearbeitet, waren also erfahrene Tschekisten. Ehemalige des illegalen Militärapparats der KPD, Veteranen des Spanischen Bürgerkriegs oder kommunistischer Widerstandsgruppen gegen die Nazis oder Kommunisten, die im sowjetischen Exil ihre Linientreue bewiesen hatten, fanden sich ebenfalls unter den leitenden Kadern des jungen Geheimdienstes.

Die zweite große Gruppe bestand aus „umerzogenen“ früheren Wehrmachtsangehörigen, die als Kriegsgefangene in der Sowjetunion die Antifa-Schulen absolviert oder sich im Nationalkomitee Freies Deutschland engagiert hatten.

Gewissermaßen das Fußvolk des Geheimdienstes bildeten junge Leute, die außer einer Mitgliedschaft in einer nationalsozialistischen Jugendorganisation keine NS-Belastung hatten, Mitglieder der Freien Deutschen Jugend oder der SED waren und vielfach bereits in den „bewaffneten Organen“ arbeiteten. xx

1955 wurde die Verurteilung Deutscher durch sowjetische Militärtribunale eingestellt. Seit 1950 hatte die Staatssicherheit den Sowjets immer weniger Deutsche übergeben.

1951 gerieten eigentlich nur noch solche „Politische“ vor ein sowjetisches Tribunal, die mit ihren Taten oder Unterlassungen direkt Interessen der Sowjetunion berührt hatten.

Hemmerling ist sich keiner solchen Tat bewußt.

Der Familienvater war 1951 Bahnhofsvorsteher in Rehfelde in Ostbrandenburg. Man muß ihn schon länger beobachtet haben vor der Verhaftung, denn der Zugriff erfolgte im Zug, auf einer Dienstfahrt nach Frankfurt (Oder). Hemmerling wurde vom Bahnhof gleich zur Stasi gebracht, die damals in einem Gebäude in der Halben Stadt, einem Villenviertel am Rande der Innenstadt, residierte. „Ich bin fast den ganzen Oktober da festgehalten worden, war im Keller unten eingeschlossen.“

Vernehmer fragten nach der Rechtsauskunft, die er in West-Berlin eingeholt hatte, nach Verbindungen, die er habe, nach den Lebensumständen. Hemmerling war sich keiner Schuld bewußt, beantwortete alles nach bestem Wissen.

Ende Oktober transportierte man ihn nach Potsdam, ins „Lindenhotel“. Einzelhaft, weitere Verhöre, schließlich im Dezember 1953 auf der Grundlage der Kontrollratsdirektive 38 das Urteil des Militärtribunals, gegen das Einspruch nicht möglich war: 20 Jahre Arbeits- und Erziehungslager.

Anneliese Abraham (damals trug sie noch ihren Mädchennamen, Fricke) weiß heute, daß sie zu den ersten gehört hatte, gegen die die Verordnungen des alliierten Kontrollrats im Kalten Krieg angewandt wurden, obwohl sie doch eigentlich nicht gegen Sympathisanten der Amerikaner, sondern gegen Nazis erlassen worden waren.

Verteidiger gab es vor dem sowjetischen Militärtribunal nicht. Die Angeklagten wurden gefragt: „Bekennen Sie sich schuldig?“

Nur eine junge Frau, Brigitte G., wagte es, zu antworten: „Nein, ich habe mich durch Schläge beeinflussen lassen.“ Am Ausgang des Prozesses änderte sich daher nichts: Alle wurden zu 25 Jahren Strafarbeitslager verurteilt. „Brigitte G. wurde nach dem Prozeß aus der Zelle geholt, in der die Frauen auf den Abtransport warten mußten, und noch einmal vermöbelt.“

Nach dem Urteil waren sich Anneliese Fricke und ihre sieben Leidensgenossinnen in der „Transportzelle“ des „Lindenhotels“ sicher: „Jetzt geht‘s nach Osten.“ Doch der Transport ging zunächst in speziellen Zellenwagen der Reichsbahn nach Bautzen, wenige Tage später auf Viehwaggons der Bahn zum ehemaligen KZ Sachsenhausen bei Berlin.

„Ich kam nach der Verurteilung auf die sogenannte Tribunalzelle, wo ich erfuhr, daß ich mit 20 Jahren noch die geringste Strafe hatte. Andere in der Zelle waren zu 25 Jahren, einige sogar zum Tode verurteilt worden“, berichtet Erhard Hemmerling.

Ein sowjetischer Militärzug mit Gefängniswagen brachte Hemmerling bei Frankfurt (Oder) über die Ostgrenze, durch Polen, zunächst nach Brest-Litowsk, wo er einige Tage lang in einem Gefängnis untergebracht wurde.

Die nächste Station war Moskau, die Lubjanka, eins der Gefängnisse und zugleich die Zentrale des sowjetischen Geheimdienstes.

Nach zwei Tagen wurde er mit rund 50 anderen Häftlingen auf einen Viehwaggon getrieben. Gegen die Januarkälte gab es einen kleinen Ofen im Waggon „eine Art Gulaschkanone“. Die Reise ging nach Nordosten – Endstation Workuta, das Bergbau- und Stahlrevier, in dem Zehntausende Deportierte und Häftlinge aus dem sowjetischen Machtbereich, Politische und Kriminelle, arbeiten mußten. „In dem Lager, in das ich kam, gab es unter anderem Polen, Russen, Litauer, Letten Österreicher und viele Deutsche.“

1945/46 war die Deportation deutscher Verurteilter der Militärtribunale gang und gäbe gewesen. Gegen Ende der 40er Jahre wurde mehr und mehr differenziert zwischen schweren und weniger schweren Fällen. Nur die schweren mußten noch die Deportation in die Sowjetunion fürchten. In den 50er Jahren wurden solche Verurteilte deportiert, die eine besonders große „soziale Gefahr“ darstellten xxi. Wie er dazu kam, als besonders gefährlich eingestuft zu werden, ist Hemmerling bis heute unerklärlich.

Nach einigen Wochen Quarantäne wurde Hemmerling zur Arbeit eingeteilt, erst in der Holzverarbeitung, die die Stempel zum Stützen der Steinkohlestollen herstellte, schließlich unter Tage.

Die Sicherheitsvorkehrungen waren jämmerlich. Unfälle waren an der Tagesordnung, und auch der mittlerweile 29jährige konnte eines Tages einer unkontrolliert rollenden Lore nicht ausweichen. „Die Lore rollte mir über den Fuß. Alles war gebrochen.“

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

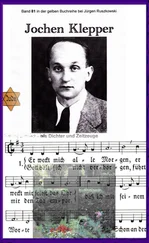

Похожие книги на «Dich kriegen wir weich»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Dich kriegen wir weich» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.

Обсуждение, отзывы о книге «Dich kriegen wir weich» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.