Hier nun also zurück zu Iwan Jefremow, dem einst von den Machthabern geschätzten russischen Patrioten. Mit der optimistischen Beschwörung kommunistischer Zukunft in „Andromedanebel“ hatte er noch ganz auf Parteilinie gelegen; auch die daran anknüpfende Erzählung „Das Herz der Schlange“ von 1959 (auch bekannt als „Begegnung im All“) war nicht verdächtig erschienen, konzentrierte sie sich doch auf naturwissenschaftliche Fragen wie die biochemische Entstehung hochentwickelter, menschenähnlicher Lebensformen im Weltraum.

Dann jedoch bringt er den dritten und letzten Teil dieses Themenzyklus heraus: „Die Stunde des Stiers“. Nach einem gekürzten Vorabdruck (wieder in der Zeitschrift Technika — Molodjoschi ) im Jahr 1968 erscheint die vollständige Ausgabe 1970 — und weckt sofort Misstrauen seitens der Mächtigen. Schon ein halbes Jahr später wird das Buch aus den Bibliotheken entfernt und — auf Betreiben des damaligen KGB-Chefs und späteren Präsidenten Juri Andropow — jede Erwähnung verboten. Kurioserweise wird es selbst in Jefremows „Gesammelte Werke“ weder aufgenommen noch erwähnt. Erst 1988 wird der Roman (nach Protesten russischer und internationaler Autoren) wieder gewürdigt und aufgelegt — doch bis dahin ist Jefremows Ruf in der Sowjetunion längst beschädigt. Was hatte er da bloß geschrieben, um es sich derart mit seinen einstigen Gönnern zu verscherzen?

Oberflächlich betrachtet gar nichts. Denn er kritisiert darin lediglich den chinesischen — wie er ihn nennt — „Ameisensozialismus“ (damals erlebt die Kontroverse zwischen Sowjetunion und „Rot-China“ gerade ihren Höhepunkt). Doch merkt man dem Text an, dass Jefremow über die Jahre hinweg offenbar seine Illusionen verloren hat, was den realen Kommunismus betrifft. Die sozialkritischen Aussagen im Buch lassen sich ohne Weiteres auf die UdSSR übertragen.

Die Handlung des Romans ist vordergründig unspektakulär: Einige Hundert Jahre nach den Ereignissen in „Andromedanebel“ lässt der Autor eine Schulklasse über die Frage diskutieren, ob neben dem Weg zur höchsten (kommunistischen) Gesellschaft auch andere Entwicklungen denkbar und zulässig seien. Davon angeregt organisiert der Lehrer einen Besuch beim Denkmal zu Ehren der Raumexpedition zum Planeten Tormans, danach sehen die Schüler einen Film über die damaligen Ereignisse: Die Raumfahrer treffen auf dem fremden Planeten zwei Gruppen an, die miteinander im Streit liegenden „Langlebigen“ und „Kurzlebigen“. Erst versuchen sie, beide von den Segnungen einer kommunistischen Gesellschaft zu überzeugen. Doch dabei tun sich schwerwiegende Fragen auf: Ist etwa der dortige Raubbau an der Natur tatsächlich nur dem maroden kapitalistischen System geschuldet? Und wäre die Unterdrückung systemgefährdender Informationen durch die Machthaber Tormans’ auch unter sowjetischen Verhältnissen denkbar? Schließlich erklären die erfolglosen Besucher von der Erde, sich nicht weiter einmischen zu wollen, damit die Tormansianer selbst ihren Weg in die Zukunft finden können.

Möglicherweise wären diese Gedanken durch das beschwichtigende Vorwort, in dem Jefremow mehrfach auf Lenin verweist, vom KGB noch toleriert worden. Doch das Buch enthält auch glasklar formulierte Passagen wie jene über das Erste Gesetz des Großen Rings (nichts anderes als ein Gesetz der Informationsfreiheit):

„Wer kann es überhaupt wagen, einem denkenden Wesen den Weg zur Welterkenntnis zu versperren? Die faschistischen Diktaturen aus der Vergangenheit der Erde und anderer Planeten haben ähnliche Verbrechen begangen und dadurch unvorstellbare Katastrophen herbeigeführt. Daher wird, wenn der Große Ring einen Staat findet, der seinen Bürgern das Recht auf Wissen verwehrt, dieser Staat zerstört. Dies ist der einzige Fall, der die Vollmacht zur Einmischung in die Angelegenheiten eines fremden Planeten gibt.“

Dass „Die Stunde des Stiers“ in der UdSSR verboten wird, verstärkt noch den darin sichtbaren Erkenntniswandel, den der Autor im Laufe seines Lebens durchlief. Doch müssen Schriftsteller keineswegs immer das heldenhafte Leben ihrer Protagonisten praktizieren: So wendet sich Jefremow nach dieser ernüchternden (und sicherlich einschüchternden) Erfahrung wieder der „Historical Fiction“ zu. Die Welt der alten Ägypter offenbart sich ihm in ihrer Mystik als Refugium, jene des antiken Griechenlands als wohltuender Hort der Demokratie. Entsprechend rückwärtsgewandt gilt sein letztes Werk, die Novelle „Tais von Athen“ (1972), den Eroberungszügen von Alexander dem Großen. Hier zeigt sich noch einmal Jefremows großes Talent, geschichtliche Ereignisse in einen übergeordneten Kontext zu setzen und mit Wissenschaft zu verbinden: So enthält diese Novelle auch eine hoch entwickelte Version jener „Inferno-Theorie“, deren Entwicklung er Jahrzehnte seines Lebens widmete und die auch Eingang in „Andromedanebel“ fand.

Die Theorie vom „Kreis des Infernos“ besagt im Kern, dass die Natur gegenüber dem Individuum völlig gleichgültig ist und darum zur höchsten Grausamkeit fähig. Sämtliche natürlichen Prozesse — auch sprunghafte Entwicklungen in der Gesellschaft — dienen demnach letztlich nur einer erhöhten Leidensfähigkeit der menschlichen Spezies. Darauf aufbauend sagt Jefremow vorher, dass unkontrollierter sozialer Fortschritt zu „negativer Selektion“ führen muss, die statt Darwins „Überleben des Angepasstesten“ eher den „Aufstieg des Schlimmsten“ zum Ziel hätte. Nur eine bewusste, kontrollierte und gutartige Anstrengung von uns allen kann diesen Teufelskreis durchbrechen.

Iwan Jefremow — den Brian W. Aldiss in seiner Geschichte der Science-Fiction „Der Millionen-Jahre-Traum“ einen der großen europäischen Schriftsteller seiner Zeit nennt — stirbt am 5. Oktober 1972 in Moskau. Kurz nach seinem Tod durchsucht der KGB die Wohnung des Autors und stellt allen Ernstes die Behauptung auf, er wäre als Kind vom englischen Geheimdienst ausgetauscht und zu einem britischen Spion erzogen worden. Der Vorwurf endet in einem posthumen Strafverfahren, das erst 1974 eingestellt wird.

1976 benennt der sowjetische Astronom Nikolai Tschernych den von ihm entdeckten Asteroid „(2269) Efremiana“ nach Iwan Jefremow.

Ein Arbeiter entdeckt 1977 bei der Goldgewinnung im nordostsibirischen Kolyma-Becken die hervorragend erhaltene Eismumie eines Wollhaarmammutkalbs. Diese wird — wie zahlreiche Mumien und Fossilien bis heute — nach den von Iwan Jefremow definierten Gesetzen der Taphonomie untersucht.

Auch die beiden 1988 gestarteten russischen Fobos -Sonden zur Erforschung des Marsmondes können ihr Ziel nicht erreichen. Jahre später muss auch die russische Mars 96 -Sonde nach einem Fehlstart abgeschrieben werden. Nur die Venus-Missionen Vega 1 und 2, in deren Verlauf Landesonden auf der Venus abgesetzt werden, zeigen, dass die russische Raumfahrt technologisch weiterhin vorne mitspielt.

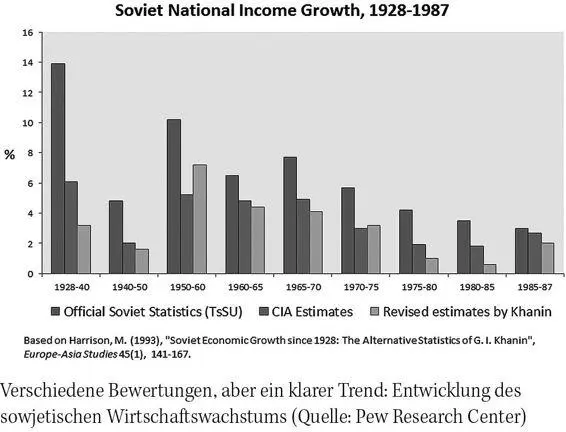

Mit dem Amtsantritt Michail Gorbatschows setzen „Glasnost“ und „Perestroika“ eine neue Reformwelle ein, die die ideologische Ausrichtung der Sowjetunion und ihrer Satellitenstaaten grundlegend verändert. Das politische System des Ostblocks zerfällt, und 1991 hört die Sowjetunion auf zu existieren.

Den „real existierenden Sozialismus“ bewerten Postmarxisten als eine spezifische Form von Entwicklungsdiktaturen. Diese betreiben unter der Vorgabe (und im Glauben), eine sozialistische Gesellschaft zu errichten, lediglich eine „nachholende Industrialisierung“ auf dem Boden der warenproduzierenden Vergesellschaftung. Gegenwärtig berufen sich nur noch Kuba, Vietnam und Laos auf den Marxismus-Leninismus als offizielle Staatsdoktrin.

Читать дальше