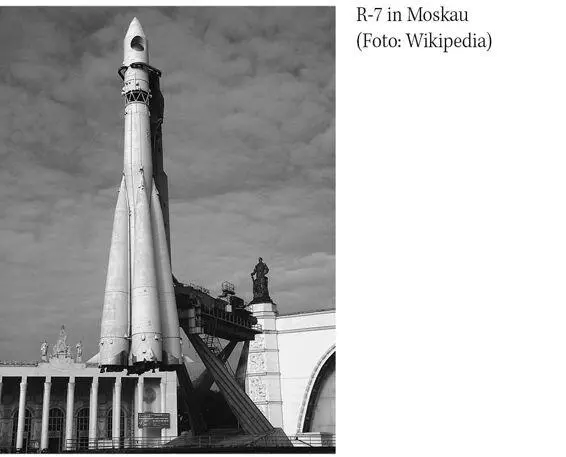

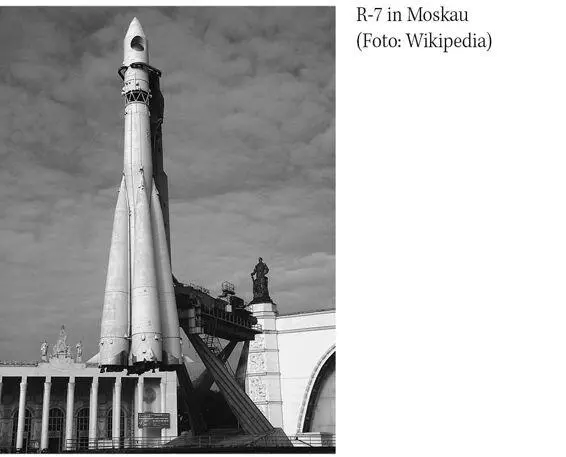

War das sowjetische Raketenprogramm schon allein durch Ziolkowskis Vorarbeit dem amerikanischen weit voraus gewesen, brachte die aus Nazi-Deutschland erbeutete Rakete A4 (auch „V2“ genannt) nach 1945 einen weiteren wichtigen Impuls. Begleitet von einer Reihe deutscher Ingenieure wurde die Großrakete in Empfang genommen, analysiert, nachgebaut und sukzessive in Präzision, Nutzlast und Reichweite verbessert. Während in den USA der frühere Leiter des deutschen Raketenprogramms, Wernher von Braun, die weitere Entwicklung leitete, schickte die Sowjetunion die deutschen Techniker nach getaner Arbeit wieder nach Hause. Das gewonnene Wissen nutzte man unter anderem zum Start der ersten Interkontinentalrakete R-7 im Jahr 1953. Auch politisch war Rot auf dem Vormarsch: In der Nachkriegszeit etablierten sich in den Staaten Osteuropas stalinistische Regime, der sogenannte Ostblock definierte sich als territoriales Gegenmodell zum „kapitalistischen“ Westen. Das änderte sich auch nach dem Tod Stalins 1953 nicht, obwohl der neue Staats- und Parteichef Nikita Chruschtschow eine groß angelegte „Entstalinisierung“ einleitete. Das „neue“ System eines Marxismus-Leninismus bestimmte nun weitgehend die Politik der Sowjetunion und der Ostblockstaaten.

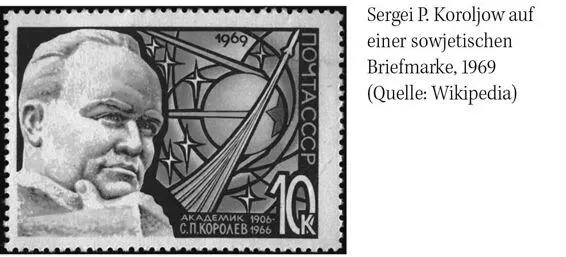

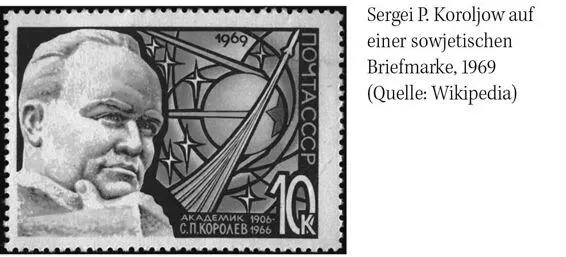

Wie eng Politik, Kriegstechnologie und Raumfahrt zusammenhingen, zeigt auch der kuriose Umstand, dass die Identität des führenden Kopfes des russischen Raumfahrtprogramms erst nach dessen Tod 1966 bekannt gegeben werden sollte: Sergei Koroljow — ein Visionär, der, ähnlich wie von Braun, seine Faszination für die Erforschung des Weltraums anfangs hinter militärischen Großprojekten verstecken musste. Die sowjetische Raumfahrt war von Beginn weg anders organisiert als die amerikanische: Die US-Raketenentwicklung wurde auf die Streitkräfte von Heer, Marine und Luftwaffe aufgeteilt (so befand sich etwa von Brauns Redstone-Entwicklung in Konkurrenz zu einem Marineprogramm). Erst später entstand mit der NASA eine eigene Behörde für zivile Raumfahrt. In der UdSSR hingegen schuf man mit den „Kosmischen Streitkräften“ (Wojenno-Kosmitscheskije Sily, WKS) sofort eine eigene Teilstreitkraft sowohl für militärische als auch zivile Entwicklung (erst mit der Gründung der russischen Föderation 1992 ging diese in die zivile Raumfahrtagentur ROSKOSMOS über).

Die R-7 galt als herausragende Ingenieursleistung Koroljows, da sie besonders einfach und damit zuverlässig funktionierte. Mit nur kleinen Variationen wurde sie die weltweit am häufigsten eingesetzte Trägerrakete und wird bis heute bei Sojus-Raumschiffen und Progress-Transportern verwendet. Mit einer R-7 startete am 4. Oktober 1957 auch Sputnik 1, der erste Erdsatellit. Eine Sensation, die weltweit Begeisterung für die Raumfahrt weckte, in den westlichen Ländern jedoch zum sogenannten Sputnik -Schock führte: Die Sowjetunion beherrschte den Luftraum und konnte ihre Atomraketen vielleicht schon als Nächstes auf jedes westliche Land herunterregnen lassen. Vorläufig beließ es die UdSSR bei friedlichen Missionen und demonstrierte ihre Überlegenheit, indem sie noch 1957 mit Sputnik 2 das erste Lebewesen in die Umlaufbahn schickte: die Hündin Laika. Der Westen war technologisch gedemütigt, der Weltraum für den Kommunismus geöffnet.

Und genau in dieser Zeit höchsten Selbstbewusstseins erscheint 1957 Iwan Jefremows „Andromedanebel“. Zuerst als gekürzter Vorabdruck in der Zeitschrift Technika — Molodjoschi („Technik — der Jugend“), dann die vollständige Ausgabe 1958 als Buch. Dass der Text zuerst in einem Jugendmagazin publiziert wird, ist kein Zufall. Populärwissenschaftliche Zeitschriften wie „Wissen ist Kraft“ ( Snanie-sila ) oder „Wissenschaft und Leben“ ( Nauka i schisn ) sind nicht nur höchst beliebt im Volk, sondern werden von Partei und Staat auch ganz bewusst unterstützt. Das Interesse an Zukunft wird zentral gefördert, Träumen ist erlaubt, solange es sich auf ferne oder dereinstige Welten bezieht. Wie Matthias Schwartz in seiner Studie „Die Erfindung des Kosmos“ ausführt, entsteht im Russland der 1950er-Jahre aus diesem Geist auch das Genre der „Wissenschaftlichen Fantastik“ ( Nautschnaja Fantastika — kurz NF), im Gegensatz zu und nicht immer kongruent mit dem westlichen Begriff der Science-Fiction. Die NF lässt verborgene Anteile der verdrängten Wünsche und Ängste der Stalin-Ära sichtbar werden, indem sie „das Geheimnis in eine andere Welt als Unheimliches transformiert“. Begeistert werden die fantastischen, bisweilen esoterischen Schilderungen der Magazine von einer jungen, technikbegeisterten Leserschaft verschlungen, die zu Tausenden auch an Preisausschreiben für NF-Kurzgeschichten und — Lyrik teilnimmt. Die NF trifft nicht nur den Nerv den Zeit, sondern formt ihn auch mit.

Eingebettet in diese euphorische Stimmung sieht nun Jefremow in seinem Roman ganz folgerichtig eine kommunistische Zukunft der gesamten Menschheit vorher, die die Sterne besucht und die Erde in ein Paradies verwandelt hat. Sie hat nicht nur Wissenschaft, Kunst und Pädagogik optimiert, sondern ist auch Teil eines „Großen Ringes“ verschiedener kosmischer (natürlich ebenfalls kommunistischer) Zivilisationen. Ganz ähnlich wie Ziolkowski geht auch Jefremow davon aus, dass andere raumfahrende Völker im All Freunde der Menschen sein müssen, da technisch-wissenschaftlicher Fortschritt ohne ethische Weiterentwicklung nicht denkbar sei.

Obwohl Jefremow also zahlreiche technische Entwicklungen schildert, geht der Text weit über die Zurschaustellung von Gimmicks hinaus: Kaum jemals zuvor entwarf ein Autor einen derart weit gespannten Bogen vom „Dunklen Zeitalter“ der Menschen bis ins Jahr 3000; noch nie zuvor wurden so detailliert alle Bereiche einer menschlichen Gesellschaft der Zukunft beschrieben.

Breiten Raum gibt er der Darstellung freiwilliger, schöpferischer Arbeit und des Strebens nach Erkenntnis. Sogar eine neue wissenschaftliche Disziplin erfindet er: die bipolare Mathematik. In der Kunst wiederum lässt eine Synthese von Musik, Farbe und Bewegung ungewöhnliche und beeindruckende Kunstwerke im Rahmen „multimodaler Konzerte“ entstehen. Auch das Zusammenleben der Menschen interessiert Jefremow: die Struktur der Gesellschaft, die Rechtsprechung, die Beziehungen zwischen Mann und Frau, Eltern und Kindern. Eine literarisch gekonnte Entwicklung der Charaktere gelingt ihm weniger gut: Vereinzelt auftretende Konflikte werden — meist in wohlüberlegter, deklamatorischer Sprache — durch Diskussionen und klärende Gespräche überwunden. Emotionen werden weitgehend unterdrückt, Geschehnisse sachlich geschildert. Jefremows Stil entspringt seinem wissenschaftlichen Verstand, weniger dem Herz des einstigen Revolutionärs. Natürlich erklärt sich die „langweilige“ Sprache des Romans aus dem Umstand heraus, dass sich die geschilderte Gesellschaft praktisch alle Konflikte abgewöhnt hat — im Vergleich dazu brauchen heutige Romane besonders konfliktreiche Dialoge, um Spannung und damit große Leserschaft zu erreichen.

Bei aller Systemtreue Jefremows beinhalten gerade die schillerndsten Passagen des Romans schon den Keim späterer Kritik an den Herrschenden: Auf der zukünftigen Erde kann jeder Bürger und jede Bürgerin auf alle wichtigen Entscheidungen direkten Einfluss nehmen; Fragen und Probleme werden — als hätte der Autor Facebook vorausgesehen — im weltumspannenden Informationsnetz diskutiert; politische Entscheidungen sind wahrhaft demokratisch, da von der gesamten Weltbevölkerung getragen und nicht vom Zentralkomitee einer Einheitspartei.

Читать дальше