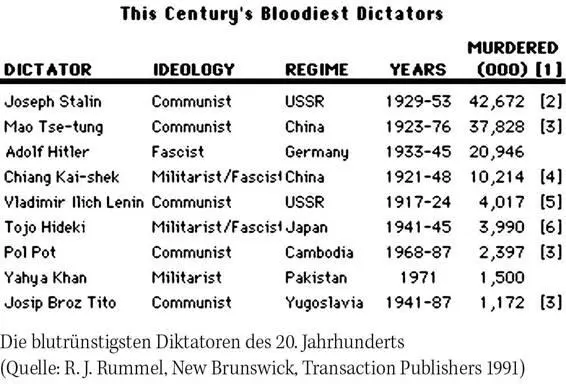

Eine ab 1928 durchgeführte zwangsweise Kollektivierung der Landwirtschaft inklusive der bekannten „Fünfjahrespläne“ erreichte zum einen, dass der Staat in den Besitz der Ernteerträge kam (ungeachtet furchtbarer Hungersnöte floss das Geld großteils in Export, Industrialisierung und Rüstung). Zum anderen machte die Kollektivierung aus mittellosen Landwirten billige Zwangsarbeiter für den industriellen Aufbau. Stalins scharfe Abgrenzung gegen alle Kräfte, die die Führungsrolle der Sowjetunion ablehnten, machte auch vor einstigen Weggefährten nicht Halt: Trotzki wurde im Exil ermordet, die europäischen Sozialdemokraten als „Sozialfaschisten“ beschimpft.

Viele russische Schriftsteller und Gelehrte jener Tage verfielen der industriellen Aufbruchsstimmung, gerade die vom Futurismus begeisterten Intellektuellen sahen ein Zeitalter unbeschränkter technischer Möglichkeiten heraufziehen. Selbst der Weltraum schien im Einklang mit dem Sozialismus zu marschieren: So interpretierte etwa Konstantin Ziolkowski ein von ihm 1928 entdecktes Sternsystem am nächtlichen Himmel als drei kyrillische Buchstaben mit der Bedeutung: „Die Außerirdischen kennen ihre Freunde.“

Tatsächliche Aliens hätten wohl wenig Entzücken über das geäußert, was sie in der Sowjetunion erblickten: Ihre „Freunde“ brachten sich dort gegenseitig um. Von 1936 bis 1938 erreichte Stalins Säuberungspolitik ihren grausamen Höhepunkt. Nun wurden selbst die Oktoberrevolutionäre als mögliche innenpolitische Gegner verbannt und ermordet, darunter die Führungsspitze der Roten Armee. Dass es 1939 zum berüchtigten Hitler-Stalin-Pakt kam, war auch dem Umstand geschuldet, dass der sowjetische Machthaber ungestörte Zeit zur militärischen Reorganisation im eigenen Land gewinnen wollte. Obwohl sich Stalin und Hitler wie vereinbart Polen untereinander aufteilten, währte der Pakt nur bis 1941, als das Deutsche Reich in der Sowjetunion einfiel. Der „Große Vaterländische Krieg“ begann, in dem die Rote Armee Millionen Soldaten verlieren sollte.

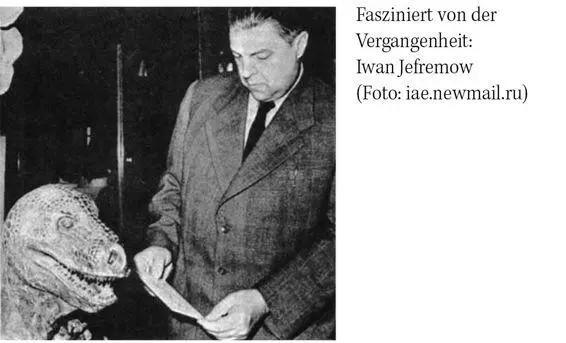

Hier taucht nun erneut Iwan Jefremow — inzwischen mit Doktortitel — als kleine Figur im Weltgeschehen auf: Nach dem Angriff Nazi-Deutschlands will er in den aktiven Militärdienst zurückkehren, wird jedoch in den Ural entsandt, wo er kriegswichtige Defensivaufgaben übernehmen soll. Er nutzt die Zeit dort für paläontologische Forschungen, die er in der zweiten Hälfte der 1940er-Jahre im Rahmen weiterer Expeditionen fortsetzt. Sie führen ihn unter anderem in die Wüsten der Mongolei; seine dort gewonnenen Erkenntnisse über die Entwicklung der Arten fasst er später in seinem Sachbuch „Straße der Winde“ (1955) zusammen.

Mitten im Krieg, als sich die Gräber mit gefallenen Soldaten füllen, entwickelt Jefremow jene wissenschaftliche Theorie, die ihn über Literaturkreise hinaus auch heute noch berühmt macht: die Fossilisationslehre oder Taphonomie (von griech. taphos = Grab). In seinem 1950 veröffentlichten Buch „Taphonomie“ zeigt er detailliert, wie und warum sich aus den Kadavern gestorbener Tiere mit der Zeit Fossilien bilden. Er wird dadurch zum Begründer einer neuen geowissenschaftlichen Disziplin und erwirbt sich internationales Renommee, unter anderem mit Voraussagen, die später auf einer Expedition in die Wüste Gobi bestätigt werden.

Jefremow erkennt, dass sich der Prozess der Fossilwerdung über geologisch lange Zeiträume in bestimmten Phasen vollzieht: Tod, Zersetzung, Einbettung ins Erdreich, Entgasung und schließlich Diagenese bzw. Metamorphose. Je nach Umgebung finden diese Phasen mitunter wiederholt oder in ihrer Reihenfolge vertauscht statt. So kann ein Organismus sofort nach seinem Tod eingebettet werden oder durch die Einbettung überhaupt erst zu Tode kommen (etwa in Eis, Treibsand oder Bitumen). Auch kann der Kadaver lange nach der Einbettung wieder freigelegt werden, dann verwesen und schließlich erneut eingebettet werden. Ein berühmtes Beispiel hierfür ist die Gletscherleiche „Ötzi“, die nach Jahrtausenden der Einbettung vom Eis freigegeben und in der frischen Luft sofort von Mikroorganismen befallen wurde. Hätte man sie nicht gefunden, wären ihre Knochen eventuell wieder ins aufgetaute Erdreich gesunken und irgendwann zu Stein fossiliert worden.

Für seine Arbeit bekommt Jefremow 1952 den Stalin-Preis verliehen (was durchaus als Indiz für seine damalige Konformität mit dem herrschenden System gewertet werden kann). Wir erkennen in Iwan Jefremow einen wissbegierigen Forscher, der nicht nur gelernt hat, methodisch vorzugehen, sondern auch gewaltige Zeiträume zu überblicken. Während aber von seinen über hundert wissenschaftlichen Arbeiten bis heute nur die wenigsten aus dem Russischen übersetzt und außerhalb von Gelehrtenkreisen bekannt sind, erreichten seine literarischen Texte schon bald ein weitaus größeres Publikum.

Seine erste nicht-wissenschaftliche Arbeit, „Die Begegnung über der Tuscarora“, erscheint 1944. Er lässt darin (wie auch in fast allen folgenden Werken) Erkenntnisse und Ereignisse aus seinem regen Expeditionsleben einfließen. Zu seiner Popularität sollte auch beitragen, dass er häufig Voraussagen macht, die sich später bewahrheiten: etwa der Fund von Diamanten in Jakutien, den er in „Der Diamentenschlot“ (1944) vorwegnimmt. Desgleichen die Beschreibung der Holografie in „Der Schatten der Vergangenheit“ (1945) sowie der in „Am See der Berggeister“ (1944) vorhergesagte Großfund von Quecksilbererz im Süd-Altai. Jefremow macht aber auch vor gewagteren Spekulationen nicht halt, indem er seine paläontologischen Interessen um archäologische erweitert. So vermutet er 1956 etwa das mythische Atlantis im Mittelmeerraum:

„Dort, sowohl an den Küsten als auf den Inseln des Mittelmeers, müssen wir nach der Wiege aller großen Zivilisationen des Altertums Ausschau halten, wie jenen von Ägypten und Atlantis. Wo müssen wir nach Atlantis suchen — im Osten oder im Westen dieser großen Zone mediterraner Kulturen? Die Antwort liefern uns die Überbleibsel der alten Zivilisationen Süd- und Mittelamerikas, die viel mit jenen Ägyptens gemeinsam haben und welche offensichtlich ihre Existenz einem Kontakt mit dem westlichen Ausläufer der Zone mediterraner Kulturen verdanken. Ich habe den Eindruck, dass es nicht im Geringsten notwendig ist, zu erwägen, dass die Existenz einer Insel im Atlantik den Zusammenhang zwischen den mediterranen und den amerikanischen Kulturen erklärt.“

Sowohl in wissenschaftlicheren wie auch spekulativeren frühen Werken zeigt sich Jefremows Intention für das literarische Schreiben ganz deutlich: das aus der Forschung übertragene, stetige Ringen nach Wissen, die Suche nach Antworten auf irdische (und überirdische) Phänomene. Sein Drang nach Wahrheit erscheint anfangs noch unverdächtig und mit der herrschenden Linie vereinbar — nach wie vor gilt intellektuelles Wissen im Sowjetreich zumindest für die Eliten als erstrebenswertes Ziel. Gleichzeitig zeichnet sich schon damals der inhärente Widerspruch ab zwischen den gewünschten, allseitig gebildeten Bürgern einerseits und einem Staat andererseits, der nichts stärker fürchtet als selbstständig denkende Menschen.

Nachdem die ersten Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts in der Science-Fiction noch von Pioniergeist und den Segnungen zukünftiger Technik geprägt waren, brachte die Zäsur des Zweiten Weltkrieges zahlreiche literarische Dystopien hervor. Nur wenige westliche Werke wagten sich noch an utopische Weltentwürfe, etwa B. F. Skinners „Walden II“ (1948) oder später Ursula K. Le Guins „Planet der Habenichtse“ (1974). Ganz anders im Osten: Die im Weltkrieg siegreiche UdSSR und ihre wissenschaftlich-technischen Vorsprünge schienen ein goldenes Zeitalter des Kommunismus einzuläuten.

Читать дальше