Auch die Arbeit wird nicht von zentraler Stelle zugeteilt, sondern kann frei gewählt werden, sofern man die nötige Qualifikation besitzt. Ein Wechsel der Arbeitsstelle oder der Beginn einer Ausbildung sind jederzeit möglich. Die Arbeitsvermittlung berät dabei, aber befiehlt nicht. Männer und Frauen sind tatsächlich gleichberechtigt, nicht nur in den Parteistatuten. Es gibt keine Reisebeschränkungen, der Wohnort kann unproblematisch nach Belieben gewechselt werden. Man ist frei von Konsumzwang — allerdings freiwillig und nicht auf Verordnung. Jede und jeder hat uneingeschränkten Zugang zu Kultur und Informationen — nicht nur zu den vom Staat als „ungefährlich“ klassifizierten. In der Tat beschreibt Jefremow eine Erfüllung des sozialistischen Traums, wie ihn die reale kommunistische Politik niemals verwirklichte.

„Andromedanebel“ wird in kurzer Zeit zu einem der meistverkauften sowjetischen Romane und für viele Sowjetbürger zu einem Idealbild der zukünftigen Gesellschaft. Im Gegensatz zu anderen Vertretern der sowjetischen NF geht Jefremow allerdings nicht davon aus, dass sich die kommunistische Gesellschaft plötzlich und rasch entwickeln wird. Er sieht einen langen und mühevollen Weg voraus: Erst durch eine entsprechende Erziehung des Menschen und zielgerichtete Entwicklung seiner Persönlichkeit kann das Ziel überhaupt erreicht werden. Denn der Autor ist Realist genug, um zu merken, dass jede noch so kommunistische Zukunftsgesellschaft einen kleinen Schönheitsfehler aufweist: die „mangelhafte“ geistig-moralische Grundausstattung des Homo sapiens.

Kenner der Antike, der er ist, greift Jefremow auf Platons radikale Ideen vom idealen Staat zurück und setzt bei der ersten Lebensphase des Menschen an: Frauen geben ihre Kinder schon in sehr frühem Alter in die Hände von Lehrern, um sich selbst wieder vollständig der Arbeit widmen zu können und sicherzustellen, dass jeder neue Erdenbürger ein konformer Teil des Kollektivs wird. Selbstverständlich lernen die Kinder mit Eifer und Freude; alle paar Jahre werden sie — weit entfernt von den Eltern — an verstreute Orte der Welt zu anderen Lehrern geschickt. Ebenso besitzt das spätere, regelmäßige Wechseln des Arbeitsplatzes einen subtilen Zwang: Es darf kein Zustand der Routine und Nachlässigkeit entstehen. Zu diesem Zweck wird auch verhindert, dass die Bürger tiefere Freundschaften oder ein stabiles soziales Umfeld entwickeln — also doch kein Facebook-Effekt (oder vielleicht ist dies sogar die wahre Absicht heutiger „sozialer Medien“, wer weiß).

Ob bewusst oder nicht, verfällt Jefremows Zukunftswelt dabei dem Denken totalitärer Staaten: Menschen zählen nur noch als Produktivfaktoren, nicht mehr als einzigartige, mit Gefühlen und persönlichen Bedürfnissen ausgestattete Individuen; sie werden als Mitglieder eines Insektenstaats betrachtet, dessen kollektives Fortkommen über dem des Einzelnen steht. Doch der Autor lässt immerhin Schlupflöcher: Auf der Insel Java etwa leben all jene Mütter, die ihre Kinder selbst erziehen wollen. Und für Bürger, die den Gedanken des Kollektivs nicht unterstützen (oder sich schwerer moralischer Verfehlungen schuldig gemacht haben), gibt es… nein, nicht das Arbeitslager, sondern die „Insel des Vergessens“. Hier leben die Verbannten — teils freiwillig — in altmodischen Rollenbildern als Fischer, Bauern und Viehzüchter. Ein Dasein, das im Rest des globalen Staates nicht nur als ineffizient und überholt, sondern als regelrecht anstößig gilt.

Aus futurokommunistischer Perspektive ist auch die Vergangenheit verpönt: Man spricht von ihr in abwertendem Ton (solange es sich nicht um die Antike handelt). Kopfschüttelnd erinnert man sich, über welch geringe Lebenserwartung die Menschen damals verfügten oder dass sie Möbel, Häuser und Schmuck für wertvoll hielten und alles daransetzten, sie zu erwerben. Was an Vergangenem vielleicht doch nicht so schlecht war, wird konsequent ignoriert — etwa die körperliche Autonomie des Individuums. Obwohl die neue Gesellschaft von Frieden und Einklang durchdrungen ist und nicht einmal mehr weiß, was „Waffen“ sind, oktroyiert ihr der globale Rat ganz ohne Skrupel ein Jahr lang Energieverzicht, nur um ein Raumschiff zum Andromedanebel schicken zu können, in dem wahrscheinlich intelligentes Leben existiert. Fortschritt um jeden Preis — ganz wie „damals“ in der realen Sowjetunion oder während Maos „großem Sprung nach vorn“ im kommunistischen China.

Charakteristisch ist denn auch Jefremows sprachlicher Drang nach „Fortschritt der Handlung“: Auch nach Krisensituationen werden Gefühlsregungen nur kurz angesprochen (oder analytisch auseinandergenommen), um gleich wieder im Duktus des allwissenden Erzählers mit technisch-gesellschaftlichen Beschreibungen fortzufahren. Die Leidenschaftslosigkeit dieser zukünftigen Welt äußert sich selbst in den Benennungen der Himmelskörper: K2-2N-88 oder NGR380 sind den Protokollen von Technokraten entnommen, nicht den Sehnsüchten einer raumfahrenden Menschheit, die den Planeten und Sternen einst Götter- und Heldennamen gab.

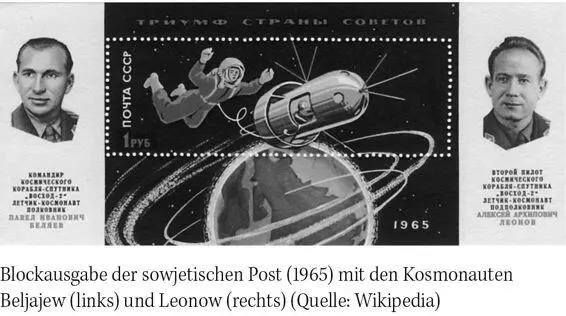

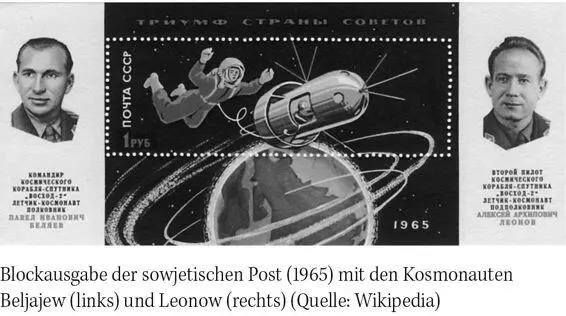

Diesen Drang zum Fortschritt sehen wir auch im Zeitrafferblick auf die sowjetische Raumfahrt: Galt sie seit dem Start von Sputnik 1 bereits als weltweit führend, baute sie den Vorsprung in atemberaubendem Tempo konsequent weiter aus und wurde vom Westen als immer stärkere Bedrohung wahrgenommen. Während die Weltwirtschaft 1958 ihre erste Rezession der Nachkriegszeit erlebte, verschärfte sich der Konflikt zwischen Ost und West zum „Kalten Krieg“. In einer Rede im Moskauer Sportpalast deutete Staats- und Parteichef Nikita Chruschtschow erstmals öffentlich das Übertragen sowjetischer Befugnisse aus alliierter Zeit auf die DDR an; die Berlin-Krise zog herauf und kulminierte in einem sowjetischen Ultimatum an die Westmächte.

Gleichzeitig breitete sich der Technik- und Rüstungswettlauf zwischen USA und UdSSR auch auf den Weltraum aus. Dem amerikanischen Apollo -Programm setzte Russland 1959 gleich mehrere Erfolge entgegen: mit Lunik 1 den ersten Raumflugkörper außerhalb des Erdorbits, mit Lunik 2 die erste unbemannte Mondlandung und mit Lunik 3 die ersten Bilder von der Mondrückseite. Im Jahr darauf kamen erstmals Tiere (die Hunde Belka und Strelka) lebend aus dem Orbit zurück. 1961 dann der größte Sprung: Die Sowjetunion schickte mit Juri Gagarin den ersten Menschen ins All und holte ihn nach einer erfolgreichen Erdumrundung unbeschadet wieder zurück. Wenig später gelang Kosmonaut Titow dieses Kunststück ein weiteres Mal. Menschen konnten also — wie von Visionären und Schriftstellern vorhergesagt — tatsächlich im Weltraum überleben.

Für die sowjetische Führung kamen diese Erfolge zwar unerwartet, doch man zögerte nicht, sie propagandistisch zu nutzen. Als auf dem 22. Parteitag der KPdSU im Oktober 1961 das neue Parteiprogramm versprach, der globale Kommunismus würde binnen zwanzig Jahren verwirklicht sein, dienten auch die Erfolge im Kosmos als Argumente. Dass die Zukunft der Menschheit kommunistisch sein würde, stand fest. Eine bemannte Mission zum Erdtrabanten oder sogar der Aufbau einer Mondstation schienen nur noch eine Frage der Zeit zu sein.

Bei so viel Zukunftsbegeisterung dauert es nicht lange, bis Jefremows populärer Roman auch ins visuelle Medium übertragen wird. 1967 verfilmt ihn Jewgeni Scherstobitow unter dem Titel Tumannost Andromedy. Sergei Stoljarow tritt als Dar Weter auf und Wija Artmane verkörpert Weda Kong optimal. Der Regisseur nimmt Kürzungen vor und konzentriert sich auf die Erlebnisse der Tantra -Besatzung auf dem Eisenstern sowie auf die folgenreiche Sendung aus dem Epsilon-System im Sternbild Tukan. Der Film soll eigentlich der erste Teil einer Serie über das Leben in der Zukunft sein — doch die weiteren werden nie realisiert, denn nun nimmt das Leben des Iwan Jefremow eine entscheidende Wendung.

Читать дальше