Nous avons bien sûr visité la maison de Goethe — on a l’impression que le maître va se lever de son fauteuil pour saluer, tellement l’endroit semble préservé. La maison d’un collectionneur — des objets partout. Des cabinets, des meubles classeurs pour les dessins, des tiroirs pour les minéraux, des squelettes d’oiseaux, des moulages grecs et romains. Sa chambre, minuscule, à côté de son grand bureau, sous les toits. Le fauteuil où il est mort. Le portrait de son fils August, qui est mort deux ans avant son père, à Rome. Le portrait de sa femme Christiane, qui est morte quinze ans avant lui. La chambre de Christiane, avec ses bibelots : un bel éventail, un jeu de cartes, quelques flacons, une tasse bleue avec en lettres dorées une inscription assez touchante, À la Fidèle . Une plume. Deux petits portraits, un jeune et un moins jeune. C’est une sensation étrange que de parcourir cette maison où, dit-on, tout est resté tel qu’en 1832. Un peu l’impression de visiter un tombeau, momies incluses.

Le plus surprenant, c’est la relation de Weimar à l’Orient — à travers Goethe, bien sûr, mais aussi Herder, Schiller et l’Inde ou bien Wieland et son Djinnistan . Sans parler des ginkgos (méconnaissables en cette saison) qui peuplent la ville depuis plus d’un siècle, à tel point qu’on leur a même consacré un musée. Mais j’imagine que tu sais tout cela — moi je l’ignorais. Le versant oriental du classicisme allemand. Une fois de plus, on se rend compte à quel point l’Europe est une construction cosmopolite… Herder, Wieland, Schiller, Goethe, Rudolf Steiner, Nietzsche… On a l’impression qu’il suffit de soulever une pierre à Weimar pour qu’un lien avec l’Est lointain apparaisse. Mais on reste bien en Europe — la destruction n’est jamais très loin. Le camp de concentration de Buchenwald se trouve à quelques kilomètres d’ici, il paraît que la visite est terrifiante. Je n’ai pas le courage d’y aller.

Weimar a été bombardée trois fois massivement en 1945. Tu imagines ? Bombarder une ville de soixante mille habitants sans enjeu militaire, alors que la guerre est presque gagnée ? Pure violence, pure vengeance. Bombarder le symbole de la première république parlementaire allemande, chercher à détruire la maison de Goethe, celle de Cranach, les archives de Nietzsche… avec des centaines de tonnes de bombes larguées par de jeunes aviateurs fraîchement débarqués de l’Iowa ou du Wyoming, qui mourront à leur tour brûlés vifs dans la carlingue de leurs avions, difficile d’y percevoir le moindre sens, je préfère me taire.

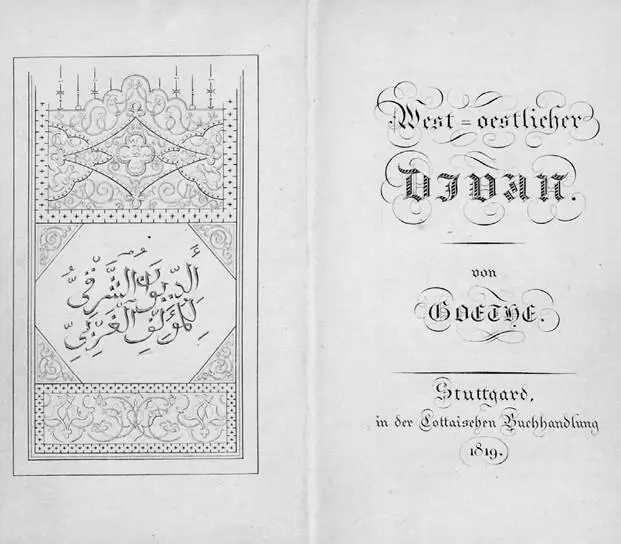

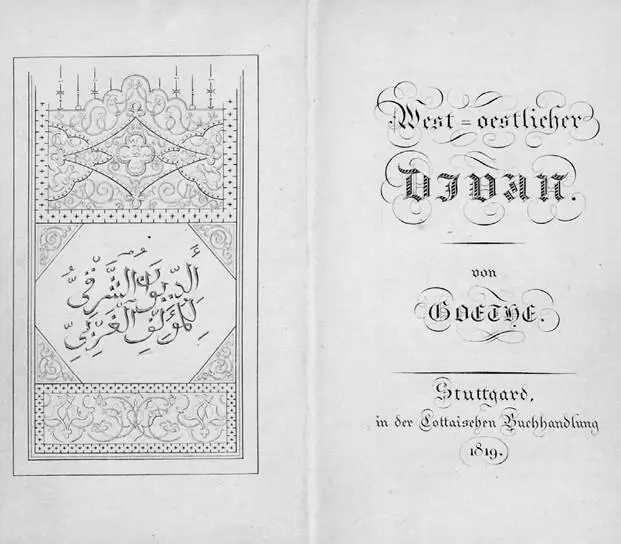

J’ai un souvenir pour toi ; tu te rappelles mon article sur Balzac et la langue arabe ? Eh bien je pourrais en écrire un de plus, regarde cette belle page, que tu dois connaître :

C’est celle de l’édition originale du Divan . Ici aussi il y a de l’arabe, ici aussi il y a des différences entre l’arabe et l’allemand, comme tu peux le voir : en arabe, c’est Le Divan oriental de l’écrivain occidental . Je trouve ce titre très intrigant, peut-être à cause de l’apparition du scripteur “occidental”. Ce n’est plus un objet mixte, comme dans l’original allemand, un divan “occidentoriental”, mais un recueil d’Orient composé par un homme d’Occident. Du côté arabe des choses, il ne s’agit pas de mélange, de fusion de l’un et de l’autre, mais d’un objet oriental séparé de son auteur. Qui a traduit ce titre pour Goethe ? Ses professeurs de Iéna ? Au musée Goethe, j’ai vu une page d’exercices d’arabe — le maître s’amusait apparemment à apprendre (avec une jolie calligraphie de débutant) des mots extraits du recueil de Heinrich von Diez, un des premiers orientalistes prussiens, Denkwürdigkeiten von Asien in Künsten und Wissenschaften . (Mon Dieu que l’allemand est une langue difficile, j’ai mis cinq minutes à recopier ce titre.)

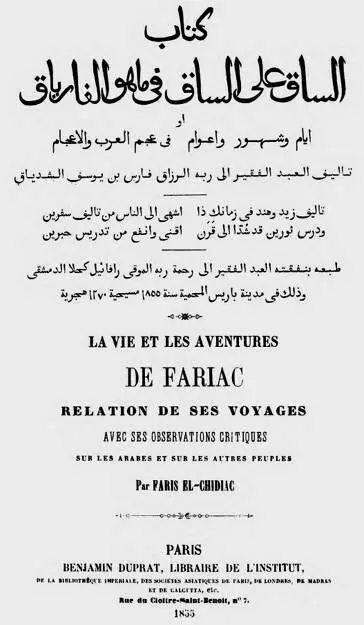

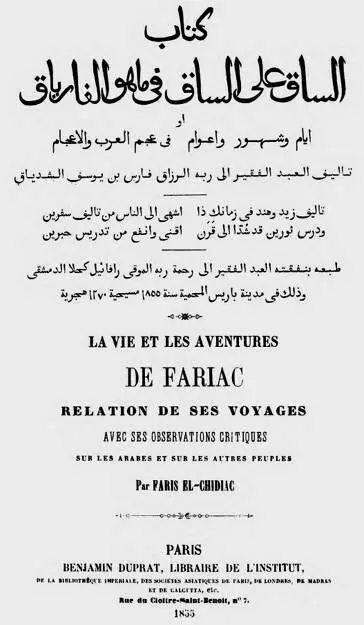

Il y a toujours de l’autre en soi. Comme dans le plus grand roman du XIX e siècle, Les Jambes croisées ou la Vie et les aventures de Fariac de Faris Chidiac dont j’ai parlé cet après-midi, cet immense texte arabe imprimé à Paris en 1855 aux dépens de Raphaël Kahla, un exilé de Damas. Je ne résiste pas à t’en montrer la page de titre :

Vu d’ici, la mixité du titre de Chidiac répond à celle de Goethe ; on a l’impression que les cent cinquante ans suivants n’ont cherché qu’à découper patiemment ce que les deux grands hommes avaient rassemblé.

À Weimar on trouve aussi (en vrac) un retable de Cranach avec un magnifique démon difforme et verdâtre ; la maison de Schiller, celle de Liszt ; l’université du Bauhaus ; de jolis palais baroques ; un château ; le souvenir de la Constitution d’une république fragile ; un parc avec des hêtres centenaires ; une petite église en ruine qu’on dirait droit sortie (sous la neige) d’un tableau de Schinkel ; quelques néonazis ; des saucisses, des centaines de saucisses de Thuringe, sous toutes leurs formes, crues, séchées, grillées, et mon meilleur souvenir germanique,

Bien à toi,

Sarah

pour oublier, en la relisant, que la mort me prendra sans doute avant l’âge de Goethe ou de Faris Chidiac le grand Libanais, au moins il y a peu de chances que je meure aux commandes d’un bombardier, touché par un obus de DCA ou descendu par un chasseur, ça c’est plus ou moins écarté, même si l’accident d’avion est toujours possible : par les temps qui courent on peut prendre un missile russe en plein vol ou être déchiqueté par un attentat terroriste, ce n’est pas rassurant. J’ai appris l’autre jour par le Standard qu’un djihadiste de quatorze ans avait été arrêté alors qu’il préparait un attentat dans une gare de Vienne, un bébé djihadiste de Sankt Pölten, repaire de terroristes, c’est bien connu, et cette nouvelle aurait de quoi faire sourire si elle n’était pas un signe des temps — bientôt des hordes de Styriens se précipiteront sur les mécréants viennois en hurlant “Jésus est grand !”, et déclencheront la guerre civile. Je ne me rappelle pas d’attentat à Vienne depuis l’aéroport de Schwechat et les Palestiniens d’Abou Nidal dans les années 1980, à Dieu ne plaise, à Dieu ne plaise, mais on ne peut pas dire que Dieu donne le meilleur de lui-même, ces temps-ci. Les orientalistes non plus — j’entendais un spécialiste du Moyen-Orient préconiser qu’on laisse partir tous les aspirants djihadistes en Syrie, qu’ils aillent se faire pendre ailleurs ; ils mourraient sous les bombes ou dans des escarmouches et on n’en entendrait plus parler. Il suffisait juste d’empêcher les survivants de revenir. Cette séduisante suggestion pose tout de même un problème moral, peut-on raisonnablement envoyer nos régiments de barbus se venger de l’Europe sur des populations civiles innocentes de Syrie et d’Irak ; c’est un peu comme balancer ses ordures dans le jardin du voisin, pas joli joli. Pratique, certes, mais pas très éthique.

Sarah se trompe, je ne suis jamais allé à Weimar. Un concentré d’Allemagne, effectivement. Une réduction pour collectionneurs. Une image. Quelle force chez Goethe. Tomber amoureux à soixante-cinq ans du Divan de Hafez et de Marianne Willemer. Tout lire à travers les binocles de l’amour. L’amour génère l’amour. La passion comme moteur. Goethe machine désirante. La poésie comme carburant. J’avais oublié ce frontispice bilingue du Divan . Nous avons tous oublié ces dialogues, pressés de refermer les œuvres sur la nation sans entrevoir l’espace qui s’ouvre entre les langues, entre l’allemand et l’arabe, dans la gouttière de la reliure, au pli des livres, dans le blanc tournant. On devrait plus s’intéresser aux adaptations musicales du Divan occidentoriental , Schubert, Schumann, Wolf, des dizaines de compositeurs sans doute, jusqu’aux émouvants Goethe Lieder pour mezzo-soprano et clarinettes de Luigi Dallapiccola. C’est beau de voir à quel point Hafez et la poésie persane ont irrigué l’art bourgeois européen, Hafez et bien sûr Omar Khayyam — Khayyam le savant irrévérencieux a même sa statue pas loin d’ici, au milieu du Centre international de Vienne, une statue offerte il y a quelques années par la République islamique d’Iran, pas revancharde contre le poète du vin fâché avec Dieu. Un jour j’aimerais emmener Sarah sur le Danube voir ce monument qui trône au beau milieu des immeubles des Nations unies, ces quatre savants de marbre blanc sous leur dais de pierre brune, encadré par des colonnes rappelant celles de l’apadana de Persépolis. Khayyam, propulsé par la traduction d’Edward FitzGerald, envahit l’Europe des lettres ; le mathématicien oublié du Khorassan devient un poète européen de premier plan dès 1870 — Sarah s’est penchée sur le cas Khayyam à travers le commentaire et l’édition de Sadegh Hedayat, un Khayyam réduit à l’essentiel, réduit aux quatrains provenant des recensions les plus anciennes. Un Khayyam sceptique plus que mystique. Sarah expliquait l’immense fortune mondiale d’Omar Khayyam par la simplicité universelle de la forme du quatrain, d’abord, puis par la diversité du corpus : tour à tour athée, agnostique ou musulman, amoureux hédoniste ou contemplatif, ivrogne invétéré ou buveur mystique, le savant du Khorassan, tel qu’il nous apparaît dans les quelque mille quatrains qui lui sont attribués, a de quoi plaire à tous — même à Fernando Pessoa, qui composera, au long de sa vie, près de deux cents quatrains inspirés par sa lecture de la traduction de FitzGerald. Sarah avouait sans peine que ce qu’elle préférait de Khayyam, c’était l’introduction de Hedayat et les poèmes de Pessoa ; elle aurait volontiers rassemblé les deux, en fabriquant un assez beau monstre, un centaure ou un sphinx, Sadegh Hedayat introduisant les quatrains de Pessoa, à l’ombre de Khayyam. Pessoa aimait lui aussi le vin,

Читать дальше