Moussa devine que les combats sont terminés pour lui, que jamais les obus ne le rattraperont aussi loin, au fond de la Prusse ; il hésite à s’en réjouir. Certes, il ne risque plus l’horrible blessure, pire que la mort, mais la sensation de la défaite, de l’exil, l’éloignement sont d’autres douleurs plus insidieuses — sur le front, la tension constante, le combat quotidien contre les mines et les mitrailleuses occupaient l’esprit. Là, entre les baraquements et la mosquée, on se retrouve entre survivants ; on se raconte à l’infini les histoires du pays, en bambara, et la langue résonne étrangement ici, si loin du fleuve Niger, au milieu de toutes ces langues et de tous ces destins. Le ramadan commence le 2 juillet cette année-là ; le jeûne dans les jours interminables de l’été du Nord est un vrai supplice — à peine cinq heures de nuit noire. Moussa n’est plus de la chair à canon, mais de la chair à ethnologues, orientalistes et propagandistes : tous les savants de l’Empire visitent le camp et s’entretiennent avec les prisonniers, pour apprendre leurs mœurs, leurs coutumes ; ces hommes en blouses blanches les photographient, les décrivent, leur mesurent le crâne, leur font raconter des histoires de leurs pays, qu’ils enregistrent pour ensuite étudier leurs langues et dialectes. De ces enregistrements des camps de Zossen sortiront beaucoup d’études linguistiques comme celles, par exemple, de Friedrich Carl Andreas, le mari de Lou Andreas-Salomé, sur les langues iraniennes du Caucase.

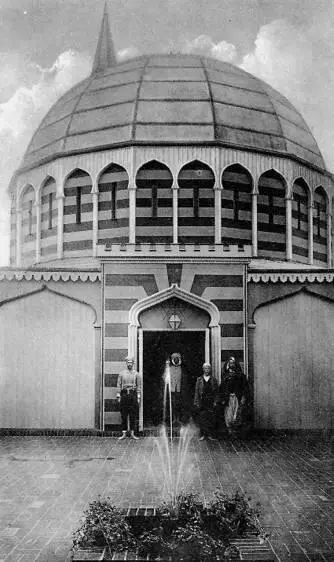

La seule image que nous possédions de Moussa Tamboura a été prise dans ce camp. Il s’agit d’un film de propagande à l’usage du monde musulman, qui montre la fête de l’Aïd à la fin du ramadan, le 31 juillet 1916. Un noble prussien en est l’invité d’honneur, ainsi que l’ambassadeur turc à Berlin. On aperçoit Moussa Tamboura en compagnie de trois de ses camarades, en train de préparer un feu rituel. Tous les prisonniers musulmans sont assis ; tous les Allemands sont debout, avec de belles moustaches. La caméra s’attarde ensuite sur les Gurkhas, sur les beaux sikhs, sur les Marocains, les Algériens ; l’ambassadeur de la Porte a l’air absent, et le prince, plein de curiosité pour ces soldats ex-ennemis d’un genre nouveau, dont on aimerait beaucoup qu’ils désertent en masse ou se rebellent contre l’autorité coloniale : on cherche à montrer que l’Allemagne est l’amie de l’Islam, comme elle l’est de la Turquie. Un an auparavant, à Istanbul, tous les orientalistes de l’Empire allemand ont rédigé un texte en arabe classique appelant les musulmans du monde entier au djihad contre la Russie, la France et la Grande-Bretagne, dans l’espoir de soulever les troupes coloniales contre leurs maîtres. D’où la caméra, que Moussa Tamboura ne paraît pas remarquer, tout absorbé qu’il est par la construction du feu.

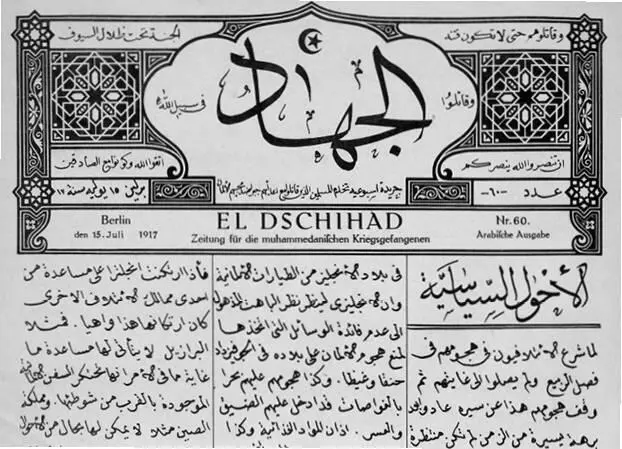

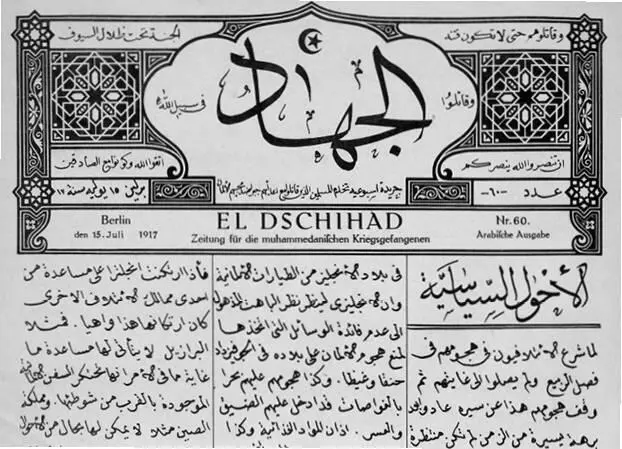

Dans le camp modèle de Zossen, on rédige et publie à quinze mille exemplaires un journal, sobrement intitulé Le Djihad , “journal pour les prisonniers de guerre mahométans” qui paraît simultanément en arabe, en tatar et en russe ; un second, Le Caucase , destiné aux Géorgiens et un troisième, Hindustan , en deux éditions, ourdou et hindi. Les traducteurs et les rédacteurs de ces publications sont des prisonniers, des orientalistes et des “indigènes” acquis à la politique de l’Allemagne, la plupart issus des provinces de l’Empire ottoman. Max von Oppenheim, le célèbre archéologue, fut un des responsables de la publication arabe. Le ministère des Affaires étrangères et le ministère de la Guerre espèrent être à même de “réutiliser” les soldats coloniaux, après leur “reconversion” tant espérée à la nouvelle guerre sainte.

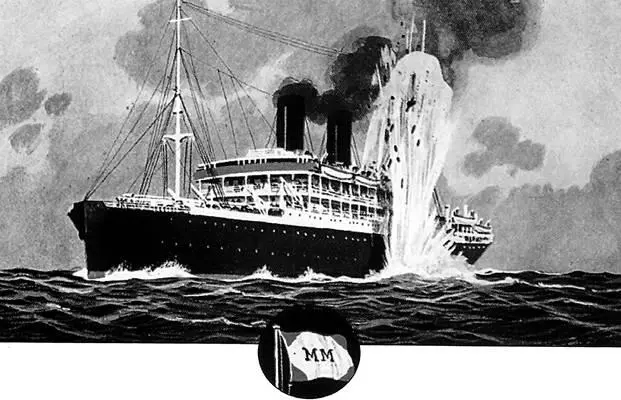

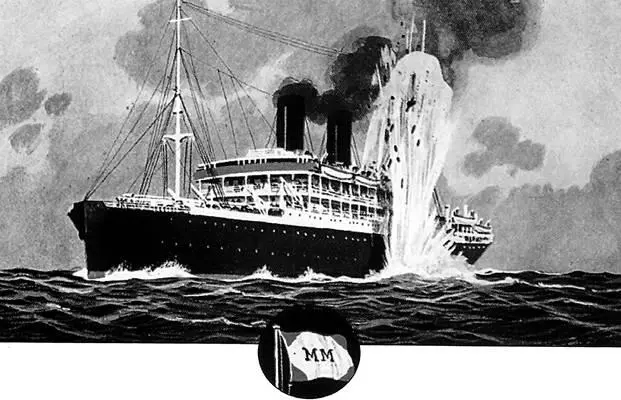

On connaît mal les répercussions réelles du djihad allemand dans les territoires concernés ; elles furent sans doute presque nulles. On ne sait même pas si l’annonce en est parvenue jusqu’à Baba Tamboura à Djibouti, par exemple. Baba ignore que son frère participe malgré lui à l’entreprise allemande ; il l’imagine mort ou vif sur le front, dont les échos arrivent, à travers la censure, jusqu’aux confins de la mer Rouge : héroïsme, gloire et sacrifice, voilà ce que Baba se représente de la guerre. Il est certain que son frère est un héros, là-bas, en France, qu’il se bat avec valeur. Il est moins certain de ses propres sentiments, mélange confus de désir d’action et d’appréhension. Finalement, début décembre 1916, alors que l’hiver glacial de Berlin s’annonce pour Moussa, Baba apprend que son bataillon va enfin être envoyé, via Port-Saïd et le canal de Suez, sur le front en métropole. Ce sont 850 tirailleurs qui doivent s’embarquer, fin décembre, sur le paquebot Athos des Messageries maritimes, un beau navire presque neuf de 160 mètres de long et 13 000 tonneaux, en provenance de Hong Kong avec à son bord une cargaison de 950 coolies chinois qui occupent déjà les cales — finalement, le départ n’aura lieu que début février, alors que, à Berlin, Moussa est malade, toussant et grelottant de froid dans l’hiver prussien.

L’ Athos quitte Port-Saïd le 14 février 1917 et, trois jours plus tard, quand les tirailleurs commencent tout juste à s’habituer à la sauvagerie de la mer, au fond de leurs cales de troisième classe, à quelques milles de l’île de Malte, l’ Athos croise la route de l’U-Boot allemand no 65 qui lui expédie une torpille en plein travers bâbord. L’attaque fera 750 victimes parmi les passagers, dont Baba, qui n’aura vu de la guerre que sa fin subite, féroce, une explosion terrifiante suivie de cris de douleur et de panique, cris et corps vite noyés par l’eau qui envahit les cales, les entreponts, les poumons. Moussa n’apprendra jamais le décès de son frère, puisque lui-même, quelques jours plus tard, meurt de maladie en captivité à l’hôpital du camp de Zossen , s’il faut en croire le genre de mort de sa fiche de “mort pour la France”, aujourd’hui seule trace de cette douleur de l’exil au Camp du croissant.

Quelle folie que cette première guerre réellement mondiale. Mourir noyé dans l’obscurité d’une cale, quelle atrocité. Je me demande si cette mosquée djihadiste existe toujours, au sud de Berlin, dans ces plaines sablonneuses de la marche de Brandebourg découpées par les lacs, dentelées par les marécages. Il faudrait que je demande à Sarah — une des premières mosquées d’Europe du Nord, la guerre a bien des conséquences étranges. Ce djihad allemand fabrique les compagnons de lit les plus incongrus — les savants Oppenheim ou Frobenius, les militaires, les diplomates turcs et allemands, et jusqu’aux Algériens en exil ou aux Syriens pro-ottomans comme Chékib Arslan le druze. Comme aujourd’hui la guerre sainte est tout sauf spirituelle.

On raconte que les Mongols faisaient des pyramides de têtes coupées pour effrayer les habitants des contrées qu’ils envahissaient — finalement les djihadistes en Syrie utilisent la même méthode, l’horreur et l’effroi, en appliquant à des hommes une atroce technique de sacrifice réservée jusqu’ici aux moutons, la gorge tranchée puis le cou incisé avec peine jusqu’à séparation au nom de la guerre sainte. Encore une horrible chose construite en commun. Le djihad, l’idée à première vue la plus étrangère, extérieure, exogène qu’il soit, est un long et étrange cheminement collectif, la synthèse d’une histoire atroce et cosmopolite — Dieu nous préserve de la mort et Allah akbar, Red Love , décapitation et Mendelssohn-Bartholdy, Octuor à cordes .

Читать дальше