Tras reponerse, Max se ató una cuerda a la cintura y descendió los tres metros hasta la antecámara de la cripta.

– Afdera, Afdera, ¿estás bien? -gritó a la luz de la linterna, sin obtener respuesta alguna. Al entrar en la cripta, Max la vio recostada contra un lado del muro. Al acercarse, percibió enseguida la gravedad de sus heridas.

– Tengo las manos mojadas -llegó a decir la joven, mirándose las manos empapadas por su propia sangre.

– Tranquila, tranquila, amor mío. Te sacaré de aquí -dijo Max, intentando sujetarla sobre su espalda para trasladarla hasta la boca de la entrada.

– No, amor mío, no me muevas. Ya casi no siento dolor

– Aguanta, aguanta un poco más -suplicaba Max, notando cómo la sangre de Afdera había comenzado ya a empapar su espalda-. Te dejaré aquí para que descanses un poco.

– La carta… la carta… Ese tipo me la arrebató… Persíguelo y quítale la carta de Eliezer -suplicó Afdera entre lágrimas, sin ser consciente de la gravedad de su herida.

Mientras la joven miraba sus manos ensangrentadas y la profunda herida que tenía abierta en su estómago y de la que no paraba de brotar sangre, fue cerrando los ojos poco a poco. Max colocó la cabeza de Afdera sobre su regazo. La joven comenzó a delirar debido a la pérdida masiva de sangre.

– Ahora lo recuerdo todo. Cómo he llegado hasta aquí desde el banco de Hicksville. Parece que ha pasado un siglo…

La palidez de su rostro le indicó a Max que la vida de Afdera iba apagándose poco a poco. Sólo le quedaba un último aliento.

Epílogo

Ginebra

El hermano Alvarado sujetó el ejemplar en su mano enguantada y con una aguja hipodérmica le extrajo el veneno que tenía almacenado en el metasoma. Mientras realizaba esta operación, el escorpión dorado israelí o de «aguijón mortífero» intentaba defenderse con escaso éxito.

Este escorpión habitaba en el norte de África y Oriente Próximo. Aunque su aguijón no era particularmente largo, su picadura causaba un dolor insoportable, fiebre alta, convulsiones, parálisis, coma y, finalmente, la muerte. El padre Alvarado comprobó que el líquido amarillento había entrado en la jeringuilla. A continuación, guardó la jeringuilla con el veneno en una caja metálica y esperó la llegada de la noche.

La mansión del Griego, en una de las zonas más elegantes de Ginebra, era impresionante, no así sus medidas de seguridad. Varios hombres armados patrullaban por la finca sin fijarse demasiado en el perímetro que supuestamente debían proteger.

El padre Alvarado subió al techo de una furgoneta de reparto aparcada justo junto al muro sur y saltó al interior sin tocar siquiera el cable de la alarma. Atravesó el pequeño campo de golf en silencio y se introdujo en la zona de la casa principal.

Desde el jardín observó al mayordomo trabajando en el salón, en cuyas vitrinas se alineaban valiosas piezas arqueológicas. El asesino del Octogonus sabía que a una hora concreta el mayordomo solía hacer la última ronda por la casa, conectando los sistemas de alarma por zonas. Lo más curioso de todo es que dejaba siempre un pasillo limpio de alarmas, por si su señor deseaba bajar a la cocina durante la noche.

El padre Alvarado iba a utilizar ese pasillo para acceder al dormitorio de Vasilis Kalamatiano. Escondido en una despensa situada bajo la escalera principal, el intruso esperó durante dos horas a que todo el mundo estuviese dormido.

El religioso miró su reloj y comenzó a subir los peldaños de la escalera de mármol por el lado derecho, pegado a la pared. El barrido de la alarma afectaba tan sólo al lado izquierdo de la escalera.

Con la jeringuilla en la mano, alcanzó la puerta al final del pasillo en donde supuestamente dormía el famoso traficante de obras de arte. En silencio, se adentró en el dormitorio y se acercó hasta la cama. En la mesilla de noche descansaba el ojo de cristal de Kalamatiano, como si estuviese acechando al asesino del octógono.

El padre Alvarado retiró la protección de la aguja y pinchó a su víctima a la altura del muslo. El Griego ni siquiera lo notó. Rápidamente, el asesino del Círculo extrajo de su bolsillo un octógono de tela y lo dejó junto al ojo de cristal.

Tras pronunciar las palabras del Círculo Octogonus, Fructum pro fructo, silentium pro silentio, abandonó la casa.

Una hora más tarde, con el veneno del escorpión dorado recorriendo su cuerpo, Kalamatiano comenzó a sufrir fuertes calambres. Cuarenta minutos después, convulsiones, mientras la fiebre le alcanzaba los cuarenta grados. Dos horas después fallecía en «extrañas circunstancias». Otro cabo suelto acababa de ser atado y bien atado.

***

En alg ú n lugar de Roma

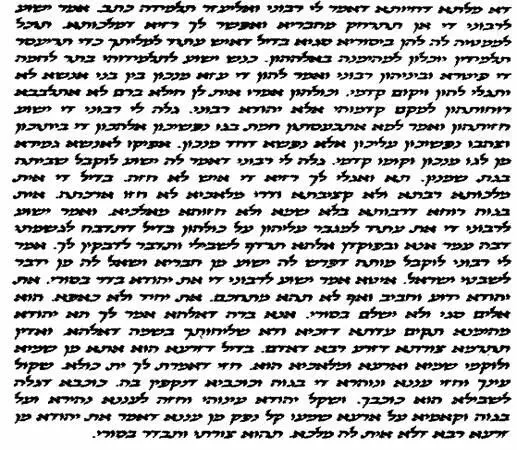

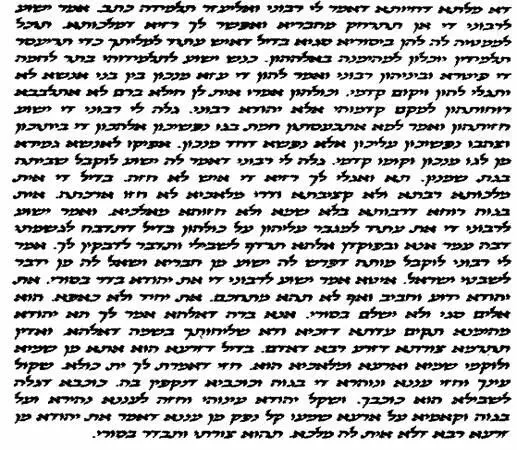

Maximilian Kronauer sujetó el pergamino entre sus manos, aún manchado con la sangre de Afdera. Mientras lo extendía sobre la mesa de luz observó atentamente los caracteres que tenía ante él. Sin duda, el texto redactado por Eliezer, el discípulo de Judas Iscariote, estaba escrito en arameo siríaco y él era una de las pocas personas de la Tierra capaz de traducir aquel documento que tantas muertes había provocado desde el comienzo de los tiempos. Kronauer sólo deseaba saber, quería conocer la palabra de Judas, el discípulo que supuestamente había traicionado a Jesucristo, ¿o tal vez no? ¿Qué misterio escondía aquel trozo de papiro con caracteres arameos? Necesitaba alguna explicación a tanta muerte.

Tras colocar la hoja de papiro entre dos planchas de cristal, sobre la tenue luz de una lámpara, Max comenzó a tomar notas de los primeros párrafos mientras se concentraba en los signos que aparecían en el documento.

Da muta d-hayyutha d-amar li rabbuni w-Eliezer talmideh ktab… Éstas son las palabras de vida que me dijo mi maestro y que ha escrito su discípulo Eliezer. Amar Yeshua l-rabbuni di: « in titrahaq min habraya w-ipashsher lakh razzaya d-malkhutha » . Jesús dijo a mi maestro: «Mantente alejado de los otros y te explicaré los misterios del reino». Tukhal l-mimteya lah, lahen b-isuraya saggiya. «Puedes alcanzarlo, pero a costa de gran sufrimiento…».

Durante los días siguientes, Max permaneció escondido en un lugar secreto de Roma, trabajando día y noche, las veinticuatro horas del día, en la traducción de aquel documento maldito.

Por fin, una mañana, el texto terminó por alcanzar un significado coherente para él, demostrándole el miedo que podría tener la jerarquía vaticana si aquel documento que tenía sobre su mesa llegaba a hacerse público. Max cogió el texto traducido y se dispuso a leerlo:

É stas son las palabras de vida que me dijo mi maestro y que ha escrito su disc í pulo Eliezer.

Jes ú s dijo a mi maestro: « Mantente alejado de los otros y te explicar é los misterios del reino. Puedes alcanzarlo, pero a costa de gran sufrimiento. Porque alg ú n otro te reemplazar á para que los doce disc í pulos puedan volver a cumplir con el que creen su dios » .

Tras la ú ltima cena de despedida, Jes ú s reuni ó a sus disc í pulos, entre los que estaba mi maestro, y les comunic ó : « Aqu é l de vosotros que sea el m á s fuerte entre los seres humanos deje de manifestarse a los hombres y se presente ante m í» . Todos ellos dijeron: « Tenemos la fuerza » , pero sus esp í ritus no tuvieron valor para estar de pie excepto el de Judas Iscariote, mi maestro.

Читать дальше