De manera general e introductoria, en la primera sección se presentan, para los neófitos, las definiciones más básicas de conflicto —sus componentes, dinámicas y función en el cambio social— , así como las diferencias entre las nociones de transformación y resolución .

En la siguiente sección se introduce una breve evolución de los grandes enfoques a partir de los cuales la academia se ha aproximado, desde las versiones más clásicas a las más críticas, a los conflictos por recursos naturales: la teoría económica, la ecología política y los estudios críticos al desarrollo.

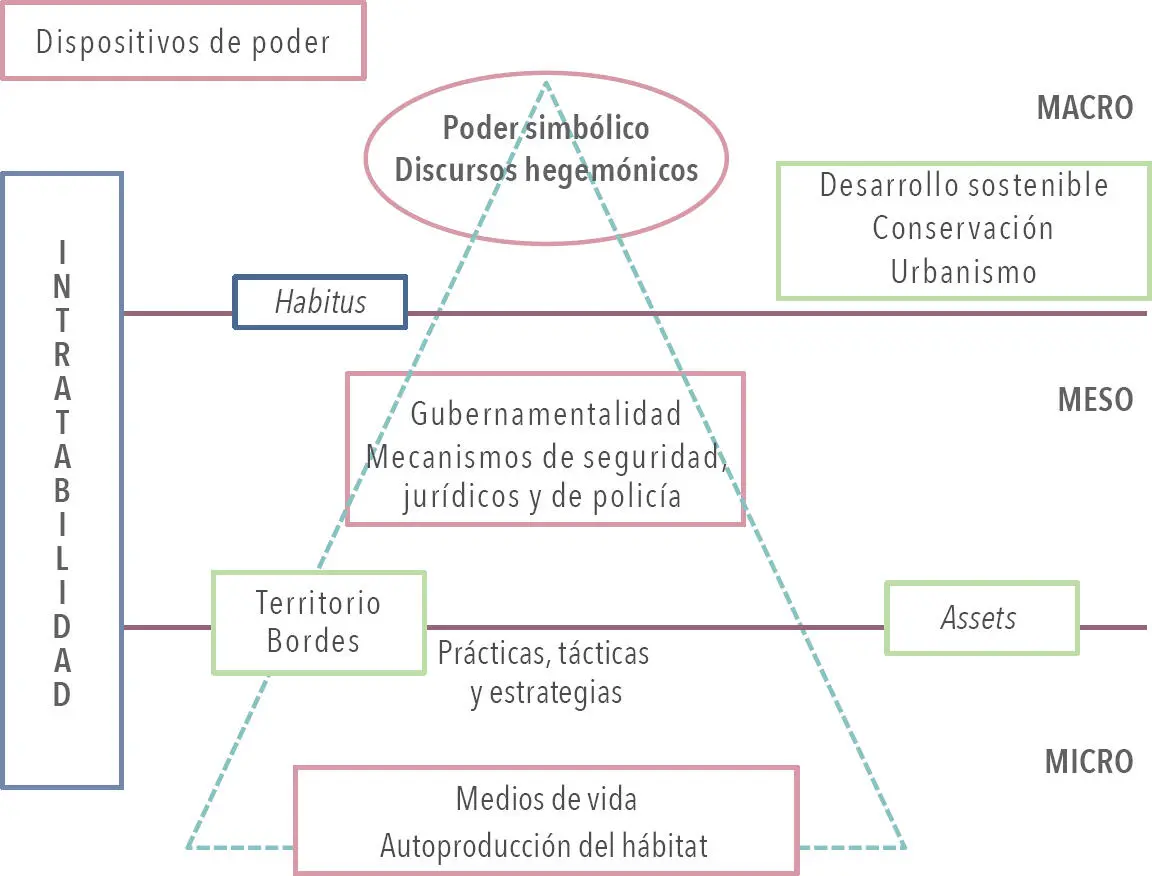

Luego, se abordan los dos orígenes de la noción de intratabilidad y se presenta la forma como, para este trabajo, se sintetizan y complementan varios componentes provenientes de las escuelas europeas y norteamericanas, de manera específica la larga duración, la recurrencia, el fracaso de los intentos de resolución y el involucramiento de necesidades básicas, así como, de manera general, la “presencia de elementos estructurales y culturales”, que se llenan de sentido mediante el uso de los conceptos habitus , poder simbólico y discursos hegemónicos —aporte de las escuelas posestructuralistas francesas—.

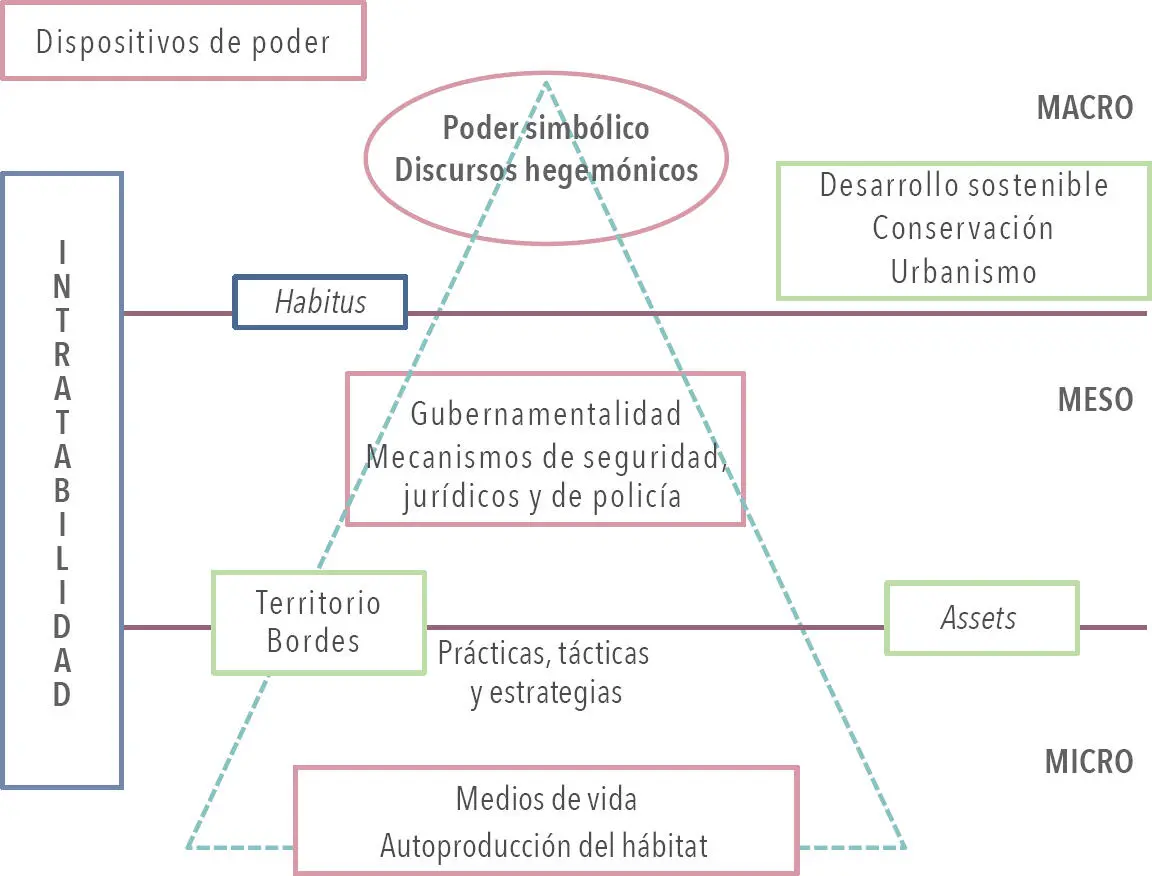

Figura 2. Mapa conceptual

Fuente: elaboración propia.

En consecuencia, se elaboró la noción central interdisciplinaria y multinivel de conflictos ambientales intratables. Posteriormente, se diseñó la estrategia metodológica de estudio en tres niveles interrelacionados utilizando instrumentos y conceptos de diferentes disciplinas y campos del conocimiento ( tabla 1) para llevar a cabo el análisis en profundidad del caso de San Isidro Patios.

A continuación, se hace una breve referencia al análisis de los estudios sobre conflicto y desarrollo como un campo importante de estudio en Latinoamérica, que incorpora diferentes formas de aproximación conceptual y metodológica para analizar conflictos por recursos naturales generados por iniciativas de desarrollo centradas en la extracción de minerales e hidrocarburos, el cual es aplicable para el análisis de un importante y creciente grupo de conflictos socioambientales o redistributivos en los países del Sur.

Con el fin de precisar conceptos provenientes de la teoría urbana, se presentan la variedad y la evolución de los conceptos sobre la informalidad urbana, también denominada: urbanización no planificada , ilegal , clandestina , espontánea , incompleta o subnormal , entre otras.

A manera de cierre, en la tercera sección se presenta la estrategia metodológica diseñada para la investigación, los tres niveles de análisis seleccionados y las formas como se interrelacionan a través del uso de conceptos que permiten interconectarlos en cada nivel desde una perspectiva holística e interdisciplinar.

De modo general, para el análisis a nivel macro se utilizan fundamentalmente los conceptos de discursos hegemónicos, poder simbólico y habitus , con el fin de rastrear el papel que desempeñan las variables culturales en la intratabilidad; en particular, el influjo que tienen sobre los rasgos de larga duración, recurrencia y permanente fracaso de los intentos de transformación.

El habitus corresponde a conjuntos de prácticas culturales que responden a unas ciertas lógicas recurrentes y socialmente aceptadas respecto a las formas de regular el acceso, la apropiación y el control de recursos, por lo mismo, son naturalizadas. Es por esta razón que Bourdieu habla de estructuras estructurantes .

El poder simbólico, por su parte, es entendido como “la potestad para la construcción y escenificación de la realidad, imponiendo un orden gnoseológico que es invisible y genera ‘concensus’ ( doxa ) sobre el orden y sentido del mundo social” (Bourdieu, 2000, p. 25). En efecto, este concepto permite analizar desde la perspectiva cultural el papel y los efectos del ejercicio de esta poderosa forma de poder sobre los conflictos por recursos naturales, y específicamente sobre los rasgos de intratabilidad, expresados en su larga duración, recurrencia y fracaso continuado de los intentos de transformación o resolución.

Estos rasgos, como ya se anotó, tienen que ver con dos elementos comunes documentados por la literatura de los estudios de paz: el papel que desempeña el Estado en la generación de conflictos, así como, de una manera más vaga, las “pautas culturales” (Putnam y Wondolleck, 2003; Gray, Coleman y Putnam, 2007; Kriesberg, Northrup y Thorson, 1989; Lewicki, Gray y Elliot, 2003).

Vale la pena resaltar que el poder simbólico produce un “orden y sentido” determinado, es decir, “discursos de verdad”. Estos corresponden a la expresión de unas formas particulares de ver y entender el mundo, que con el tiempo, y por obra y gracia del habitus , se configuran como saberes hegemónicos, disciplinas del saber sancionadas socialmente como legítimas, amparadas en unas ciertas formas de representar y escenificar el mundo validadas por la doxa, es decir, por el consenso en la construcción de sentido.

Es importante tener en cuenta que los discursos de verdad orientan las prácticas y lógicas de actuación de los dispositivos de poder del Estado y sus mecanismos en un momento histórico determinado. Como se anotó, la gubernamentalidad, como tecnología de poder, está compuesta por mecanismos jurídicos, de policía y de seguridad; estos mecanismos, desde la perspectiva de Foucault (2000, 2006, 2007, 2008), se dirigen al gobierno del territorio, de la población y, en consecuencia, de los recursos naturales presentes en el territorio, y las formas como el dispositivo pretende ordenar y controlar las maneras cómo la población los debe valorar, representar, apropiar, acceder, asignar, etc.

Como es previsible, la puesta en marcha de estas tecnologías de poder, sus lógicas y mecanismos, propician la emergencia de conflictos, en especial cuando se enfrentan a formas diferentes de ver y comprender la realidad, y que, en consecuencia, sustentan las posiciones antagónicas de los actores involucrados, expresadas en sus posiciones en torno a la contradicción principal presente en el conflicto.

En este sentido la gubernamentalidad característica de los países del Sur, como tecnología de poder, sus particularidades históricas, y específicamente el acoplamiento de distintas racionalidades (colonial o liberal, soberana o moderna) y sus prácticas han tenido unos efectos claros en propiciar la emergencia de conflictos intratables en la medida en que algunas de sus prácticas de gobierno y control de recursos —como, por ejemplo, el ordenamiento del recurso suelo—, y específicamente la delimitación de áreas para la conservación, restringe el acceso, control, distribución y apropiación de recursos clave para la vida y para la satisfacción de necesidades básicas de los grupos sociales con menor poder.

Esto se realiza mediante la producción e imposición de mecanismos dirigidos al ordenamiento territorial y espacial desde una u otra lógica, amparada en la actualidad en discursos hegemónicos como el neoliberalismo, el desarrollo, el crecimiento económico, la competitividad, la conservación y el urbanismo, entre otros, los cuales tienen diversos efectos sobre cómo son representados, valorados, apropiados, distribuidos, concesionados y asignados los recursos naturales presentes en los territorios, de maneras que muy a menudo se contraponen las formas de vida, prácticas consuetudinarias y cosmovisiones de grupos con menor poder, por lo general considerados como pobres e ignorantes, no modernos, salvajes e incivilizados (mestizos, campesinos, indígenas, afro, etc.), lo que pone en peligro su subsistencia al transformar los modos como consuetudinariamente han agenciado sus medios de vida para satisfacer sus necesidades fundamentales.

Читать дальше