Oliver Auge - Kiel in der Geschichte

Здесь есть возможность читать онлайн «Oliver Auge - Kiel in der Geschichte» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.

- Название:Kiel in der Geschichte

- Автор:

- Жанр:

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 1

-

Избранное:Добавить в избранное

- Отзывы:

-

Ваша оценка:

- 100

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

Kiel in der Geschichte: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Kiel in der Geschichte»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Kiel in der Geschichte — читать онлайн ознакомительный отрывок

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Kiel in der Geschichte», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.

Интервал:

Закладка:

2008 wurden indes neue Zweifel an der Urkunde wach, als Stefan Eick darlegte, dass ihr Aufbau in rein formaler Hinsicht nicht in die Zeit um 1242 passe, sondern in den Zeitraum zwischen 1291 und 1385 gehöre. Es kann und darf also gern weiter um die Originalität der Kieler Stadtrechtsurkunde von 1242 gestritten werden, ohne dass man wohl jemals genau wird sagen können, wer Recht hat und wer nicht.

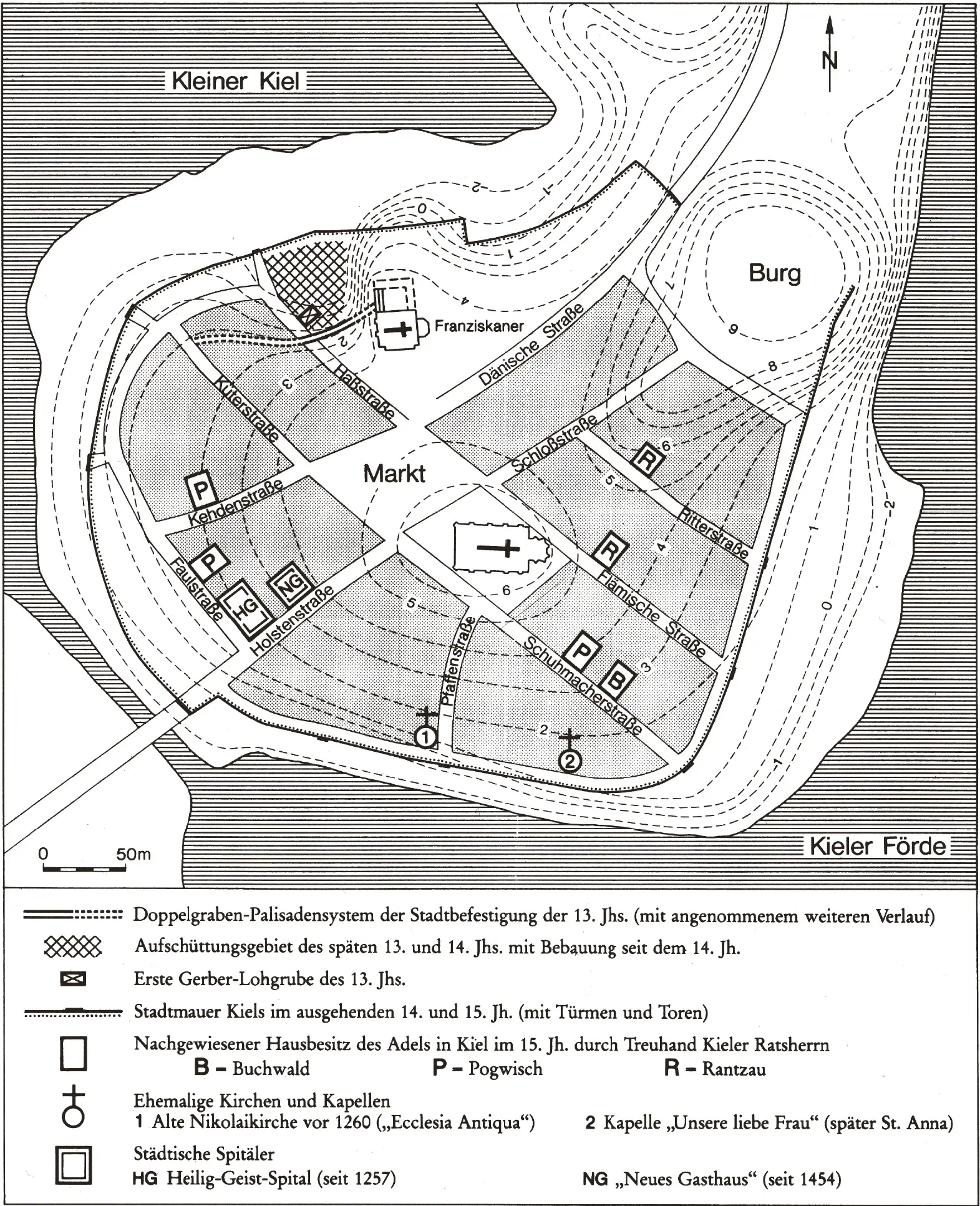

Doch tut dies vielleicht gar nicht so viel zur Sache, wenn man bedenkt, dass die dann bald als ›Kiel‹ bezeichnete Siedlung nicht erst 1242 entstanden ist, sondern einen älteren Ursprung hat. Dank archäologischer Befunde, die aus Grabungen der Jahre 1989 bis 1991 im Bereich der Kieler Altstadt hervorgingen und die Anke Feiler(-Kramer) publiziert hat, weiß man mittlerweile sogar, dass diese Anfänge nicht erst in den 1220er Jahren zu vermuten sind, wie es noch Walther 1991 dachte, sondern tatsächlich wesentlich weiter zurückliegen. Feilers Untersuchungen haben ergeben, dass es bereits im 12. Jahrhundert im heutigen Altstadtbereich eine Siedlung gab, in der Fernhandel und Handwerk betrieben wurden und für die mithin ein nicht unbedeutender Markt vorhanden gewesen sein muss. Dies kann wiederum erklären, warum die Befestigung der noch jungen Stadt im Jahr 1261 dann schon so stark war, dass sie der Belagerung Herzog Albrechts I. von Braunschweig (*1236; †1279) standzuhalten vermochte: Der Stadtbefestigung von 1261 war bereits eine ältere Befestigung aus Holz vorausgegangen. Im Spätmittelalter wurde diese Befestigung dann ausgebaut zu einem hohen Mauerring mit zahlreichen Wachtürmen und vorgelagertem Grabensystem um die gesamte Stadt. Zwei Stadttore, das Dänische Tor im Osten und das Holstentor im Westen, sicherten den Zugang zur Stadt, zusätzlich gab es die drei Hafentore namens Schuhmachertor, Flämisches Tor und Fischertor jeweils am Ende der gleichnamigen Straßen sowie die kleineren Mauerpforten des Kütertors im Norden und des Kattentors bzw. Pfaffentors im Süden und Südwesten.

Sowohl im Zentrum der Altstadt als auch an ihrem nordwestlichen Rand konnten zahlreiche Besiedlungsreste des 12. Jahrhunderts ausgegraben werden. Unter anderem stieß man in der ehemaligen Sumpfzone am Kleinen Kiel auf die Reste einer aus dem 12. Jahrhundert stammenden Gerbergrube. Im selben Jahrhundert wurde die kleine sumpfige Bucht zwischen Haßstraße und Klosterkirchhof mit Mist und Abfall aufgefüllt. Auch kippten die Einwohner ihre stinkenden Abfälle in den Bereich der später deswegen sogenannten Faulstraße. Zum Teil reich verzierte Keramik flämischer Herkunft lässt auf Fernhandel schließen, die Gerbergrube auf florierendes Handwerk, und außerdem wird bereits im 13. Jahrhundert von einer alten Kirche gesprochen, die sich in Ufernähe zwischen Papen-, Fischer- und Flämischer Straße befand und womöglich als hafennahe Kaufmannskirche fungiert hatte – all diese Befunde deuten darauf hin, dass Kiel bereits im 12. Jahrhundert eine zumindest proto-urbane Qualität hatte. Kiel war demnach 1242 alles andere als eine Neugründung auf der sprichwörtlichen grünen Wiese.

Um 1242 kam es vielmehr allem Anschein nach zu einer jetzt äußerlich urbanen Überformung der schon bestehenden, weitgehend ungeordneten Bebauung, die sich für eine weitere städtische Entwicklung als unzureichend herausgestellt hatte. Bisherige Holzbauten wurden abgerissen, Gruben und Uferzonen zugeschüttet, der Bau einer neuen repräsentativen Kirche – St. Nikolai – am ebenfalls neuen Marktplatz begonnen. Ein regelmäßiges Straßensystem entstand. Selbst eine Wasserleitung zur Versorgung der Städter mit frischem Wasser wurde noch im 13. Jahrhundert entlang der Holstenstraße gelegt. Hinter der Gesamtkomposition gibt sich unschwer das Vorbild Lübecks zu erkennen, das sich ebenfalls auf einer großenteils vom Wasser umgebenen Halbinsel befand, deren neuralgischer Landzugang – eben wie in Kiel – durch eine Burg gesichert war und das über ein Parallelwegenetz verfügte.

Dabei stellt sich natürlich sogleich die Frage, wer hinter dieser baulichen Fortentwicklung stand. Waren dies die frühen Stadtbewohner selbst oder zeichnete doch etwa die stadtherrliche Zentralgewalt verantwortlich? Sie jedenfalls verfolgte damals mit Nachdruck den Landesausbau, wozu, wie schon gesagt, auch die Anlage und Erweiterung von Städten zählte.

Die eben erwähnte Irdenware aus dem Raum der heutigen Niederlande, auf die man bei den Grabungen stieß, verweist nur zu offensichtlich auf eine frühe Verbindung des Ortes und seiner Menschen zu Flemhude, wo sich an einer seeförmigen Erweiterung des Eiderlaufs eine Landestelle der Flamen inklusive alter Pfarrei befand. Die flämischen Händler hatten einen Zugang zur Ostsee gesucht und ihn offenbar in der Nähe Kiels gefunden. Die Beziehung könnte ab 1233, als Graf Adolf IV. mit Lübeck in gewaltsamer Auseinandersetzung stand, noch vertieft worden sein, doch sie bestand, wie die Keramik andeutet, schon früher.

Kiel im Mittelalter

Der Stadtgrundriss Kiels, der sich für das 13. Jahrhundert erschließen lässt, ist jedenfalls typisch für eine Gründungsstadt jener Epoche. Im Mittelpunkt der durch ein Parallelstraßensystem erschlossenen Stadt befanden sich Markt und Marktkirche. Auffallend ist, dass zur Förde hin zwei zusätzliche Straßen – die Pfaffen- und die Ritterstraße nämlich – verliefen und dabei gekrümmt aus der sonst geraden Straßenführung ausscherten. Aus der zusätzlichen Anlage schließt man, dass die Straßen wahrscheinlich durch das hohe Verkehrsaufkommen um das Hafengebiet herum erforderlich geworden waren. Ihre Krümmung wird als Rücksichtnahme auf die bestehende Vorbebauung interpretiert. Zwei Kieler Straßennamen, die Flämische und die Kehdenstraße, verweisen indes auf Flandern (Flamen) und Kehdingen als Regionen, zu denen womöglich Fernhandelskontakte der vorstädtischen Siedlung bestanden.

Im Stadtgebiet wurde im unmittelbaren zeitlichen Umfeld der Stadtrechtsverleihung von 1242 ein Franziskanerkloster als Musteranlage erbaut. Das verwundert wenig, wenn man bedenkt, dass dieses Kloster zum Heimatkloster Adolfs IV., Vater des Kiel-Gründers Johann I., wurde, der in seinen besten Mannesjahren der Grafenherrschaft entsagte und Mönch wurde. Interessanterweise spiegelt sich in der Anlage des Klosters franziskanisches Selbstverständnis punktgenau wider, indem die Klausur außerhalb der Stadtmauer errichtet wurde, wohingegen die Klosterkirche ihren Standort innerhalb derselben erhielt. Dahinter verbarg sich die Vorstellung, dass die Bettelmönche in der Stadt predigen und ihren Lebensunterhalt erbetteln sollten, während das eigentliche Kloster eine ebendieser lauten und versuchungsvollen städtischen Welt abgewandte innere Einkehr ermöglichte.

Auf dem Altstadthügel zählt man ca. 300 Grundstücksparzellen, die – wenn man diese Zahl auf damalige Durchschnittsverhältnisse umrechnet – eine Einwohnerzahl von etwa 1200 bis 1800 Menschen für das 13. Jahrhundert ergeben. Seit dem 14. Jahrhundert wohnten diese Menschen zumeist in giebelständigen, mehrgeschossigen Wohn- und Geschäftshäusern, die aus Backstein in Fachwerkbauweise errichtet waren.

Was lässt sich zu den ersten Kielern sagen? Noch im 13. Jahrhundert werden im Ersten Kieler Stadtbuch aus der Zeit von 1264 bis 1289 rund 40 Kaufleute namentlich fassbar, worunter sich tatsächlich zwei Flamen befanden, die aber offenbar kein Bürgerrecht besaßen. 15 Kaufleute waren als Kleinhändler oder Krämer tätig. Die Geschäftsbeziehungen der anderen reichten bis Roskilde im Norden, Holland und Flandern im Westen und Wismar im Osten, waren also keineswegs nur auf Holstein beschränkt. Im Übrigen hat sich zu Kiel das bislang älteste Zeugnis kaufmännischer Buchhaltung in Deutschland überhaupt erhalten. Das in lateinischer Sprache verfasste Schriftstück stammt von einem Kieler Gewandschneider und wird auf die 1280er Jahre datiert. Darin wird, teilweise auf Kreditbasis, ein Detail-Tuchhandel abgerechnet. Es ist die Rede von der Lieferung importierten flandrischen Tuchs, gestreift und blau, ebenso von fertigen Hosen und einfacheren Tuchen ellenweise. Auch Handelsbeziehungen ins Kieler Umland werden angesprochen. Von den insgesamt 250 Personen, deren wirtschaftliche Betätigung das besagte Stadtbuch preisgibt, entstammten 38 dem stadtsässig gewordenen holsteinischen Adel, den überwiegenden Teil aber stellten Handwerker. Wichtig waren daneben die Gerber – erinnert sei an die ausgegrabene Gerbergrube –, die das Leder für die Schuhfertigung der Schuster herstellten.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

Похожие книги на «Kiel in der Geschichte»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Kiel in der Geschichte» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.

Обсуждение, отзывы о книге «Kiel in der Geschichte» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.