La concepción de un sujeto situado que participa de una práctica escolarizada remite a preguntarnos por las condiciones de la educabilidad. A partir de la conformación de los sistemas educativos de los Estados-Nación la escolarización conlleva a educar: en un lugar y espacio delimitado, en un tiempo con límites prefijados, en una situación de aprendizaje colectivo tutelada por un adulto; seleccionando y dosificando el conocimiento con el que se contacta a los sujetos; enfatizando la apropiación de un aparato o los dispositivos del aparato –el escolar– que resulta de extrema artificialidad para con el conocimiento científico y aún, el cotidiano.

Las condiciones de la educabilidad, conforme a esas características, son un atributo ajeno al sujeto que participa de la práctica, independiente de su edad y del nivel de escolarización. Sin embargo, conforman al sujeto social que aprende, delimitan el campo y posibilitan o no los movimientos dentro de él. Es decir construyen subjetividad.

Sin embargo, al particularizar en el sentido de la educabilidad aparecen las diferencias. Y con cierta obviedad, podría afirmarse que si al sujeto de la educación básica se lo educa para promover un determinado grado de desarrollo y participación en las prácticas sociales compartidas, al sujeto de la educación superior se lo hace para promover su participación en un tipo de prácticas específicas vinculadas al trabajo y desempeño de una profesión.

Con este estado de la situación, conviene detenerse especialmente en el concepto de “situación” en el contexto de la educación superior.

4.1. La situación de aprendizaje en la educación superior

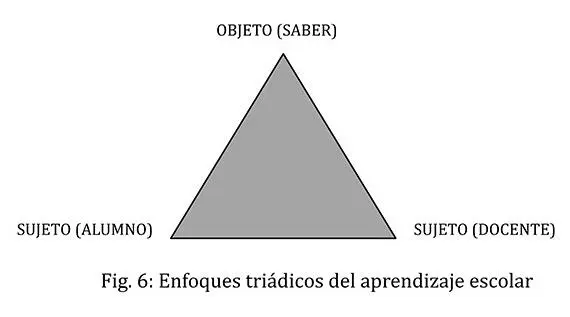

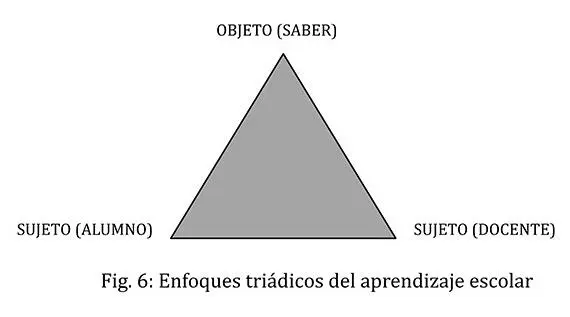

Uno de los problemas centrales a los que se enfrenta la investigación psicológica en el terreno del aprendizaje escolar, es delimitar su unidad de análisis. Los enfoques clásicos, son enfoques diádicos:

La unidad de análisis en la relación sujeto (alumno)-sujeto (docente) o sujeto (alumno)-objeto (conocimiento):

La investigación didáctica de las últimas décadas, sobre todo los trabajos realizados por el grupo IREM en Francia, acuña una nueva unidad de análisis bajo un enfoque triádico en el que cobra particular importancia el sistema dentro del cual la tríada establece una particular red de relaciones contextualizadas y a partir del cual los presupuestos psicológicos basales de algunos modelos didácticos debieron reformularse.

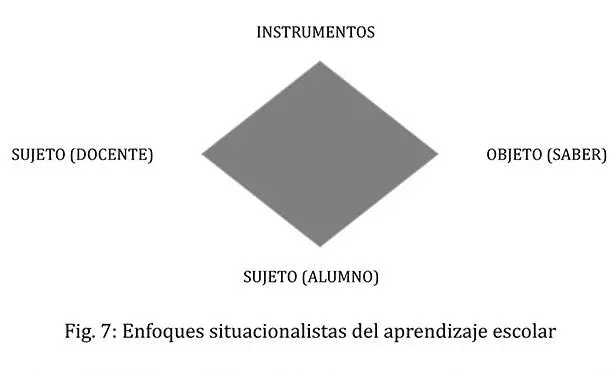

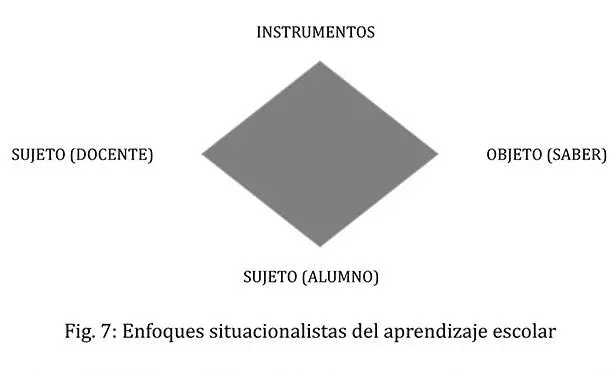

Otro tipo de dispositivos es construido en los enfoques, de clara herencia vigotskiana, en los que a la tríada se le agrega la actividad instrumental como elemento, es decir, las categorías de pensamiento o las herramientas culturales para analizar la actividad de la interacción social.

Los ejemplos citados por Wertsch (1999), casi como humoradas, dan cuenta de la necesidad de incluir los instrumentos culturales en el análisis de situaciones de aprendizaje escolar. Frente a los problemas que los estudiantes resuelven en la escuela dice: “(…) a la pregunta de quién resolvió el problema, la respuesta más adecuada sería, por ejemplo: yo y la herramienta cultural que utilicé” (p. 56).

Rogoff (1997), en la línea del enfoque sociocultural, propone la actividad como unidad de análisis. El uso de la actividad como unidad de análisis “permite reformular la relación entre el individuo y el entorno social y cultural, una relación en la que cada uno está implicado en la definición del otro. Ninguno de ellos existe separadamente” (p. 112).

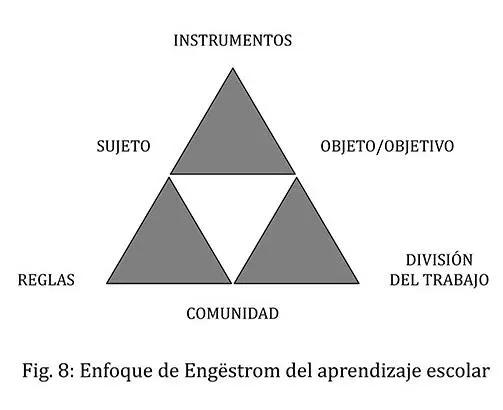

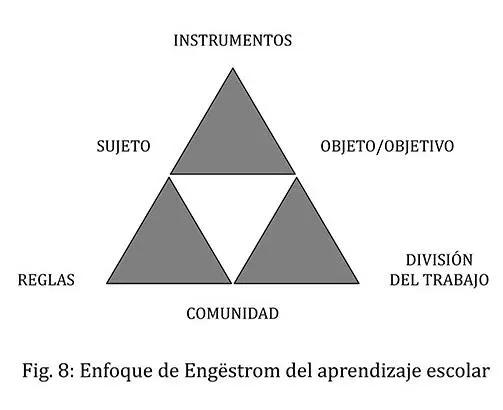

La “actividad” como unidad de análisis del aprendizaje escolar incluye nuevas dimensiones que facilitan abordar la situación del aprender en tanto práctica social. Engëstrom (1987), citado por Baquero (2002), señala que los componentes que intervienen en una actividad, cualquiera fuera ésta –también resulta aplicable entonces a la actividad escolar–, son seis: los instrumentos, el sujeto, el objeto/objetivo, las reglas, la comunidad, la división del trabajo.

Estos seis componentes, conforman un esquema móvil: según sea el objeto el resto de los elementos adquiere una significación diferente. Entonces, “cuando es este marco se habla de sujeto o de instrumento, etc. se alude a que sujeto, instrumento, etc. se constituyen como tales en virtud de la actividad que los contiene y define” (Baquero & Terigi, 1996, p. 13).

Dentro de este esquema la actividad debe ser comprendida como una actividad global regulada por motivos culturales (Baquero, 2001) en la cual puede identificarse la acción como el objetivo básico de dicha actividad que se apoya en una serie de operaciones de carácter práctico-instrumental. En este sentido, la actividad puede considerarse como propia de un tipo de práctica social.

El recorrido realizado, para concluir con el esquema de Engëstrom como modelo de análisis, permite dejar de lado ciertas perspectivas para asumir otras en la línea de los enfoques contextualistas. Desde éstas podremos obtener un marco para la interpretación del “estudiante en situación de PPS”.

4.2. El estudiante en situación de asumir prácticas de enseñanza

Desde el mito de la sana predisposición, al que ya nos referimos, se argumentaría que siendo los estudiantes de la educación superior jóvenes o adultos, podría considerárselos como sujetos universales y acabados y que, en consecuencia, podría esperarse de cada uno de ellos comportamientos más o menos iguales independientemente de la situación espacio-temporal y socio-histórica. La actividad que los contiene, es vista así como una actividad de los sujetos: estudiar/aprender para poder ejercer, a futuro, una profesión.

Sin embargo, desarrollé en el apartado anterior un enfoque que, por el contrario, considera a los estudiantes en una situación que puede definirse como tal a partir de una actividad cultural más que individual. Y entonces, desde esta perspectiva, el estudiante de la educación superior sigue siendo un sujeto escolar y no pierde por ello esa condición con todo lo que ello significa. Es alumno definido por la alumnidad 16(Fridman, 2000) y su actividad dentro de una institución educativa está regida por el tipo de lógica inherente a la actividad que en ella se lleva a cabo y por el contrato didáctico 17que define la naturaleza de esa actividad. Se es alumno dentro de un cierto contrato que regula los intercambios entre las partes que reúne, delimitando el campo y asignando derechos y deberes en un marco de referencia compartido.

La perspectiva de Chevallard permite sumar el punto de vista de pensarlo en el marco de los límites del contrato didáctico agregando así una segunda consideración a aquella que lo toma como partícipe de una actividad cultural particular inserta en una práctica social a la que puede denominarse “escolarización”.

Desde este marco de referencias planteo, entonces, algunas interpretaciones para pensar a los estudiantes en situación de estar cursando PPS que impliquen prácticas de enseñanza desde el esquema que propone Engeström. En la situación de ser practicante: ¿quiénes son los sujetos?; ¿cuáles son los instrumentos culturales mediadores?; ¿cuáles son los objetivos?; ¿cuáles son las reglas?; ¿cómo se divide el trabajo?; ¿quiénes conforman la comunidad interviniente?

Читать дальше