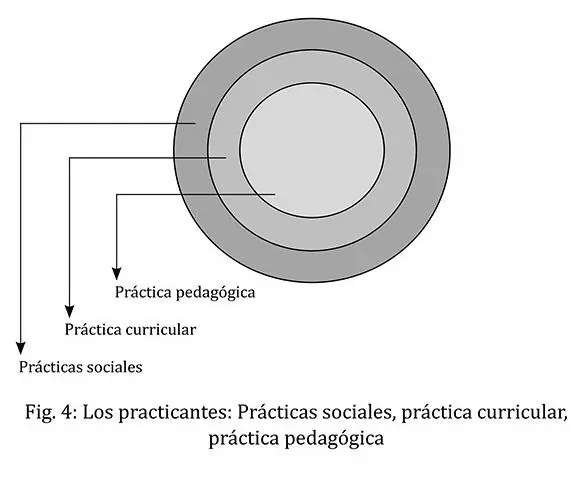

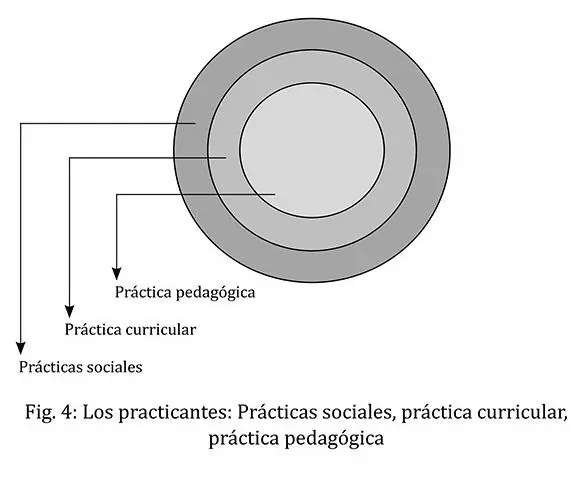

Quiero desde aquí presentar algunas características que distinguen lo igual y lo diferente al respecto de prácticas llevadas a cabo por docentes y por estudiantes.

Lo igual se desprende con cierta obviedad a partir de los desarrollos anteriores: docentes y estudiantes participan del juego en el mismo campo, y allí en cierto sentido, de las mismas prácticas sociales. Sin embargo, lo diferente es, no solo la posición en el campo que los ubica en situaciones de posesión del capital cultural evidentemente diferenciadas, sino también el tiempo que hace que se encuentran en el mismo y el tipo de práctica específica que desarrollaron históricamente en él: mientras unos tienen el saber especializado necesario para moverse en el campo, más historia personal vinculada con el mismo y más experiencia en la práctica de enseñar ese saber y en consecuencia, mayor dominio de las reglas del campo, los otros se han vinculado más recientemente con ese saber especializado, aún están en proceso de apropiación del mismo, desconocen buena parte de las reglas del campo y su vínculo se ha construido exclusivamente desde la práctica de aprender.

Pero además hay otras cuestiones que aparecen como específicas de una práctica de enseñanza llevada a cabo por un estudiante y que operan como demarcatorias de la misma. No quisiera hacer un listado enumerativo que nos aburra. Solo quiero introducir tres o cuatro notas distintivas que nos ayuden a pensar esta cuestión.

Hay algo que me parece muy fuerte y que por ello lo presentaré en primer término: la dicotomía y la contradicción de ser a la vez los dos polos de la díada institucional escolar (Etkin & Schvarstein, 1989). El atravesamiento institucional signa la asimetría que enmarca a los pares opuestos que caracterizan un determinado campo social, en el de la enseñanza, esos pares –docente y alumno– se fusionan en una misma persona para el caso de los estudiantes que cursan PPS: es aún estudiante, pero está jugando en el campo desde la posición de docente. En este contexto pienso con Chevalard (s.f.) que el contrato didáctico lo coloca en una posición indefinida y realza su posición de híbrido 13(Perrenoud, 2010).

Muy ligada a la anterior, aparece otra característica diferenciadora con relación a la falta de institucionalidad formal para asumir las tareas propias del oficio de enseñar: el estudiante no posee aún la certificación que lo habilita a realizar las actividades profesionales para las que tienen competencia los poseedores de una titulación. Y a diferencia de otro tipo de PPS como podrían ser las propias de las carreras de ingeniería, medicina, trabajo social u otra, la enseñanza es principio y fin de una práctica y se realiza, salvo en el ámbito de una cátedra universitaria, con asignación de responsabilidad individual y en soledad.

Hay otro matiz de la dimensión de lo temporal presente en el estudiante que realiza prácticas de enseñanza: la ocupación del tiempo escolar. Las PPS suponen asumir la responsabilidad de la clase en todas sus dimensiones, incluido el proceso de diseño o, desde la perspectiva en que lo denomino aquí, el del “pensar la clase”. Sin embargo, al hacerlo, hay una de las dimensiones que no se presenta como un problema serio a resolver por parte de los docentes y sí por parte de los estudiantes: cómo se va a ocupar el tiempo de la clase, y cómo se lo va a manejar, sobre todo, en términos de ajuste al tiempo disponible.

Indudablemente hay también una diferencia sustancial en torno al saber cuya manifestación se da, no en la ausencia del dominio del objeto a enseñar en el momento de la transmisión, sino más bien en aquellos momentos que aparecen como fuera del control anticipatorio, sobre todo, ante las posibles preguntas de los otros estudiantes.

Finalmente creo que hay otra característica distintiva en las prácticas de unos y otros: la ausencia de la dimensión evaluativa en el binomio enseñanza-acreditación. Los estudiantes difícilmente participen de la evaluación final de los alumnos con quienes practican porque ellos mismos ya estarán inmersos en sus propios exámenes como estudiantes de la carrera universitaria. Esta ausencia los desentiende de una tensión que manifiestan habitualmente los docentes: el poco tiempo de clases para “dar” todo el programa y poder evaluar a los alumnos al respecto de “todo” lo que necesitan saber de la unidad curricular 14. En este caso, a diferencia de lo indicado anteriormente, la tensión más que estar presente ni siquiera aparece como preocupación.

El “híbrido” de Perrenoud, enseña dentro de una situación de aprendizaje. Por ello considero necesario, para finalizar este capítulo, desarrollar un marco interpretativo para las prácticas de aprender a enseñar.

4. Las prácticas de aprendizaje

Inevitablemente vos

En el horizonte del suburbio,

entre casas bajas y colectivos,

entre plátanos y calles adoquinadas

aparecés vos.

Entre nubarrones de siesta,

entre la modorra y la pesadez de párpados,

entre el mediodía y la tarde que se muere

estás vos.

En lo cotidiano, en el momento propicio,

entre el diario y el café,

entre los libros y los CD,

hurgando trastos viejos, descolgando tristezas,

estás, persistente; sos, tenazmente, sos.

Más cerca, más pronta, más inmediata,

en la espera de lo que se viene,

en cada cosa nueva que se presenta,

caminando el viento, destapando baches,

ahí, hasta donde menos te parezca,

estás, inevitablemente, vos.

Jorge Steiman

Tomo la noción de aprendizaje situado desde el enfoque contextualista entendiendo que desde allí puede comprenderse el vínculo entre prácticas de aprender y práctica social: “(…) una concepción del aprendizaje como un aspecto de la actividad cultural e históricamente situada (…) se concentraría en las maneras en que las personas participan de prácticas sociales” (Lave, 2001).

Este posicionamiento en torno al aprendizaje escolar resuelve por el lado de la cultura la tensión de los dos polos clásicos al respecto, ya que el aprendizaje escolar puede ser visto como un proceso con base en el sujeto o la cultura. O, en otras palabras, a la hora de pensar si para analizar el aprender hay que situarse en la piel de los sujetos o en la piel de la cultura, afirmaríamos que es la cultura quien se apropia del sujeto en tanto lo subjetiva y culturaliza (Baquero, 1998b).

El enfoque contextualista, desplaza la naturaleza de las explicaciones acerca del aprendizaje escolar de su centración en el individuo como unidad de análisis a las situaciones. La posibilidad de que alguien pueda aprender, puede entenderse como una propiedad de las situaciones más que de los sujetos a título sólo individual. La situación no es el decorado en una práctica de aprendizaje sino que es la que lo explica, aunque sus efectos, puedan constatarse en los sujetos (Baquero, 2002) 15.

Y así como presentamos a la enseñanza como un tipo de práctica social, en la misma línea entiendo que es posible asumir también la consideración del aprendizaje: los enfoques contextualistas posibilitan un análisis del mismo en tanto práctica asentada sobre los habitus, configurada desde un campo y alineada en función de los jugadores intervinientes en una lucha definida a partir del bien que está en juego: el capital cultural.

Delineado el enfoque, es necesario ubicar también la mirada del análisis en torno al sujeto que participa de esa práctica social que es el aprendizaje, mirada que lo concibe como un sujeto en situación de escolarización.

Читать дальше