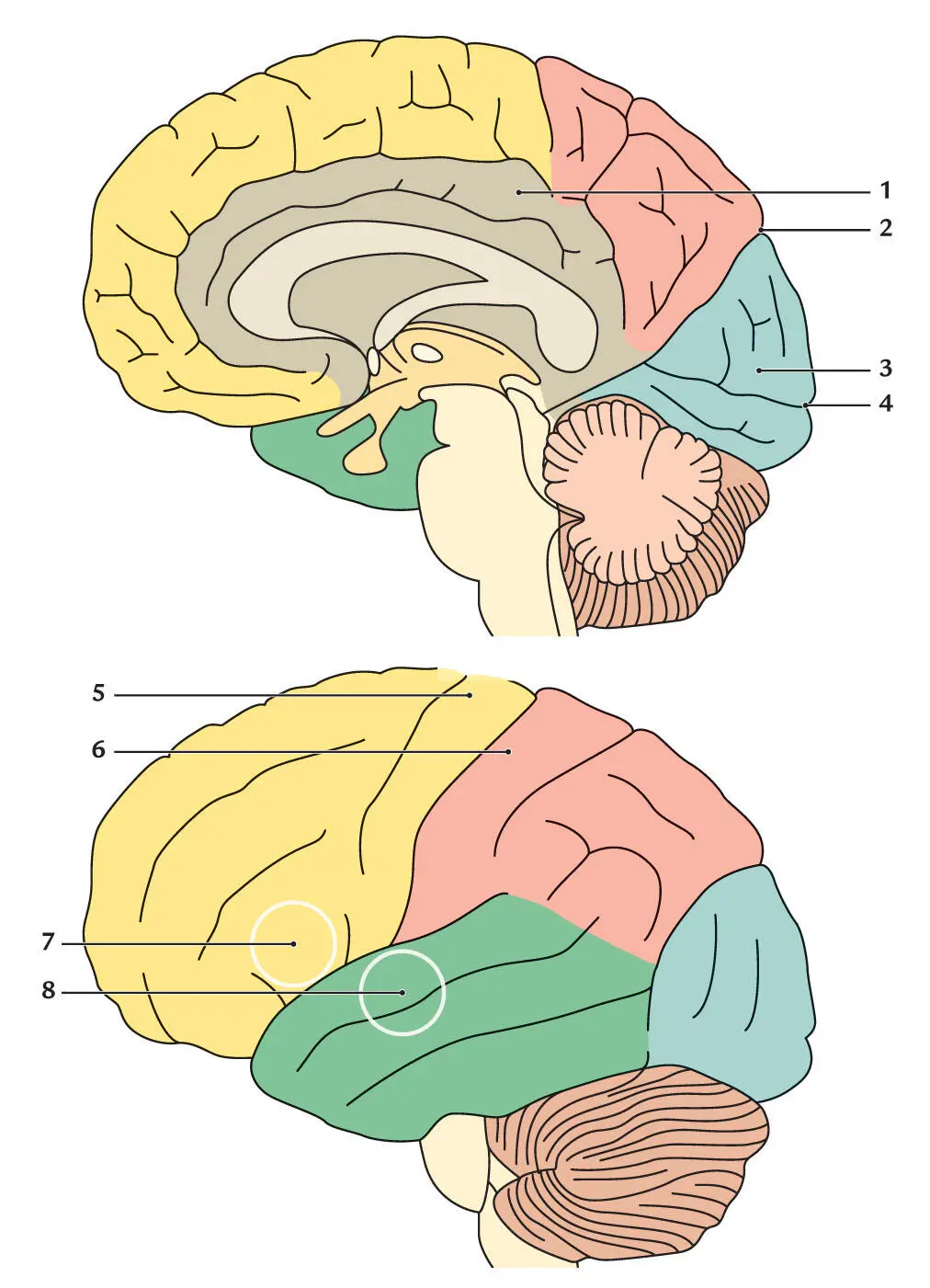

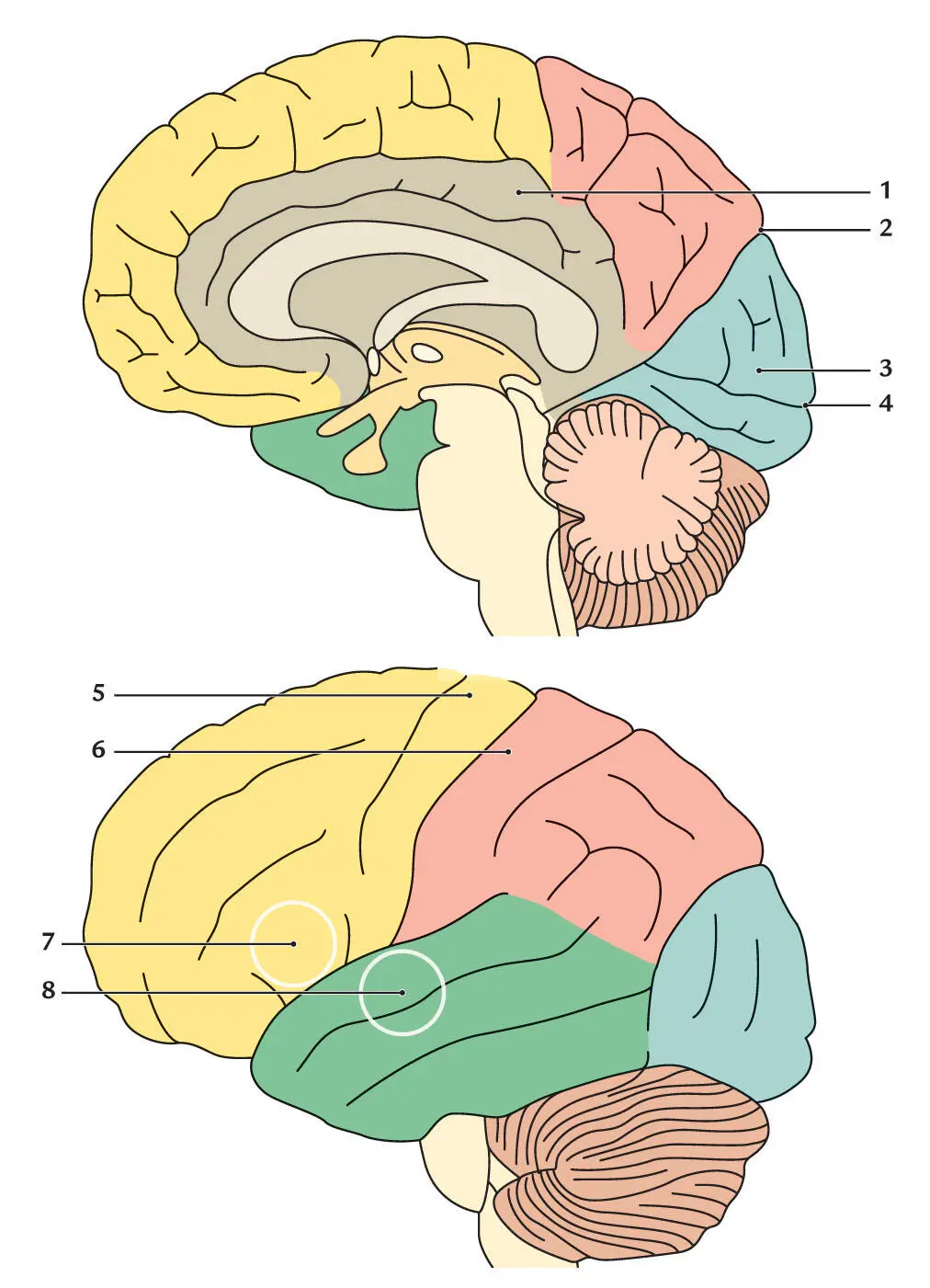

Abb. 2.8

Diencephalon, mediale Ansicht

1Corpus callosum

2Fornix

3Adhaesio interthalamica

4Corpus pienale; Epiphyse

5Habenulae

6Lamina terminalis (eingerissen)

7Lage von Eminentia mediana und Tuber cinerum

8Infundibulum

9Lage der Hypophyse im intakten Präparat

* Commisura anterior

Nach hinten wird der Raum des dritten Ventrikels von der Epiphyse(Zirbeldrüse, Corpus pineale), die dem Diencephalon zugerechnet wird, begrenzt. Es handelt sich um eine Drüse, die Melatonin ausschüttet. Über die Epiphyse wird unter anderem die „innere Uhr“ gesteuert, also der zirkadiane Rhythmus. Sie ist dafür verantwortlich, dass wir entweder Langschläfer sind oder aber zu den Frühaufstehern gehören. Der Boden des dritten Ventrikels wird nach vorne hin von der Hypophyse gebildet, die mit dem Diencephalon über den Hypophysenstiel ( Infundibulum) verbunden ist. Die Hypophyse selber ist in der Abbildung 2.8 nicht zu sehen, sie reißt bei der Herausnahme des Gehirns aus der Schädelkalotte für gewöhnlich vom Infundibulum ab. Zumindest der hintere Anteil der Hypophyse, der sogenannte Hypophysenhinterlappen, der auch als Neurohypophyse bezeichnet wird, ist Teil des Diencephalons. Die Neurohypophyse sezerniert die beiden Hormone ADH und Oxytocin Das ADH(antidiuretische Hormon) besitzt antidiuretische Wirkung, indem es die Wasserrückresorption in den distalen Tubuli sowie in den Sammelrohren der Niere fördert (siehe Lehrbücher der Physiologie und der Histologie). Dadurch geht dem Körper möglichst wenig Wasser verloren. Die vasopressorische Wirkung des ADH führt zur arteriellen Vasokonstriktion und damit zu einer Blutdruckerhöhung. Oxytocinwirkt direkt am Myometrium des Uterus. Hier führt das Hormon gegen Ende der Schwangerschaft sowie unter der Geburt zur Auslösung und Anpassung der Wehentätigkeit. Nach Ende der Schwangerschaft bewirkt die Ausschüttung von Oxytocin Kontraktionen der myoepithelialen Zellen in der Brustdrüse und regt damit die Milchsekretion beim Stillen an. Darüber hinaus scheint es die emotionale Bindung der Mutter an das Kind wesentlich zu stärken. 7

Eine weitere markante Struktur, die in der medio-sagittalen Ansicht dem Diencephalon zugeordnet werden kann, ist das kleine Dach des dritten Ventrikels, der Fornix.

Der Begriff „Fornix“ stammt aus dem Lateinischen und bedeutet so viel wie „Wölbung“ bzw. „Gewölbe“. Der Fornix verläuft als mächtiger Faserzug am oberen Ende, am Dach des dritten Ventrikels. Er verbindet den Hippocampus mit dem Corpus mamillare (letzterer ist ebenfalls eine Struktur des Diencephalons, die in der gleich folgenden Basalansicht sehr gut zu sehen ist). Funktionell ist der Fornix an der Einspeicherung von Gedächtnisinhalten vom Kurzzeit- in das Langzeitgedächtnis beteiligt und spielt somit eine wichtige Rolle beim Lernen.

Nach oben und vorne wird der dritte Ventrikel vom Balken begrenzt. Der Balken gehört nicht mehr zum Diencephalon, sondern ist bereits ein Teil des Telencephalons. Wir haben ihn schon als prominentes Axonbündel kennengelernt, welches beide Hemisphären miteinander verbindet. Der dritte Ventrikel besitzt natürlich auch eine laterale Begrenzung. Diese wird von einer Struktur gebildet, die sich etwas gegen den dritten Ventrikel vorwölbt, dem sogenannten Thalamus. In Abb. 2.8sehen wir vom Thalamus vor allem die sogenannte Adhaesio interthalamica. Hierbei handelt es sich um eine Art Überbrückung beider Thalami, die durch das Lumen des dritten Ventrikels zieht. In vielen Lehrbüchern wird der Thalamus als das „Tor des Bewusstseins“ bezeichnet. In der Tat werden so gut wie alle sensiblen Informationen noch einmal im Thalamus verschaltet, bevor Sie an entsprechende kortikale Gebiete weitergeleitet werden. Es handelt sich hierbei jedoch nicht um eine simple Weiterleitung von sensorischen und sensiblen Impulsen. Vielmehr entscheidet der Thalamus darüber, welche Informationen weitergeleitet und welche unterdrückt und uns somit nicht bewusst werden. Spannend aber ungeklärt bleibt die Frage, inwiefern bei Menschen mit besonderen Fähigkeiten (etwa Menschen mit photographischem Gedächtnis) der Thalamus gezielt gewisse Sinnesinformationen vermehrt an den Kortex weiterleitet. Wie wir noch sehen werden, leiten sich viele Teile des Diencephalons namentlich vom Thalamus ab, wie etwa Hypothalamus, Subthalamus, oder Epithalamus. Die Zirbeldrüse als einen Teil des Epithalamus haben wir bereits kennengelernt. Ebenso haben wir bereits einen Teil des Hypothalamusangesprochen, nämlich die Neurohypophyse. Funktionell handelt es sich beim Hypothalamus um einen Teil des Zwischenhirns, der als oberstes Regulationszentrum für alle vegetativen und endokrinen Vorgänge verantwortlich ist. Er steuert u. a. Kreislauf, Körpertemperatur, Sexualverhalten, Flüssigkeits- sowie Nahrungsaufnahme und macht demnach viel mehr als bloße ADH- und Oxytocin-Szernierung. Dazu aber später mehr.

Topographische Orientierung

Die Lage des Thalamus ist eigentlich recht einfach zu verstehen. In Abb. 2.8blicken Sie in den rechten Teil des dritten Ventrikels hinein. Die seitliche Wand des dritten Ventrikels wird im Wesentlichen vom Thalamus gebildet. Sie blicken demnach auf die mediale Wand des rechten Thalamus. Vergleichen Sie hierzu auch Abb. 2.1. Suchen Sie dort den Thalamus als auch den dritten Ventrikel und verdeutlichen Sie sich deren Lage zueinander.

Telencephalon – das Großhirn

Dem Diencephalon schließt sich schlussendlich das obere Ende des Zentralnervensystems an, das Großhirn (Cerebrum) oder Endhirn (Telencephalon). Alle Anteile des Gehirns in Abbildung 2.6 oberhalb des Diencephalons werden also dem Telencephalon zugerechnet. Diesen „Endteil“ des Zentralnervensystems haben wir bereits in der apikalen Ansicht als zerklüftete Landschaft mit Erhebungen ( Gyri) und Einsenkungen ( Sulci) kennengelernt. Beim Großhirn handelt es sich zweifelsohne um den spannendsten Teil des Zentralnervensystems und noch immer sind nicht all seine Funktionen, vor allem beim Menschen, vollständig geklärt. Es ist verantwortlich für viele Denk- und Handlungsprozesse, die den Menschen von anderen Lebewesen unterscheidet. Das Großhirn ist durch den bereits erwähnten Interhemisphärenspalt (Fissura longitudinalis cerebri) in zwei Halbkugeln (Hemisphären) getrennt. Die Hemisphären können nach ihrer Lage in der knöchernen Schädelkalotte nochmals in je vier Lappen gegliedert werden ( Abb. 2.9).

Da nicht alle Lappen des Großhirns in der medio-sagittalen Ansicht gut zu erkennen sind, ist in Abb. 2.9zusätzlich noch eine schematische Ansicht von lateral gezeigt. Vorne liegt der Frontallappen ( Lobus frontalis; gelb), dem sich von hinten der Parietallappen ( Lobus parietalis; rot) anlagert. Gegenüber dem Frontallappen befindet sich der Okzipitallappen ( Lobus occipitalis; blau). In der medio-sagittalen Sicht ist ein weiterer Lappen, der Temporallappen ( Lobus temporalis; grün) nur teilweise zu sehen, er soll aber hier schon einmal erwähnt werden. Gleich oberhalb des Corpus callosum befindet sich der sogenannte Gyrus cinguli(Gürtelwindung; grau in Abb. 2.9) der von manchen Autoren als eigenständiger Lappen geführt wird. Er beeinflusst die Aufmerksamkeit und Konzentration, verarbeitet Schmerzen und reguliert Affekte. Ist er geschädigt, mangelt es den Patienten unter anderem an Antrieb: Sie erscheinen emotional abgestumpft und bewegen sich wenig.

Abb. 2.9

Die vier Lappen des Großhirns in medio-sagittaler und lateraler Ansicht

Читать дальше