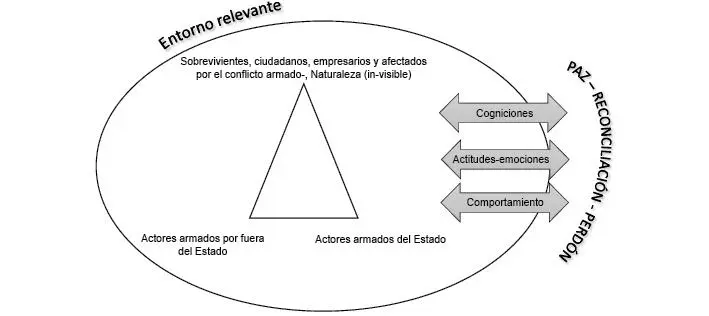

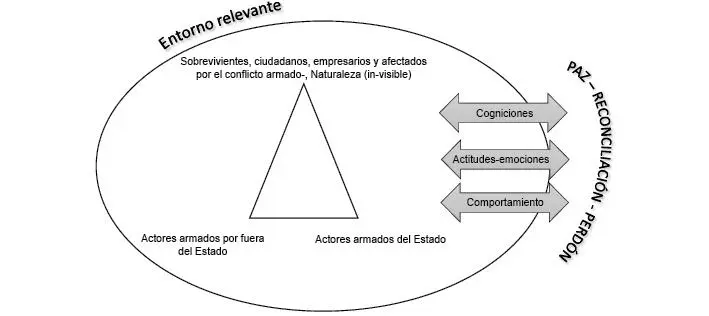

Por lo anterior, el éxito que se pueda alcanzar con la terminación del conflicto armado dependerá de la participación de las partes (grupos armados, empresarios, ciudadanía y Estado) y la comprensión de este. Por otra parte, es de resaltar que una de las principales víctimas sin voz ni participación en los procesos de paz ha sido la ecología (relación hombre-naturaleza).

Figura 1. Triangulación de actores

Fuente: elaboración propia.

Ahora bien, para el caso colombiano se ha vivenciado un conflicto armado de grandes magnitudes:

La guerra política en los últimos 50 años fue fruto de un acumulado histórico de conflictos sociales y políticos que podríamos agrupar en tres categorías: los no reconocidos y no asumidos: Situaciones culturales, étnicas, de género y diversidad; los reconocidos y no resueltos: la problemática socioeconómica, como la tenencia de tierra y los problemas del campesinado, los pliegos del sector obrero, lo educativo, el empleo, la salud y la vivienda de las mayorías; y los “resueltos” de forma dictatorial: los acuerdos bipartidistas, que solucionó parcialmente la disputa entre grupos hegemónicos de derecha por el mantenimiento del gobierno de régimen presidencialista y el desmonte del estado bienestar. (García, 1977, citado en Villa-Holguín y Insuasty-Rodríguez, 2014, p. 429)

La literatura construida por parte de académicos y con base en las voces de los principales actores que han sido invisibilizados, evidencia ciertos desacuerdos en lo relacionado a la historicidad del conflicto armado en Colombia. No obstante, existe un punto de encuentro en su origen: lo agrario y la tierra (El Heraldo, 18 de febrero del 2015). Lo expuesto se ratifica al plantearse como primer punto de la agenda de negociación entre los negociadores de las farc y el equipo del Gobierno una reforma rural integral.

Los desencuentros temporales en la historicidad de la violencia sociopolítica y su materialización a través del conflicto armado en Colombia se plasman en el informe entregado por parte de la comisión de memoria histórica del conflicto y sus víctimas:

No hay un acuerdo generalizado sobre el periodo exacto del inicio del actual conflicto armado, sin embargo existen tres posturas a tener en cuenta.

La primera dice que la “protogénesis” del conflicto es el periodo entre 1929/30 y 1957/1958, debido a que según Sergio de Zubiría “se deciden aspectos centrales de nuestra historia”.

Otros comisionados como Darío Fajardo, Javier Giraldo y Julio Estrada coinciden en afirmar que en la década del veinte se dieron los primeros enfrentamientos violentos a raíz de la lucha por la tierra, la cual constituye el problema fundamental del conflicto. “En los procesos acaecidos a partir de la década de 1920 se encuentran los orígenes del actual conflicto social y armado”, plantea Estrada.

Una segunda visión coloca el inicio del conflicto a finales del Frente Nacional e incluso a principios de la década del ochenta con el auge del narcotráfico, como plantea Jorge Giraldo. Esta postura sostiene que el periodo de La Violencia (1948-58) respondía a causales distintas al actual conflicto armado, y que las guerrillas si bien reciben una herencia sustancial de La Violencia partidista, el conflicto surgido posterior al Frente Nacional, según Francisco Gutiérrez Sanín, es distinto “en sus protagonistas, principales motivos y lógicas subyacentes”. Gustavo Duncan y Vicente Torrijos también comparten esta interpretación.

La tercera postura la comparten comisionados como el historiador francés Daniel Pécaut y el sociólogo Alfredo Molano, esta coloca el inicio del conflicto en el periodo de La Violencia, es más, este último inicia su informe diciendo: “El conflicto armado comienza con la Violencia”. (El Heraldo, 18 de febrero de 2015, párr. 6-10)

Ahora bien, lo que sí está claro es que los marcos de literatura que han sido construidos de acuerdo con los resultados de investigación (por ejemplo Bannon y Collier, 2003; Bebbington, 2009; Centro de Investigación y Educación Popular [Cinep], 2012; Centro de Justicia y Paz [Cepaz], 21 de septiembre de 2018), hechos por parte de diversas áreas de conocimiento, permiten concluir que los conflictos sociales y ambientales representan una arista del conflicto armado en Colombia, y que se encuentran relacionados entre sí: tienen un nivel de influencia en lo relacionado con el origen del conflicto, aunque poseen independencia. Por ejemplo, las problemáticas generadas por la extracción minera constituyen un conflicto ambiental que tiene efectos en el escenario social (contaminación de aguas por sustancias químicas, conformación de grupos armados por el control, entre otros efectos psicosociales).

Siguiendo con lo expuesto, Echave et al. (2007) indican que las reformas legales planteadas tanto en Perú1 como en el mundo no han detenido los múltiples problemas sociales generados por la actividad minera2. Estos autores manifiestan que los problemas ambientales producen dificultades de gobernabilidad, por ende, los efectos sociales al igual que económicos afectan la calidad de vida y el desarrollo de las comunidades.

Por su parte, Rengifo-Rengifo (2012) manifiesta que el origen de los diversos conflictos en Colombia se debe a una ineficiente planificación del territorio:

La evolución de la planificación en Colombia al aplicarse de manera ineficiente determinó que en un inicio el crecimiento para el país no era lo que se esperaba ya que las diversas regiones no prosperaban y estaban sumidas en atraso debido a una lenta incorporación del ejercicio de planificación, que potencializara las propuestas económicas orientadas a acelerar el crecimiento urbano, reducir la población agrícola para alterar los bajos precios de sus productos, expedir una reforma agraria estructural y acelerar la industrialización. (p. 3)

Adicionalmente, este mismo autor indica que la planificación debe involucrar a todos los actores, dado que es un proceso sociopolítico que tiene como fin la identificación y el abordaje de diversas problemáticas en el territorio con miras a generar desarrollo y bienestar. Por lo anterior, el proceso de planificación busca establecer consensos (metas de bienestar) para la construcción del futuro basado en la realidad del presente.

El planteamiento descrito por Rengifo-Rengifo en el 2012 cobra relevancia en la actualidad y es uno de los factores que permite comprender la base del conflicto armado en Colombia: en la medida en que el Estado no toma medidas correctivas en las formas de usos del suelo, ocurre

una explotación excesiva tanto de recursos naturales como los de producción; lo cual ha generado en el transcurso del tiempo alteraciones y colapsos ambientales. Por ello es prioritario reflexionar y tomar medidas aplicando nuevos procesos de planificación para los municipios. (Rengifo-Rengifo, 2012, p. 7)

Por otro lado, Galindo, Restrepo y Sánchez (2009) manifiestan que la fuente del conflicto armado en Colombia son las instituciones del Estado. El planteamiento se sustenta en la siguiente premisa:

[…] Los conflictos están mediados por la presencia de las instituciones del Estado, el grado de prestación de bienes públicos y el marco institucional que regula dicha prestación (centralizado, descentralizado, participativo, etc.) De hecho, una sociedad con instituciones fuertes es capaz de resolver los conflictos de distribución de manera más fácil. (Galindo, Restrepo y Sánchez, 2009, p. 322)

Lo expuesto indica el riesgo que se plantea al intentar encasillar en una dimensión el conflicto armado, dado que su comprensión y explicación dependerá de la perspectiva ideopolítica y del momento histórico que atraviese el país —y los intereses de poder que gobiernen—. En este sentido, Trejos-Rosero (2013) manifiesta:

Читать дальше