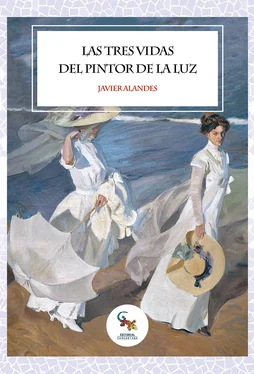

Las tres vidas

del pintor de la luz

Javier alandes garcía

No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni su almacenamiento en un sistema informático, ni su transmisión por cualquier procedimiento o medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por registro o por otros medios, sin permiso previo y por escrito de los titulares del copyright.

«Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra».

Las tres vidas del pintor de la luz

© Del texto: Javier Alandes García

© De esta edición: Editorial Sargantana, 2019

Imagen de portada cedida por el Museo Sorolla

Joaquín Sorolla Bastida

Paseo a orillas del mar, 1909

Óleo sobre lienzo

Fundación Museo Sorolla, n.º inv. 00834

Email: info@editorialsargantana.com

www.editorialsargantana.com

Primera edición: Septiembre, 2019

Segunda edición: Diciembre, 2019

Impreso en España

Los papeles que usamos son ecológicos, libres de cloro y proceden de bosques gestionados de manera eficiente

ISBN: 978-84-17731-23-6

Depósito legal: V-1954-2019

A ti, que eres mi luz.

A ellos, que debemos ser la suya.

PRÓLOGO

Valencia, marzo de 2017

Mi abuelo siempre quiso tener un Sorolla y, ahora que había muerto, me lamentaba de no haberle preguntado nunca por qué. No era del todo cierto; sí le había preguntado en alguna ocasión, pero no con la suficiente insistencia como para ser digno de conocer la historia. Jamás había mostrado un sincero interés como para que mi abuelo me la contara. «¿Quién no querría tener un Sorolla?», era su respuesta. Vaguedades a las que yo no daba importancia y me conformaba con ellas.

El Sorolla de mi abuelo no era una pintura. Era un dibujo a carboncillo en una lámina de ochenta por cuarenta. En un marco rústico, quizá un poco pretencioso para tratarse de un dibujo, ocupaba la pared principal del recibidor de la casa. Nunca habíamos entendido que estuviera en ese lugar tan destacado, hasta mi abuela decía que no era bonito. Sí lo era, solo que no transmitía alegría. No era una imagen agradable para ser lo primero que ves cuando entras a una casa.

El dibujo era de un anciano completamente desnudo, sentado en lo que parecía un bloque de piedra tallado. Las piernas ligeramente giradas hacia su derecha y el rostro de frente al observador, con los ojos caídos hacia el suelo. Sujetaba un bastón de pie sobre el bloque de piedra con la mano izquierda, y el puño del bastón descansaba sobre su sien. El cabello ralo, la flacidez de su piel, la barba espesa y la pose mostraban a un hombre que caminaba hacia el final de su vida y se presentaba derrotado. La perfección de los trazos y los sentimientos que despertaba lo hacían bonito, pero no era cómodo a la vista.

En la parte inferior derecha se presentaba la firma, J. Sorolla, y los bordes del papel estaban roídos y desgastados en algunos puntos. En el marco, una pequeña placa metálica rezaba: «Sorolla, época académica».

En ese momento me daba cuenta de que había sido un privilegiado por disfrutar de mi abuelo durante tanto tiempo. Poca gente lo tiene hasta los cuarenta y dos años. Ahora que ya no estaba y la familia íbamos a su casa a ordenar papeles, limpiar y prepararla para una posible venta, acabábamos viendo álbumes de fotos antiguas, libros y figuras de cerámica, preguntándonos cuál sería la historia que guardaría cada uno de aquellos objetos. Historias que se habían perdido y ya no conoceríamos.

Sin saber su historia, mi abuelo se la había llevado a la tumba, el Sorolla nos tenía preparada una inesperada y desagradable sorpresa. El día que yo observaba el carboncillo con más detenimiento que nunca, estábamos en casa de mi abuelo porque un tasador de arte había hecho un estudio del dibujo y nos iba a dar una valoración. En términos materiales, el Sorolla era, quizás, lo más valioso que nos había dejado y si decidíamos venderlo, el dinero sería muy bien recibido. Pero esa valoración había dado como resultado algo que jamás imaginábamos, que hacía replantearnos no solo lo que habíamos heredado, sino toda la vida de mi abuelo, al menos en mi caso. Un hombre íntegro y recto que tenía por bandera no doblarse ante nadie y haber sido intachable. Si era todo un engaño, ¿había participado mi abuelo de él o era una víctima más?

Después de ese mazazo, traté de limar mi desconcierto estudiando el Sorolla como si fuera la primera vez que estaba ante él. Y en cierto modo, así era; durante cuarenta y dos años lo había visto, pero no lo había mirado. Nunca me había parado realmente a observar todos sus detalles.

Todo aquello me hacía tener la sensación de que algo nos dejábamos, algo que mi abuelo jamás nos había contado. Si era cierto todo lo que aquel informe decía, y parecía que sí, alguna buena razón tuvo que tener mi abuelo para que aquel carboncillo luciera en su elegante recibidor.

Y sentí el profundo arrepentimiento de haber dejado que esa historia se perdiera, de no sentarme a su lado un día y haberle dicho:

—Abuelo, cuéntame la historia del Sorolla.

Javier Alandes

Primera Parte

1

Valencia, junio de 1974

Siempre había querido un Sorolla en su salón y, mientras lo estaba colgando, siguió toda la liturgia que había imaginado durante años. Había dejado durante todo ese tiempo una de las paredes vacía, de manera deliberada. María Luisa, su esposa, aceptando su sueño de que algún día tendría un Sorolla, le decía que, mientras tanto, colgara otro cuadro o algunas fotografías de sus hijos. Pero él se negaba. Augusto García era de esos hombres que no olvidaba sus promesas, y la pared desnuda le recordaba a diario lo que allí faltaba. Nunca había tenido prisa, sabía que llegaría en el momento adecuado y no le importaba el tiempo que tuviera que pasar. Los años que habían pasado.

Volvió a medir para hallar el punto exacto donde quería colocarlo. Señaló el punto con un lápiz, perforó con el taladro e introdujo el taco. A continuación, fue enroscando el clavo que debía sujetar el marco y, finalmente, hizo coincidir la alcayata con el clavo. Lo acompañó con sus manos de una manera suave, como temiendo que el cuadro fuera a caerse. Puso un nivel sobre el marco y lo ajustó en la pared hasta que la burbuja alcanzó el centro exacto. Todo con la mayor delicadeza, como si estuviera haciendo un trabajo de orfebrería.

Bajó de la pequeña escalera y se retiró unos metros hacia atrás para comprobar si estaba centrado. Sonrió a su mujer con la satisfacción de un objetivo cumplido.

—Cariño, ¿te gusta?

—Augusto… estoy muy contenta de que hayas conseguido tu Sorolla, pero… ¿tenía que ser uno tan triste?, ¿un anciano desnudo?

Con una carcajada, le dio un abrazo y la apretó con fuerza.

—Es que los alegres los tiene el Museo Sorolla.

No era un cuadro, era un dibujo a carboncillo. No llegaba al metro de alto ni al medio metro de ancho, pero el marco le daba una singularidad, una envergadura que el dibujo por sí mismo no alcanzaba. Un anciano desnudo, sentado sobre un bloque de piedra tallado. Derrotado y cabizbajo, sostenía un bastón con la mano izquierda, apoyando el puño en su sien. Abajo, a la derecha, figuraba la firma: J. Sorolla.

Читать дальше