Una noche de finales de ese verano, al llegar a casa, mi padre me dijo que a la tarde siguiente tenía que acompañarle. Solo me contó que iba a conocer a un viejo amigo suyo, y que iba a ser algo que tenía que guardar en la memoria para siempre.

—Y una cosa importante, Francisco —dijo mi padre—. No hables a menos que mi amigo te pregunte.

Me acosté intrigado y sorprendido por ese secreto que mi padre tenía guardado. Hombre de pocos amigos como él era, me extrañó que quisiera llevarme a mí a conocer a uno de ellos.

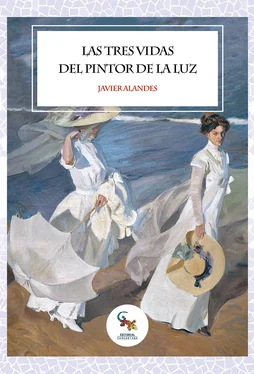

Al día siguiente, a la hora de comer, mi padre aún no había llegado a casa. Cuando lo hizo, pasadas las cuatro, iba cargado de paquetes y cajas, envueltos en papel de estraza, anudados con cuerda fina. Comió algo rápido que mi madre le preparó y nos fuimos a buscar el tranvía. Lo cogimos en dirección a la playa y bajamos en la última parada y, desde allí, seguimos caminando en dirección a la arena. Vimos que en el acceso se arremolinaba un pequeño grupo de personas, mirando hacia el mar. Las dejamos atrás y continuamos caminando por la arena. A lo lejos veía cómo, en la orilla, dos mujeres vestían completamente de blanco, con ropas demasiado largas para aquella época, y un hombre de espesa barba les daba instrucciones. A medida que nos acercábamos, veía cómo el hombre hablaba a las mujeres sobre la posición de su sombrero, la ubicación de una pequeña sombrilla que llevaba una de ellas o su forma de caminar. Junto a ellos, un fotógrafo trataba de equilibrar el trípode de su cámara en la arena junto con un joven ayudante. Toda la gente que estaba en la entrada de la arena también miraba la escena, pero era como si no se atrevieran a acercarse.

Mientras caminábamos hacia ellos cargados con los paquetes, nuestras sombras se hacían más alargadas por el sol que ya bajaba a nuestra espalda. Hasta que las sombras alcanzaron al hombre que daba instrucciones.

—¡Las sombras, por Dios! —dijo el hombre en tono de enfado, pero sin dejar de mirar a las dos damas.

—Maestro, las seis —dijo mi padre en voz baja, temiendo molestar al hombre de la barba. Este llevaba sombrero de verano, una camisa blanca por fuera del pantalón y los camales arremangados para que el agua no los mojara. Se giró, miró a mi padre y esbozó una sonrisa.

—¡Joselito! Siempre puntual. El tiempo es un recurso escaso, y solo se puede confiar en quien lo respeta —sonrió el hombre de la barba—. Descarga y dame un abrazo. — Mi padre y aquel hombre se dieron unas sonoras palmadas en la espalda.

—¿A quién traes contigo? —dijo mirándome.

—Maestro, es mi hijo. Espero que no le moleste que haya venido conmigo —respondió mi padre con respeto, pero con confianza.

—Si es hijo tuyo, seguro que tiene tus cualidades. ¿Cómo te llamas? —Me ofreció una mano poderosa.

—Francisco, señor –—le respondí estrechándosela lo más fuerte que pude.

—Yo soy Joaquín Sorolla, y estáis aquí porque necesito vuestra ayuda; así que, aprovechemos el tiempo antes de que anochezca. ¡Antonio! —dijo Sorolla dirigiéndose al fotógrafo—. Mire quién ha venido.

—Dios santo… Este hombre necesita un ejército a su servicio para poder pintar —dijo el fotógrafo riendo, y se acercó a mi padre para estrechar su mano. Mi padre me explicó que don Antonio, el fotógrafo, era el suegro de Sorolla. Me contó que era un fotógrafo con mucha fama en Valencia y que Sorolla le había ayudado en su estudio desde bien joven. Allí fue donde doña Clotilde y el maestro se conocieron, y don Antonio nunca se opuso a esa relación.

—¿Tenéis prisa, Joselito? —preguntó Sorolla.

—José, maestro… Ya no soy un niño, voy a cumplir cuarenta. Y no, no tenemos prisa. Hasta el último tranvía somos todo suyos —sonrió mi padre.

—A ver… papá —dijo Augusto poniéndose en pie—. ¿Me estás diciendo que conociste a Sorolla y que tú estabas delante cuando pintó este cuadro?

—Bueno, no exactamente cuando se pintó —sonrió Francisco—. Solo cuando hizo un boceto y las pruebas de color. Un cuadro no se pinta en una tarde, tonto. Le llevamos materiales que Sorolla había pedido el día anterior. Mi padre recibió una nota en San Carlos con una relación de enseres para el maestro. La verdad es que aquellos paquetes los podría haber llevado mi padre solo, pero luego me dijo que quería que le acompañara. Y tenía razón, fue un momento que jamás he olvidado.

Mi padre y yo nos sentamos a unos metros de Sorolla mientras este seguía dando instrucciones a las dos damas y comenzamos a abrir los paquetes. Las dos mujeres parecían aburridas, e incluso la de más edad protestaba por la cantidad de instrucciones que recibían del pintor.

—Joselito… José —se corrigió Sorolla—, prepara un lienzo pequeño y mezcla de blancos, azules y crema en una paleta.

Con resolución, mi padre montó un caballete y desembaló un lienzo de unos cuarenta centímetros de lado. Me pidió que fuera abriendo los tubos de óleo que me indicó y vertiera una pequeña cantidad en la paleta.

—¿Quiénes son las damas, padre? —le pregunté.

—Son doña Clotilde, la esposa del maestro, y María, su hija —respondió mi padre sin mirarme.

—¿Las va a pintar ahora?

—Ahora hará los esbozos y las pruebas de color —dijo mi padre—. Ya tendrá tiempo de trabajar en el lienzo que esta pintura merezca.

—¿Y por qué van abrigadas con este calor?

—No lo sé, Francisco, ni me importa, el maestro sabrá. Nosotros somos unos privilegiados solo por estar aquí, tan cerca de su trabajo. Anda, llévale el caballete, el lienzo, y yo acabo de preparar la paleta.

Cogí el material, me acerqué a Sorolla y planté el caballete junto a él. Dejé el lienzo sobre el caballete y miré la escena. Las dos mujeres iban y venían por la orilla, en un recorrido de apenas diez metros. Sorolla les daba indicaciones sobre la manera en la que sujetar la sombrilla, la posición de sus cabezas o la forma de mover sus manos. Y ambas parecían cansadas y aburridas por no conseguir lo que el maestro deseaba.

—Maestro… ¿por qué las damas van de largo con el calor que hace? —yo mismo me sorprendí por hacer aquella pregunta.

—¡Francisco, no seas insolente! —oí gritar a mi padre—. Perdone, maestro, no volverá a ocurrir.

—Joselito, este chico va a ser más espabilado que tú —dijo Sorolla con una carcajada—. Muchacho, quien no pregunta, nunca sabe. Y, a veces, es preferible pedir perdón a pedir permiso —dijo poniendo una mano en mi hombro—. ¿Qué te parece, Clota?, ¿se lo contamos? —Pero fue María quien se adelantó.

—Una de las geniales ideas de mi padre —dijo con gesto de cansancio—. Nos quiere paseando por la orilla de la playa de Biarritz… pero en Valencia. Por eso necesita que vayamos vestidas como iríamos en el norte.

—Y por eso necesito esta luz, muchacho, la luz de la tarde. Una luz más apagada, para que parezca la que hay en el momento de mayor esplendor del verano del norte. Aprecia lo que tenemos, muchacho, no olvides nunca que vives en el lugar más luminoso del mundo. —Y dejó de mirarme para ponerse a trabajar en el lienzo que le había llevado.

Augusto estaba en silencio tratando de procesar aquella historia. Allí estaba sentado, en la sala, contemplando uno de los cuadros más famosos del pintor. Y su padre le estaba contando que pudo conocer al maestro y que le ayudó en aquel cuadro. Que vio cómo tomaba forma, que presenció la escena que le dio vida.

—No olvides que vives en el lugar más luminoso del mundo —repitió Francisco—. No lo olvides, Augusto.

—¿Qué me quieres decir con eso?

—A partir de ahora vas a trabajar de forma más intensa en la empresa. Esta tarde, en la conferencia de Salvador, conocerás a médicos de toda España. Y tu trabajo en los próximos años va a ser ir a visitarles en sus hospitales. Vas a tener que viajar por toda España, subir a más trenes y autobuses de los que puedas imaginar, y comer y dormir en pensiones que no se van a parecer en nada a nuestra casa. Vas a echar de menos a tu madre, y en algunos momentos querrás rendirte. Querrás rendirte cuando estés solo y no puedas dormir, cuando alguno de esos médicos rechace lo que vayas a ofrecerles, cuando tengas que pasar horas en una estación esperando que llegue tu tren. En esos momentos, recuerda que vienes del lugar más luminoso del mundo y que esa luz es la que te espera a tu vuelta. La que siempre te esperará. Pero vuelve con el trabajo cumplido y siéntete satisfecho por ello.

Читать дальше