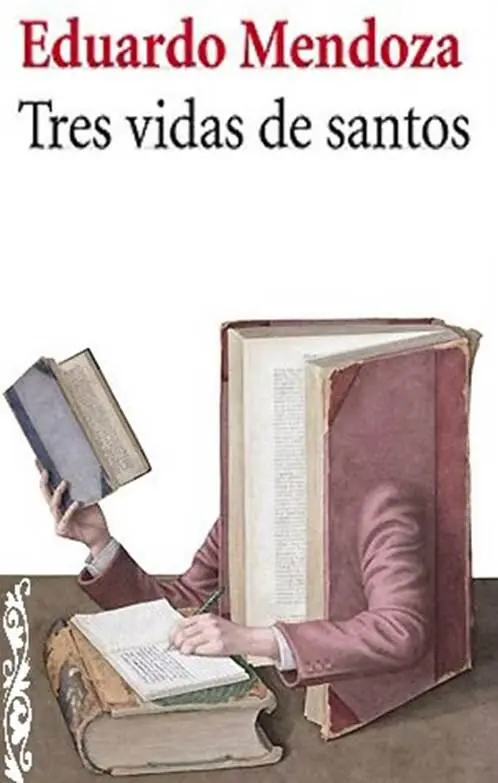

Eduardo Mendoza

Tres Vidas de Santos

Si bien los he revisado para la presente edición, los tres relatos que forman este libro fueron escritos en momentos muy distintos y muy separados en el tiempo. «La ballena» pertenece a la etapa inicial de mi carrera, si así se puede llamar; «El final de Dubslav», a una etapa intermedia; «El malentendido» es el más reciente, con lo que evito calificar de final la etapa en que ha sido escrito. Los tres relatos difieren en extensión, en estilo y, sobre todo, en el propósito que los preside. Quiero decir que cada uno gira en torno a una preocupación, a un interrogante, a una cuestión. No sé cómo llamar a eso. Si tengo la impresión de que los tres son discursivos. Fuera de este detalle, no les veo nada más en común. Tampoco creo que la variedad sea su principal defecto, sino lo contrario. Pero puesto a buscar un hilo conductor que recorra el libro de tapa a tapa, me parece que el titulo que los en global Tres vidas de santos, puede servir de referencia. No es, desde luego, un título original: existen miles de títulos análogos, unos descriptivos de su contenido, es decir, hagiográficos; otros, analíticos, y otros, como el mío, más o menos metafóricos.

Aunque no soy un hombre religioso, o precisamente porque no lo soy, siempre me han interesado las vidas de los santos y el género literario que las refiere y que, para distinguirlo de las vidas propiamente dichas, se suele llamar «vidas de santos» o, en términos científicos, hagiografía. Es una disciplina en la que concurren otras muchas: la teología, la historia, la psicología, la sociología y, de un modo complementario, la literatura y el arte. Desde todos estos ángulos se puede abordar la vida y obra de estos personajes singulares, hombres y mujeres de todas las épocas, muchos de los cuales, por añadidura, ni siquiera llegaron a existir o no hicieron nada de lo que la leyenda les atribuye, como la propia Iglesia, de cuando en cuando y de manera bastante inconsecuente, tiene a bien determinar.

Un grupo tan heterogéneo como el de los santos permite muchas clasificaciones y subdivisiones. A los efectos de este prólogo, propongo dos grandes categorías.

La primera es la de los santos que dan ejemplo con su conducta: los mártires y los anacoretas. No suelen inspirar devoción, pero son los más representados en pinturas y esculturas, porque son más dramáticos. Un ejemplo claro es san Sebastián con sus flechas: rara es la iglesia que no tenga su efigie, más raro es aún que alguien le rece.

La segunda categoría es la de los santos influyentes, los que curan enfermedades, socorren en caso de peligro y en general deshacen entuertos, algunos de muy poca trascendencia: encuentran objetos perdidos, contribuyen a que salgan bien los guisos y cosas por el estilo. Su eficacia se deriva de algún contacto fortuito con la divinidad, como san Cristóbal, que por haber ayudado al niño Jesús a vadear un riachuelo tiene a su cargo la ingente flota automovilística mundial, o por razones diversas que a menudo no guardan relación con su vida, sino con algún símbolo de su iconografía, como sucede con los patronos de oficios.

Los relatos que integran este libro hablan de unos individuos que no pertenecen a ninguna de las dos categorías anteriores. En rigor, no son santos o lo son en una tercera categoría que la Iglesia no reconoce e incluso condena. Son santos en la medida en que consagran su vida a una lucha agónica entre lo humano y lo divino. Dicho de otro modo: su vida trasciende lo humano en la medida en que poseen una visión global de la existencia que los demás disolvemos en el prosaico desglose de los días. La mayoría de estos santos que no lo son parte de una idea equivocada, de un trauma psicológico. La devoción con que se entregan a esta desviación de un modo excluyente y su disposición a renunciar a todo es lo que los asemeja a los santos. Como su lucha es interior y a nadie le interesa su aspecto, casi no tienen representación gráfica. En cambio son los favoritos de la literatura por razones obvias. Don Quijote, Hamlet y el capitán Ahab son ejemplos válidos; la literatura rusa se alimenta de ellos, desde el amable tío Vania hasta el abrupto Raskolnikov.

Si prescindimos de criterios religiosos o morales, estos falsos santos no se diferencian mucho de los santos de verdad. Y tanto los unos como los otros tienen algo de repelente. Los anacoretas o los mártires, voluntarios o involuntarios, cualquiera, en fin, que hace del victimismo y el dolor su razón de ser contraría nuestra manera de entender la vida, pero en su descargo se puede decir que su misma actitud los margina de la sociedad, se relaciona poco con sus semejantes y, aparte de irritar a los representantes del poder con sus excentricidades, interfieren muy poco en la cosa pública. En cambio los que pertenecen a la tercera categoría, los expulsados del santoral, cultivan sus obsesiones precisamente en su relación con los demás, aunque éstos no quieran, y sin relación causal aparente causan daño y desgracia a sus semejantes, especialmente a quienes tienen más cerca, sin excluir a los seres queridos y sin renunciar al crimen en la búsqueda de lo absoluto. Todos ellos transitan por las zonas más oscuras del espíritu.

Decir que la escritura es una forma de conjurar los propios fantasmas es un tópico que desapruebo. Nunca he tenido la sensación de escribir con fines terapéuticos. Si acaso, los tres relatos que componen este libro es lo más cerca que he estado de esa función. En cada uno de los tres relatos intervienen varios personajes. Me costaría señalar con precisión cuál de ellos es el santo a que aluden el título y los párrafos que anteceden. En todo caso, quiero creer que todos ellos, si no son santos. tampoco son malas personas.

– Pero, bueno, ¿se puede saber cuándo llega el obispo Cachimba?, dijo el tío Víctor.

La tía Conchita lo fulminó con la mirada y le dijo que hiciera el favor, si no sentía el menor respeto por la religión, de tener por lo menos consideración hacia la sensibilidad de los creyentes; pero en cuanto hubo pronunciado estas palabras, se mordió el labio inferior, se levantó del rincón del sofá donde solía sentarse en las reuniones familiares y dio un corto paseo por el salón para disimular su nerviosismo, porque después de haber considerado toda su vida al tío Víctor un necio y un inútil, de un tiempo a esta parte le temía más que a nada en el mundo. La tía Conchita y el tío Víctor eran hermanos y también hermanos de mi padre. La tía Conchita era la mayor de siete hermanos, los ya dichos, el tío Antón, que se había ido a vivir a la Guinea Española, donde explotaba un negocio de maderas, el tío Francisco, «Fran», que le representaba en el mercado peninsular, y otros dos, un varón y una hembra, que por haber muerto antes de nacer yo, no forman parte de mis recuerdos de aquel tiempo. La tía Conchita estaba casada con Agustín Voralcamps, el tío Agustín, un hombre gordo, calvo, feo y muy rico, con el que había tenido tres hijos: dos chicos más o menos de mi edad y una chica algo menor. El tío Víctor permanecía soltero, sin que eso lo convirtiera en un hombre disipado, sino todo lo contrario: era muy discreto, metódico, manso de carácter y corto de luces. Trabajaba en una filatelia sólo por las mañanas y llevaba una vida parasitaria en casa de su hermana Conchita, que le prodigaba todo tipo de cuidados y lo avasallaba en todo momento, con razón o sin ella, y sin tener en cuenta la presencia de otros parientes. Pero nunca lo hacía delante de una persona ajena a la familia, donde ella creía que debían ventilarse todos los asuntos familiares. La tía Conchita reprobaba la intromisión de terceros, incluso las más necesarias: de la profesión jurídica sólo admitía la intervención del notario, y si un médico había de rebasar los límites del círculo familiar, ella exhortaba a todos los demás a que el asunto no trascendiera al mundo exterior. Todo lo cual hacía más insólita y también más excitante la inminente llegada del obispo Cachimba, como el tío Víctor había tenido la osadía de motejarlo. Ahora el culpable de la irreverencia guardaba un humilde silencio, ruborizado hasta la raíz del cabello, mientras su hermana desahogaba su consternación y su impaciencia arreglando los innumerables objetos que adornaban las mesas y consolas del salón.

Читать дальше