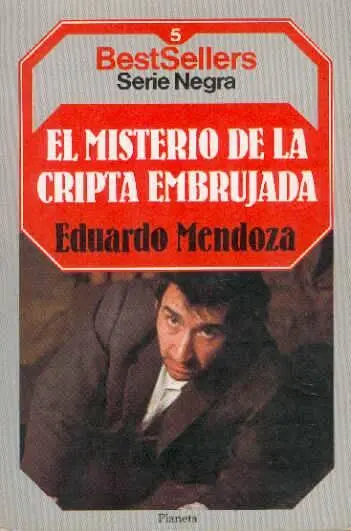

Eduardo Mendoza

El Misterio De La Cripta Embrujada

Prólogo del autor para la presente edición

En varias ocasiones he dicho públicamente que El misterio de la cripta embrujada era mi novela favorita o, mejor dicho, aquella por la que sentía, como autor, mayor cariño. Esta afirmación, como todas las verdades, es casi una verdad. Ahora trataré de explicar por qué.

Aunque la novela que precede cronológicamente a ésta, es decir, La verdad sobre el caso Savolta, apareció en 1975, cuando yo ya residía en Nueva York, la había escrito en Barcelona y depositado, antes de mí marcha, en las manos expertas y generosas de Pere Gimferrer. Más tarde, publicada aquélla, me encontré en una grave tesitura: a la dificultad habitual de abordar una segunda novela, convencido de haber agotado la imaginación, el oficio y hasta las palabras, se unía la circunstancia siempre problemática de vivir inmerso en un mundo ajeno, en un idioma adquirido y en una cultura distinta cuando no antagónica. Guardo de mi vida en Nueva York el mejor de los recuerdos y considero aquellos años como un período estimulante, enriquecedor y divertido, pero sé bien que aquéllos fueron también años estériles desde el punto de vista de la creación literaria: no sabía qué hacer. Finalmente, en la primavera o verano de 1977 hice una visita breve a Barcelona, donde, por esas fechas, se vivía intensamente la hoy llamada transición: todo lo anterior parecía en entredicho y no había cosa que no resultara nueva y preñada de posibilidades y promesas; el aire estaba cargado de ilusión y de energía. Sin proponérmelo ni contar con ello, fui contagiado del entusiasmo general. A diferencia de lo que me había ocurrido en anteriores ocasiones, regresé a Nueva York con pena. Sin saberlo había recuperado Barcelona, no la Barcelona estrecha y abúlica que había abandonado en 1973, ni tampoco la Barcelona actual, la que acababa de recorrer maravillado, sino una Barcelona exclusivamente mía e intransferible: la Barcelona de mi infancia, adolescencia y juventud: su aire, sus colores, sus olores, no siempre placenteros, y sus voces. En ese viaje, además, y por primera vez desde que di por finalizado el manuscrito, cuatro años atrás, leí La verdad sobre el caso Savolta, cosa que hasta entonces no me había sentido con ánimos de hacer. En su día Alejandro Vilafranca, en cuya perspicacia siempre he confiado, me había señalado el potencial literario que encerraba un personaje secundario de esa novela, llamado Nemesio Cabra Gómez. Ahora consideré llegado el momento de escuchar su consejo y de recurrir a ese personaje singular. Regresé a Nueva York en pleno verano: el asfalto humeaba. Tengo observado que la mayoría de escritores gozan de una salud inquebrantable y de un capital de energía cuantioso contra el que pueden librar incesantemente los cheques más gravosos; por desgracia, no es éste mi caso: he de pagar religiosamente cualquier esfuerzo y con creces el menor exceso. El verano, sin embargo, me sienta bien; en lugar de producirme modorra y exasperación, el calor asfixiante me anima y me pone de buen humor. Me encerré con un aparato de aire acondicionado que emitía un sonido asmático y cumplía su cometido más mal que bien y empecé a escribir. Para que se dé una novela es preciso que confluyan en el tiempo varias circunstancias y que al menos dos de ellas tengan capacidad de aparearse y germinar. El viaje a que acabo de referirme me había proporcionado lo que quería contar; mi estancia en Nueva York y el contacto diario con la narrativa americana de aquellos años me proporcionaba ahora un modo viable de contarlo. De aquellos días recuerdo pocas cosas: unos cuadernos rectangulares, listados, que compraba de cinco en cinco en la papelería del barrio y una mesa blanca en cuyos bordes se iban amontonando las hojas manuscritas. Sólo interrumpía la escritura para bajar a comer o cenar en un figón acogedor y sencillo, regentado por una amable dama de oscuro origen franco-italiano, acostumbrada a tratar a su clientela con una mezcla de autoridad y afecto, dos cosas de las que andan necesitados por lo general los neoyorquinos. Mientras comía iba pensando en las escenas que acababa de escribir y en las que se me ocurrían y a veces me reía solo, pero no hay ciudad más tolerante que Nueva York ni más curada de espanto: estas explosiones de hilaridad no llamaban la atención de nadie. De este modo trabajé una semana, transcurrida la cual comprendí que lo que me había propuesto escribir ya estaba escrito. Del resultado no tenía ideas muy claras. Convencido, sin embargo, de que una vez concluida la elaboración de un texto lo más sensato es perderlo de vista cuanto antes, empaqueté el manuscrito y lo envié por correo a Seix Barral, cuya dirección literaria compartía entonces con Pere Gimferrer mi amigo José M. aCarandell, a quien tanto debe mi carrera literaria. Al manuscrito acompañaba una nota que decía poco más o menos: leed esto y, si os merece interés, publicadlo; si no, tiradlo a la papelera más próxima. La respuesta me alcanzó un par de semanas más tarde en un hotel de Lima infestado de cucarachas; decía así: La novela nos ha divertido; la publicaremos y dejaremos que los lectores decidan. Desde entonces se han hecho del libro más de veinte ediciones. Cuando alguien me pregunta las causas de esta aceptación, o cuando yo mismo me las pregunto, suelo responder y responderme rememorando las circunstancias que rodearon su concepción. Sé que este libro es, en cierto sentido, irrepetible, como lo fueron aquellos días trepidantes de 1977 que lo inspiraron. Por supuesto, la novela no pretende dejar constancia de los acontecimientos que la hicieron nacer. Sólo pretende ser la crónica breve de las peripecias de un hombre que, tras largo alejamiento, regresa a su ciudad para encontrar allí su identidad y su pasado.

Eduardo Mendoza

Barcelona, diciembre de 1987

Capítulo I UNA VISITA INESPERADA

HABÍAMOS SALIDO a ganar; podíamos hacerlo. La, valga la inmodestia, táctica por mí concebida, el duro entrenamiento a que había sometido a los muchachos, la ilusión que con amenazas les había inculcado eran otros tantos elementos a nuestro favor. Todo iba bien; estábamos a punto de marcar; el enemigo se derrumbaba. Era una hermosa mañana de abril, hacía sol y advertí de refilón que las moreras que bordeaban el campo aparecían cubiertas de una pelusa amarillenta y aromática, indicio de primavera. Y a partir de ahí todo empezó a ir mal: el cielo se nubló sin previo aviso y Carrascosa, el de la sala trece, a quien había encomendado una defensa firme y, de proceder, contundente, se arrojó al suelo y se puso a gritar que no quería ver sus manos tintas de sangre humana, cosa que nadie le había pedido, y que su madre, desde el cielo, le estaba reprochando su agresividad, no por inculcada menos culposa. Por fortuna doblaba yo mis funciones de delantero con las de árbitro y conseguí, no sin protestas, anular el gol que acababan de meternos. Pero sabía que una vez iniciado el deterioro ya nadie lo pararía y que nuestra suerte deportiva, por así decir, pendía de un hilo. Cuando vi que Toñito se empeñaba en dar cabezazos al travesaño de la portería rival ciscándose en los pases largos y, para qué negarlo, precisos, que yo le lanzaba desde medio campo, comprendí que no había nada que hacer, que tampoco aquel año seríamos campeones. Por eso no me importó que el doctor Chulferga, si tal era su nombre, pues nunca lo había visto escrito y soy duro de oído, me hiciera señas de que abandonara el terreno de juego y me reuniera con él allende la línea de demarcación para no sé qué decirme. El doctor Chulferga era joven, bajito y cuadrado de cuerpo y se tocaba con una barba tan espesa como el cristal de sus gafas color de caramelo. Hacía poco que había llegado de Sudamérica y ya nadie le quería bien. Le saludé con una deferencia conducente a disimular mi turbación.

Читать дальше