Trotz der miserablen Lebensbedingungen und der ständigen Angst vor dem nächsten Transport, trotz – oder vielleicht auch wegen – aller Hoffnungslosigkeit entfaltete sich ein reges kulturelles Leben im Ghetto: Lehrer unterrichteten Kinder; Wissenschaftler, Philosophen und Soziologen hielten Vorträge; Schriftsteller gaben Lesungen; Schauspieler organisierten Theater- und Kabarettabende; Musiker gaben Konzerte. Opern wurden inszeniert, eine Kinderoper wurde komponiert und mehr als 50-mal aufgeführt. Die Aufführungen wurden trotz widrigster Umstände geprobt und gespielt: Immer wieder wurden mitspielende Künstler deportiert und mussten durch neue ersetzt werden.

Nachdem im Oktober 1943 ein Transport mit dänischen Juden nach Theresienstadt gekommen war und die dänische Regierung daraufhin Druck auf die deutsche Regierung machte, beschlossen die Nazis, einer Besichtigung des Lagers durch eine Kommission des Internationalen Roten Kreuzes zuzustimmen. Natürlich beabsichtigten sie, die Kommission gründlich zu täuschen und putzten Theresienstadt zu einem Musterghetto heraus: Fassaden wurden gestrichen, Läden hergerichtet mit gefüllten Schaufenstern, ein Café und ein Kindergarten wurden eröffnet, ein Musikpavillon wurde errichtet, Bänke wurden aufgestellt und Blumen gepflanzt, und sogar Geld wurde gedruckt. Um die Häftlingsdichte im überfüllten Lager zudezimieren, gingen im Vorfeld des Besuchs weitere Transporte nach Auschwitz ab.

Die Vertreter des Roten Kreuzes kamen am 23. Juni 1944. Sie waren beeindruckt, sahen sich die Kinderoper „Brundibár“ von dem tschechisch-deutschen Komponisten Hans Krása an und schrieben einen ausgesprochen positiven Abschlussbericht. Um nun auch die gesamte Weltöffentlichkeit zu täuschen, ließen die Nazis nach dem Besuch des Roten Kreuzes einen Propagandafilm in Theresienstadt drehen – von dem Häftling Kurt Gerron, einem namhaften deutsch-jüdischen Schauspieler, bekannt aus Filmen wie „Der blaue Engel“ oder „Die Drei von der Tankstelle“. Nach Beendigung des Films wurde Gerron nach Auschwitz deportiert – ebenso wie Hans Krása und andere namhafte Künstler und Prominente.

Im letzten Kriegsmonat wurden noch etwa 15.000 Häftlinge aus aufgelösten Konzentrationslagern nach Theresienstadt transportiert – aus Auschwitz, Bergen-Belsen, Buchenwald. Sie kamen völlig entkräftet und ausgemergelt an, viele lagen bereits tot in den Viehwaggons. Die Neuzugänge schleppten Typhus ein. Daran starben – kurz vor der Befreiung – noch viele Menschen im Lager.

Bis zum Ende des Krieges wurden etwa 140.000 Menschen nach Theresienstadt deportiert – 75.000 Tschechen, 42.000 Deutsche, 15.000 Österreicher, 5.000 Niederländer, 1.000 Polen, 1.150 Ungarn und 500 Dänen. 35.000 von ihnen starben in Theresienstadt, 88.000 wurden deportiert, 19.000 waren bei der Befreiung des Lagers am Leben. Nur wenige der 15.000 Kinder überlebten – über 90 Prozent von ihnen endeten in den Vernichtungslagern. Von den deportierten Häftlingen überlebten etwa 3.000.

Am 5. Mai übergaben die Nazis Theresienstadt an das Rote Kreuz, am 8. Mai befreite die Rote Armee das Lager. Der letzte Häftling verließ Theresienstadt am 17. August 1945.

Die Stimme am Telefon hatte eine vertraute Diktion. Die Dame sprach Englisch, aber irgendwie klang es doch sehr deutsch – nicht unfreundlich, sondern härter und energischer als die englische Sprache. Irma war am Telefon – ich hatte sie angerufen, um einen Termin mit ihr auszumachen. Irma war, nach über 60 Jahren in der Emigration in Australien, unverkennbar eine Deutsche. Sie lud mich sofort zu einem Gespräch zu sich nach Hause ein, und als ich kam, standen frisch gebackene Plätzchen auf dem Tisch. „Die wollen meine Enkel immer essen“, erklärte sie und forderte mich auf, sie zu probieren. Später gab sie mir dann das Rezept.

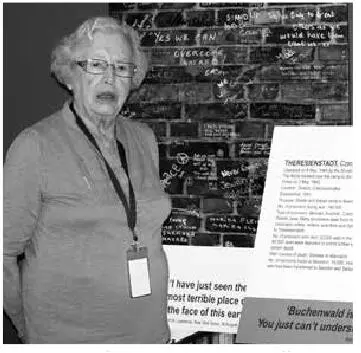

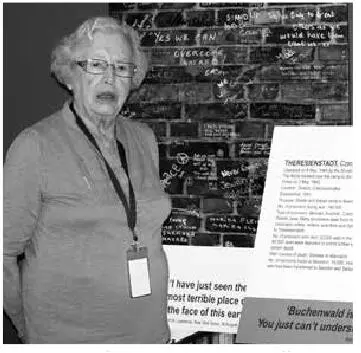

Irma im Holocaust Museum Melbourne, 2010

Irma antwortete offen auf alle meine Fragen, oft wechselten wir vom Englischen ins Deutsche und wieder zurück.

Es ist eine schwierige Biografie. Mit neun Jahren verlor Irmgard ihre Mutter, mit zwölf Jahren wurde sie aus dem Schlaf heraus verhaftet und nach Theresienstadt deportiert. Das Mädchen war zu jung, um zu begreifen, was vor sich ging, fand sie sich doch, unvorbereitet und unbeschützt von Erwachsenen, in einer Welt voller Angst, Entsetzen und Grausamkeit wieder. Als eines von wenigen Kindern hat Irma den Holocaust überlebt. Rein äußerlich hat sie ihr Leben gut gemeistert. Ihr Mann ist leider viel zu früh gestorben, aber sie lebt in einem schönen Haus, und die Söhne und Enkelkinder sind oft bei ihr. Wie es in Irmas Inneren aussieht, ist schwer zu sagen. Noch heute hat sie Schwierigkeiten, über ihre Mutter zu sprechen. „Wenn ich das einmal in der Woche vor Besuchern im Museum mache, dann reicht das“, sagt sie.

Dann und wann backe ich die Plätzchen – ich habe sie Irma-Plätzchen genannt. Sie sind lecker und sehr schnell zu machen. Man nimmt 125 g Butter, 150 g Zucker, ein Päckchen Vanillezucker, ein Ei und ein Eigelb, 285 g Mehl, ein halbes Päckchen Backpulver und eine halbe Tasse gemahlene Nüsse, macht von allen Zutaten einen Teig, rollt ihn aus, formt Plätzchen und bäckt sie in 10 Minuten goldgelb – fertig.

Irmas Geschichte

Irmgard wird 1930 in Dresden in die alteingesessene deutsch-jüdische Familie Conradi hineingeboren. Der Vater stirbt früh, Irmgard ist das einzige Kind, und die Mutter Rosa arbeitet als Hausmädchen, um sich und die kleine Tochter durchzubringen. Die beiden wohnen in der Bautzner Straße – in einem Haus, das der Jüdischen Gemeinde gehört.

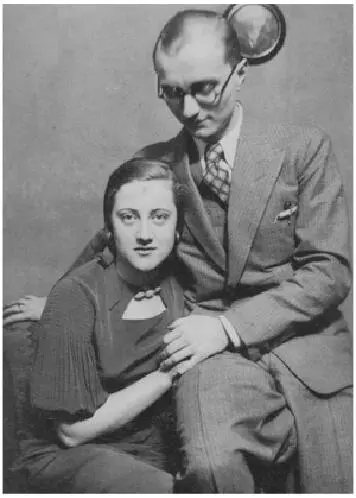

Irma mit ihrer Mutter und Großmutter

„Meinen Vater habe ich leider nie gekannt, und mein Großvater ist auch schon gestorben, bevor ich überhaupt geboren war. Er ist 1925 bei einem Autounfall verunglückt – stellen Sie sich das mal vor: ein Autounfall in dieser Zeit. Da gab’s ja noch gar nicht viele Autos! Er ist abends spät von der Arbeit nach Hause gekommen und wurde von einem betrunkenen Fahrer überfahren. Meine arme Großmutter musste dann ihre drei Kinder alleine großziehen. An meine Großmutter erinnere ich mich gut, obwohl ich erst fünf Jahre alt war, als sie starb. Ich habe immer noch ihre Kinderreime im Kopf, die sie mir erzählte oder vorsang, oder andere Weisheiten, die sie mir mit auf den Weg gab, zum Beispiel: ‚Geben ist seliger als nehmen.‘

Meine Mutter und ich haben viel Zeit mit meiner Tante Lotti und meinem Onkel Max verbracht – das waren ihre beiden jüngeren Geschwister. Ich habe sie beide sehr gemocht.“

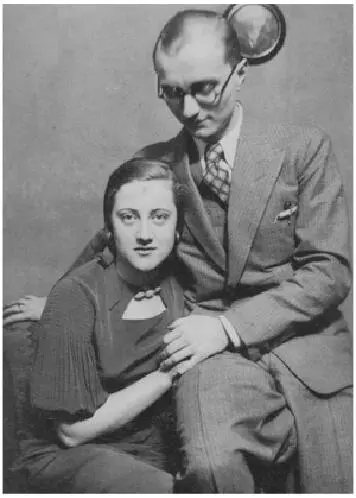

Hochzeitsfoto von Lotte Conradi und Walter Hempel, Dresden 1933

1933, im gleichen Jahr, in dem Hitler an die Macht kommt, heiratet Irmgards Tante Lotte den Nichtjuden Walter Hempel – ein Umstand, der für Irmgard bald lebenswichtig werden soll. Hempels Mutter ist nicht sonderlich glücklich über die Verbindung ihres Sohnes mit einer Jüdin. Ihr zweiter Sohn macht es besser: Er tritt in die SS ein.

„Walter Hempel wurde später zu meiner Rettungsleine, weil er eben nicht jüdisch war und zu meiner Tante und zu mir hielt. Onkel Walter war Musiker – er spielte die Posaune in einem Tanzorchester. Er reiste viel mit dem Orchester, und meine Tante reiste mit ihm. Tante Lotti war ein Modemodell, sie war sehr hübsch und auch intelligent, und beide lebten in einem tollen Apartment. Für mich waren sie immer richtige Leute von Welt.“

Читать дальше