1 ...7 8 9 11 12 13 ...18 Las negociaciones con los Estados Unidos para la instalación en territorio español de esas bases habían comenzado en abril de 1952, tras la entrevista entre Franco y uno de los máximos responsables de la marina estadounidense. Fueron unas negociaciones difíciles, por cuanto en la administración norteamericana del presidente Truman —hombre profundamente religioso, que llevaba mal el monopolio del catolicismo en España— no se deseaba que el acuerdo se entendiera como respaldo político a la dictadura franquista. Sería con la llegada a la Presidencia de Eisenhower cuando se disiparan las dudas sobre la necesidad estratégica que suponía para el ejército norteamericano contar con una serie de bases militares en suelo español, en caso de que la Guerra Fría desembocase en un conflicto armado contra la Unión Soviética.

La nueva administración norteamericana se mostró más propicia a acceder a algunas de las condiciones que planteaba España. El acuerdo se firmó en el palacio de Santa Cruz, sede del Ministerio de Asuntos Exteriores, el 23 de septiembre de 1953. Esos pactos recogían tres cuestiones fundamentales. La primera, que los Estados Unidos suministrarían a España importantes cantidades de material de guerra —se trataba fundamentalmente de armamento anticuado que, en gran medida, había sido usado por las tropas estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial— que para el ejército español, que todavía se servía del material italiano y alemán empleado durante la Guerra Civil, suponía una extraordinaria modernización. La segunda, que España recibiría una importante ayuda económica de los Estados Unidos que, a nivel popular, se visualizó con lo que se conoció como la llegada del queso, la leche y la mantequilla de los americanos. La tercera era la ayuda militar que, en caso de conflicto, se prestarían mutuamente los dos países. Lo que no se difundió es que esa hipotética ayuda solo se daría en circunstancias muy concretas y limitadas. Para el Régimen lo importante era hacer pública una alianza militar con la primera potencia del mundo.

Como contraprestación, el Gobierno español autorizaba que se establecieran en su territorio cuatro bases militares —tres aéreas y una naval— en Torrejón de Ardoz, Zaragoza, Morón de la Frontera y Rota, mediante las cuales España quedaba incluida en el sistema militar de Occidente. Lo que se hizo público fue que el territorio donde quedaban emplazadas las bases militares podría ser utilizado unilateralmente por los Estados Unidos en caso de «agresión comunista que amenace la seguridad de Occidente». El pacto firmado no contemplaba la posibilidad de almacenamiento de armas nucleares en dichas bases, punto que los norteamericanos incumplieron sistemáticamente, lo que originó protestas por parte de la administración española —realizadas siempre con mucha discreción—, que no sirvieron para nada.

Pese a las alharacas con que el pacto fue presentado por las autoridades franquistas, España siempre fue considerada por los Estados Unidos como un aliado de categoría secundaria, que lo único que podía ofrecer era su envidiable posición geográfica para el caso de que en Europa se desatase un conflicto con la Unión Soviética, algo que estuvo a punto de ocurrir en algunos momentos en que las relaciones se tensaron al límite, como ocurrió en 1962, con la denominada «crisis de los misiles», en alusión a los que los soviéticos habían instalado en Cuba, donde ya gobernaba con mano de hierro Fidel Castro.

Pese al sometimiento que suponían estos Pactos de Madrid —la simple existencia de cláusulas secretas lo evidencia—, la firma de aquel acuerdo fue mucho más que un balón de oxígeno para la dictadura, que solventaba de un plumazo alguno de sus mayores problemas. Los Estados Unidos dieron un gran impulso a su embajada en la capital y el acuerdo abría las puertas a que España ingresara en la ONU, cosa que no había sido posible cuando se creó aquel organismo, según los principios recogidos en la carta de San Francisco. A España se le negó formar parte de ella a petición de México, donde la influencia de los republicanos españoles era muy grande. Se impedía la entrada a países cuyos regímenes se hubieran instaurado con la ayuda de los ejércitos de quienes habían sido derrotados en la Segunda Guerra Mundial, en tanto en cuanto esos regímenes permanecieran en el poder. No se mencionaba a España, pero ese párrafo del capítulo III de la citada carta estaba redactado con la clara intención de vetar el acceso de España, mientras Franco se mantuviera al frente del país.

El fin del aislamiento no iba a producirse de forma inmediata, pero era algo que se encontraba en el horizonte. Franco salía políticamente fortalecido, y en el exilio republicano se perdieron las últimas esperanzas que algunos conservaban, cada vez con menos fundamento, de que las democracias occidentales acabasen con la dictadura.

Esas fueron las consecuencias políticas de los Pactos de Madrid, pero su importancia fue mucho más allá porque, propaganda del Régimen aparte, tuvieron una extraordinaria repercusión en la vida cotidiana de los españoles. Un cineasta tan sagaz como Berlanga comprendió de forma inmediata las enormes expectativas que, fuera de los círculos políticos y los ambientes militares, despertó la llegada del amigo americano entre la población. En diciembre de 1953 —dos meses más tarde de la firma de los acuerdos de Madrid— se estrenaba Bienvenido, Mister Marshall , una película que marcó toda una época 1 .

La compensación económica que España recibiría se elevaba a la cifra de mil quinientos millones de dólares —se trataba de una cantidad fabulosa para la época— a lo largo de una década. El destino de una parte sustancial de ese dinero era comprar productos norteamericanos, pues la potente industria estadounidense necesitaba dar salida a importantes excedentes de producción. Eso significaba, entre otras cosas, poder adquirir alimentos, bienes y equipamientos que escaseaban o de los que se carecía en España. Buena parte de la ayuda americana fue en forma de préstamos con interés, lo que establecía una gran diferencia con las ayudas recibidas bajo el denominado Plan Marshall por los países europeos occidentales, que fueron fundamentalmente donaciones, si bien con esos recursos habrían de comprarse también bienes norteamericanos. España fue tratada como un aliado menor y los acuerdos suscritos fueron mucho menos ventajosos que los destinados a la reconstrucción de Italia, Alemania o Francia.

Pese a todo, los acuerdos con los Estados Unidos significaban que la década de los cincuenta se podía afrontar en una situación muy diferente con respecto a los años anteriores. No solo en el terreno político y militar, también en aspectos importantes para la vida cotidiana. Ayudaron a cambiar algunas realidades y resultaron determinantes para dejar definitivamente atrás el hambre de los años cuarenta, si bien es cierto que las cartillas de racionamiento se habían suprimido en vísperas de la firma de estos pactos.

La apertura económica de un gigante como los Estados Unidos iba a aliviar de forma considerable las carencias materiales del Régimen, aunque Franco siguió apegado a la idea de la autarquía a lo largo de toda la década. Solo la difícil situación en la que se encontraba la economía española a finales de los cincuenta le hizo abandonar —desde luego con notables reticencias, según señalan algunos testigos de excepción que vivieron aquel momento— la utopía de impulsar un desarrollo económico con el lastre que suponía un modelo basado en el autoabastecimiento.

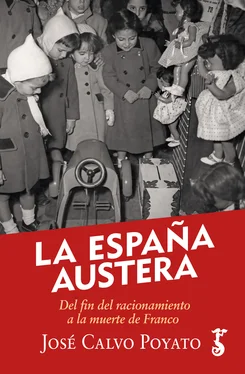

Los pactos con los americanos trajeron la leche en polvo, la mantequilla y el queso; su distribución entre los niños es una de las imágenes características de la escuela de aquellos años. Algunos de ellos apenas habían bebido leche y, desde luego, se sorprendían y se extrañaban de que no saliera de las ubres de vacas o cabras; resultaba extraordinario que aquellos polvos se disolvieran en agua para convertirse en leche. Se encomendó a Cáritas el reparto de estos alimentos en los centros educativos.

Читать дальше