Überhaupt, Robert, der heimliche Held der Serie, chronisch unterschätzt: Wie er den immer etwas übereifrigen, nassforschen Hüter von Gesetz und Ordnung markierte – das hatte Witz und Klasse. Darum war es nur konsequent, dass mit dem Ende der Serie auch die Karriere des echten Robert, des Schauspielers Reinhard Glemnitz, zu Ende ging. Was hätte er sonst spielen können?

Es ging aber noch mehr zu Ende. Und das wiegt schwerer. Wer heute Kommissar -Folgen sieht, ahnt, was aus dem Neuen Deutschen Krimi hätte werden können. Was da in 60 Minuten an psychologisch entlarvenden Kameraschwenks und dramaturgisch auf den Punkt genauen Schnitten reingepackt wurde, steht in der Tradition von Citizen Kane . Großes Kino in bundesdeutschen Wohnstuben.

Das ist kein Zufall. Denn jene, die beim Kommissar Regie führten, waren Altmeister wie Wolfgang Staudte und Helmut Käutner oder Jungfüchse, die an die Macht der Bilder glaubten und mit entsprechendem Elan herangingen. Was auch für Schauspieler und Musiker galt. Stars wie Lilli Palmer, Will Quadflieg oder Curd Jürgens gaben Gastspiele. Talente wie Matthieu Carrière verdanken dem Kommissar den entscheidenden Karriereschub. Und eine Frau namens Daisy Door landete gar auf Platz 1 der deutschen Hitlisten, nachdem ihr Song Du lebst in deiner Welt – ursprünglich nur als musikalische Untermalung gedacht – einen Nachfrageboom auslöste.

So wurde Der Kommissar für alle Beteiligten eine Erfolgsstory, die ewig hätte weitergehen können. Tat sie aber nicht. 1976, im Jahr, als die zweite RAF-Generation im großen Stil Morde und Entführungen plante, war Schluss. Kommissar Keller als Terroristenjäger – das wäre dann doch zu viel des Zeitgeists gewesen.

Wir aber werden angesichts von Krimiklamauk (Münster- Tatort !) und weichgespültem Pseudo-Realismus wehmütig. Warum musste mit dem Kommissar , jener Serie, die uns so viel über dieses Land und ihre Menschen zu erzählen wusste, auch der deutsche Fernsehkrimi sterben?

Zeitgeistentdeckung Nr. 14:

Einen besonderen Fernsehkrimi erkennt man daran, dass er nicht nur Verbrechensaufklärung betreibt, sondern auch Aufklärung .

Zum Weiterschauen

Der Kommissar (Komplettbox, 28 DVDs)

New Hollywood – als Kommerz cool war

Die Traumfabrik produziert nur noch Massenware. Das war mal anders.

Die Zahl der Kinobesuche geht zurück. Kein Wunder bei Filmen, die das Werk von Marktforschern sind. Dass es auch anders geht, demonstrierte New Hollywood vor 40 Jahren. Ein Rückblick auf eine aufregende Zeit.

Veränderung beginnt mit Verzweiflung. Und die war groß im Hollywood der späten 60er. Das Publikum hatte sich sattgesehen an der Fließbandkost der großen Studios. Die bewährten Rezepte – leichte Alltagskomödien, opulente Western und überzuckerte Musicals – funktionierten nicht mehr. Wer die Bilder aus Vietnam sah, der mochte nicht mehr glauben, dass John Wayne die Sache schon richten würde. Schon gar nicht im eigenen Land, in dessen innerstädtischen Dschungeln es auch nicht viel friedlicher zuging als in denen Indochinas. Minderheiten muckten auf. Die Bürgerrechtsbewegung entdeckte die Straße; die Nationalgarde Tränengas und scharfe Munition. Revolution lag in der Luft.

Auch in den Schlafzimmern. Die hygienische Pyjama-Erotik einer Doris Day hatte ihren Reiz verloren, galt als verlogen – lieber Bettgestöhne als Bettgeflüster ! Die „älteste Jungfrau der Welt“ war zum Kassengift geworden. So wie die anderen Biedermeier-Stars, die keiner mehr sehen mochte. Mit jedem Flop wuchs die Verzweiflung der Hollywoodbosse. Man brauchte eine neue Erfolgsformel. Dringend. Sofort. Und Regisseure wie Arthur Penn, Mike Nichols, Robert Altman, Peter Bogdanovich, Francis Ford Coppola und Martin Scorsese lieferten sie.

Ausgerechnet Regisseure! Ein Berufsstand, der bis dato (von Ausnahmen wie Hitchcock, John Ford und Billy Wilder abgesehen) als Erfüllungsgehilfe der Produzenten fungierte. Regisseure waren Aufseher, die dafür bezahlt wurden, die Stars in Schach zu halten, während sie das Drehbuch abarbeiteten. Das änderte sich nun. Mit einem Mal wurden Regisseure selber zu Stars. Sie drückten dem Film ihren Stempel auf, indem sie ein Amerika zeigten, wie man es nie zuvor im Kino gesehen hatte.

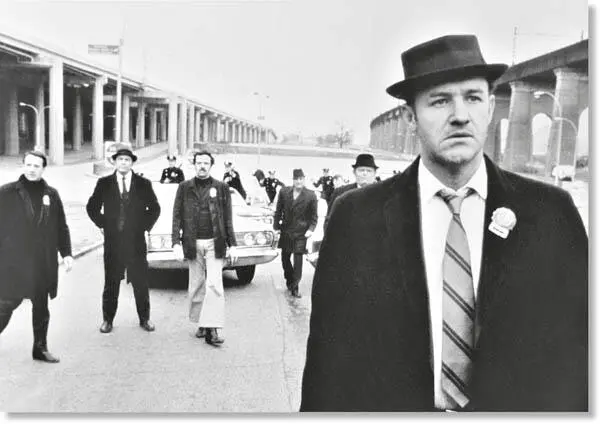

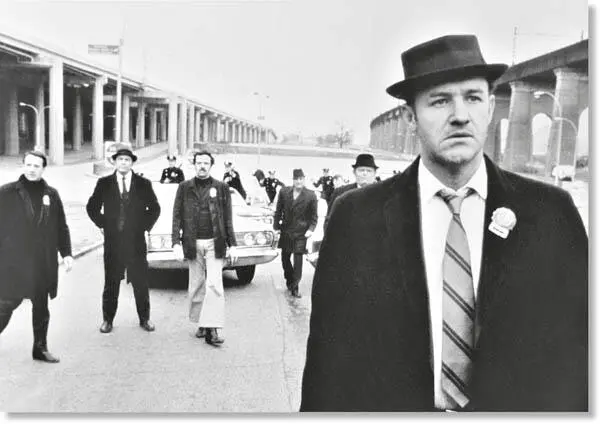

Ein Paradebeispiel hierfür ist William Friedkins French Connection , fünffacher Oscar-Gewinner 1971 und einer der Klassiker des New Hollywood. Friedkin präsentiert ein New York, in dem man nicht Urlaub machen möchte. Es ist dreckig, schäbig, heruntergekommen. Doch noch schmutziger sind die Menschen, die dort leben. Sie sind von Gier, Lust und Rache getrieben. Und wir reden hier nicht von den Bösen, sondern von den Guten, die auf der Jagd nach den Bösen diesen immer ähnlicher werden. Gene Hackman spielt den „Bad Cop“, dem bei der Verbrechensbekämpfung jedes Mittel recht ist und der am Ende dennoch miterleben muss, wie die Gejagten davonkommen.

Denn ein Happyend – die Bösen wandern ins Gefängnis, die Liebe triumphiert – ist im New Hollywood nicht vorgesehen. Die meisten Werke enden auf einer traurigen oder tristen Note. In Martin Scorseses Erstling Wer klopft denn da an meine Tür vergrault Harvey Keitel seine große Liebe, in Bob Rafelsons Ein Mann sucht sich selbst lässt Jack Nicholson seine schwangere Freundin sitzen, und in John Schlesingers Asphalt-Cowboy geht Dustin Hoffman vor die Hunde. Dem Erfolg tat dies keinen Abbruch. Der Neorealismus jener Jahre traf den Zeitgeist punktgenau. Bis zwei New-Hollywood-Regisseure etwas Neues ausprobierten: Statt realer Menschen übernahmen weiße Haie und Jedi-Ritter die Hauptrolle. Aber das ist eine andere Geschichte, die des Blockbusters.

Zum Weiterschauen– 5 Klassiker des New Hollywood

1969: Easy Rider

1971: Die letzte Vorstellung

1972: Harold & Maude

1975: Nashville

1976: Taxi Driver

Zeitgeistentdeckung Nr. 5:

Der Preis der Spaßgesellschaft: Wer heute ins Kino geht, erfährt nichts mehr über die dunklen Seiten jener Welt, in der wir leben. Kein Wun-der, dass wir an böse Märchen wie Pretty Woman glauben .

Zum Weiterlesen

Peter Biskind: Easy Riders, Raging Bulls . Wie die Sex, Drugs & Rock ’n’ Roll-Generation Hollywood rettete

Auch Rumpelfüßler haben Charme – der schöne schlechte deutsche Fußball

Der deutsche Fußball gefällt mittlerweile jedem, sogar den Brasilianern. Das war mal anders. Ein Rückblick auf schöne triste Jahre.

Nein, früher war nicht alles besser. Im Gegenteil. Ich sage nur: Horst-Dieter Höttges, Berti Vogts, Bernhard Dietz, die Förster-Brüder, Jürgen Kohler, Christian Wörns – die Ahnenreihe des Fußball-Malochertums. Männer mit eisernem Willen und noch härteren Füßen. Emsig, rechtschaffen und unerträglich anzusehen.

Und dennoch: Für einen echten Fan gab es keine Alternative. So wie ein Hungernder für jeden Krumen Brot dankbar ist, berauschte man sich am Elfmeterschießen des Halbfinales 1982 gegen Frankreich und vergaß darüber das elende Gegurke in den Spielen zuvor, sogar den Nichtangriffspakt im Vorrundenmatch gegen Österreich.

WM bedeutete für einen deutschen Fußballfan: auf magische Momente hoffen und dafür bereit sein, Stunden des Stumpfsinns durchzustehen. Dabei spielte es keine Rolle, ob die Deutschen sich ins Endspiel wurschtelten oder nicht. Gruselig war es so oder so. Ob 1982, 1986 oder 2002, der Weg ins Finale war stets mit Leiden verbunden – für den Zuschauer, der lustlose Gruppenspiele, komatöse Achtelfinals und ermüdende Viertelfinals erdulden musste. Selbst im Weltmeisterjahr 1990 hieß der wichtigste deutsche Spieler „Dusel“ und verhalf Beckenbauers Elf zu glücklichen K.-o.-Siegen gegen die Tschechoslowakei und England.

Читать дальше