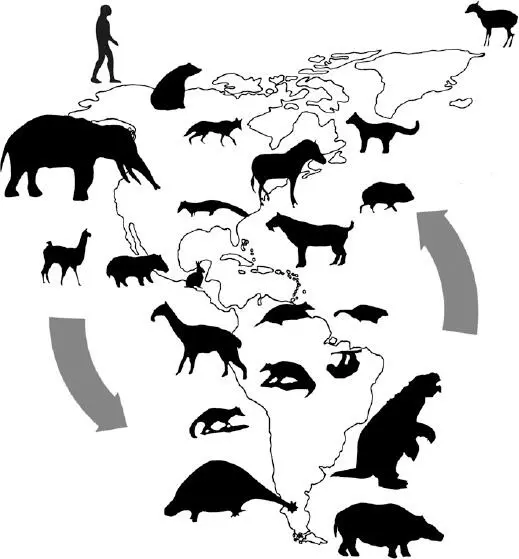

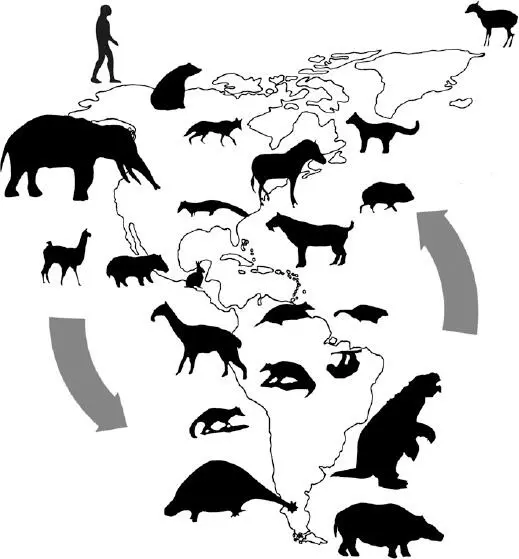

| FIGURA 1.2 |

| Durante el Gran Intercambio Americano se produjo la invasión recíproca de especies entre Sudamérica y Norteamérica (Webb 1991). |

|

Otro caso de una invasión que ha transcurrido en muy corto plazo lo ejemplifica la presencia del conejo europeo ( Oryctolagus cuniculus ) en diferentes regiones del globo donde ha sido introducido (Flux & Fullagar 1992). Se ha indicado que desde la Península Ibérica (área de distribución original de la especie), se lo llevó al norte de África, y que los fenicios lo introdujeron en Egipto y Asia menor. A la vez, los romanos serían responsables de llevarlo hasta el norte de Europa, y los normandos lo habrían introducido en Gran Bretaña. Finalmente, los colonos españoles, franceses y holandeses –entre los siglos XVII y XIX– lo introdujeron en todas sus colonias y en unas 600 islas oceánicas (Crosby 2004; Camps-Rabadà 2008). Curiosamente, la práctica de introducción de animales domésticos como la que ocurrió con el conejo europeo fue acompañada por la introducción involuntaria de otras especies menos atractivas que iban incluidas en el cabotaje, como por ejemplo, las ratas y ratones ( Rattus norvegicus , Rattus rattus y Mus musculus ).

Foco del texto

Foco del texto

El presente texto está focalizado en este último tipo de invasiones, es decir, aquellas facilitadas directa o indirectamente por humanos. Al menos cinco razones fundamentan nuestro esfuerzo. En primer lugar, en la actualidad se considera que el número y la tasa en que diferentes especies son introducidas desde una región a otra, así como las regiones y distancias geográficas involucradas, constituyen combinaciones de hechos sin precedente en la historia de la biota terrestre (Elton 1958; Williamson 1996). En Sudamérica, por ejemplo, desde la colonización europea en adelante (que lleva algo más de 500 años) se ha facilitado el arribo de una flora y fauna procedente de regiones tan distantes como Europa, Asia, África y Australia, situación que no hubiese ocurrido de no mediar la asistencia humana.

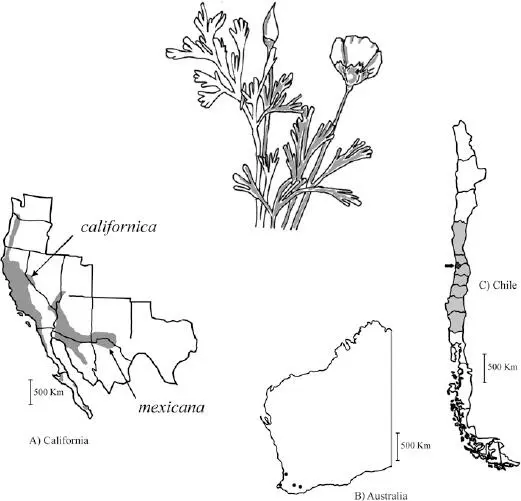

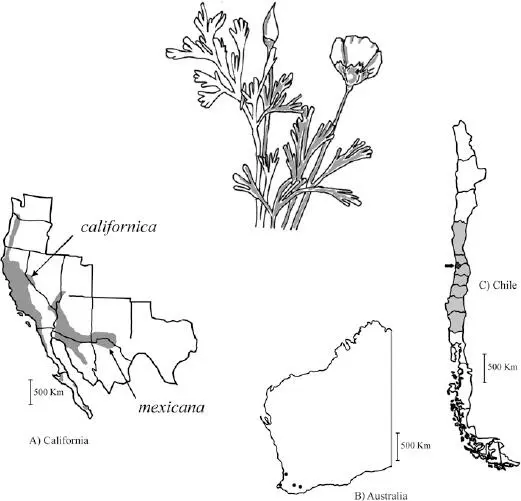

| FIGURA 1.3 |

| Invasión de Eschscholzia californica en Australia y Chile (Randall 2002). A) Distribución original de Eschscholzia californica en la costa oeste de Norteamérica, donde se reconocen dos subespecies, Eschscholzia californica californica y Eschscholzia californica mexicana ; B) Distribución de Eschscholzia californica en Australia, indicando los sitios en que han sido colectados especímenes en la costa suroeste del continente; C) Distribución de Eschscholzia californica en Chile, indicando la extensión geográfica (unos 1.200 km, aproximadamente) que ocupa la especie actualmente; la flecha señala la ubicación de Limache, localidad donde habría sido introducida inicialmente. |

|

En segundo lugar, recientes antecedentes señalan que un resultado directo de esta relocalización de especies es que la distribución global de la biodiversidad está en proceso de reconfiguración (McNeely 2001) en tiempo real. Este hecho ha suscitado tal mezcla de grupos biológicos y orígenes geográficos, que algunos autores han llamado a este evento el Homogeceno o la conformación de una Nueva Pangea (Rosenzweig 2001). Debido a que las invasiones biológicas actualmente involucran el intercambio de especies en todo el orbe, se ha reconocido en este proceso una de las manifestaciones más conspicuas del cambio global (Drake et al. 1989; Vitousek et al. 1996), una impronta humana que será indeleble en lo que resta de la historia del planeta.

En tercer lugar, las invasiones representan una modificación por defecto de la biodiversidad, puesto que el resultado inmediato es que el número de especies en una región aumenta (Williamson 1996). Aunque la mayor parte de las especies exóticas pueden coexistir con la diversidad de especies nativas, un reducido número de las primeras puede modificar la estructura y funcionamiento de los ecosistemas invadidos, en ocasiones con resultados indeseados (Drake et al. 1989; Williamson 1996). En términos generales, se ha indicado que la presencia de especies exóticas puede acarrear cambios en las propiedades físico-químicas de los ecosistemas, ciclos de nutrientes, productividad, cadenas tróficas y balance composicional de las comunidades, o alterar la dinámica de perturbaciones y de la sucesión, entre muchos otros aspectos. En algunos casos, la presencia de especies exóticas puede causar la extinción local o global de especies nativas, por lo que son usualmente consideradas una amenaza para la conservación de la biodiversidad (Wilcove et al. 1998).

En cuarto lugar, las especies exóticas son responsables de importantes efectos económicos, tanto deseados como indeseados (Pimentel et al. 2005). Para Estados Unidos, por ejemplo, se ha estimado que 98% de su sistema alimentario descansa sobre especies exóticas, las que reportan un beneficio económico que bordea los US$ 800.000 millones de dólares (Pimentel et al. 2005), al tiempo que los perjuicios causados por especies que actúan como malezas o pestes acumulan costos del orden de los US$ 97.000 millones de dólares (Pimentel et al. 2005).

En quinto lugar, y finalmente, es posible reconocer que algunas especies introducidas pueden afectar la salud humana (Williamson 1996). De hecho, la propagación de enfermedades infecciosas puede ser concebida como eventos de invasión, donde los organismos patógenos se propagan (i.e., expanden su rango) hacia otros huéspedes de la población (Shigesada & Kawasaki 1997). El efecto nocivo de las especies exóticas puede derivarse de su participación como vectores de patógenos humanos (e.g., virus, bacterias), o por la producción de sustancias o estructuras que impactan a Homo sapiens (e.g., toxinas, esporas y polen alérgenos).

Algunas consideraciones fundamentales en ecología de invasiones

Algunas consideraciones fundamentales en ecología de invasiones

Dos arenas de debate se han abierto en ecología de invasiones. Ambas albergan aspectos epistemológicos fundamentales, relativos a la concepción del fenómeno de invasión (Binggeli 1994). En esta discusión nos detendremos brevemente, pues a nuestro juicio merece ser expuesta no solo por su valor heurístico, sino también porque estas ideas se traspasan a la sociedad, e influyen en la toma de decisiones en el sector público y privado. Debido a que los científicos somos –al menos en parte– responsables de este vínculo, es importante detenernos a reflexionar.

Por una parte, numerosos ecólogos preconciben a las invasiones como sucesos intrínsecamente negativos. Gran parte de esta percepción se refleja, por ejemplo, en la divulgación de iniciativas de protección de la flora y fauna nativa, en los programas de control y erradicación de especies exóticas, así como en las políticas de prevención de la importación de especies exóticas. En su análisis histórico, Davis et al. (2001) parecen haber identificado las raíces de esta preconcepción. Estos autores indicaron que se habría cultivado bajo el clima posterior a la Segunda Guerra Mundial, donde el término “invasión” evidentemente se asociaba al de “amenaza”. De esta manera, para la década de los cincuenta Charles S. Elton ( Figura 1.4), el reconocido impulsor de la ecología de invasiones en su faceta moderna, publicó su libro The Ecology of Invasions by Animals and Plants , donde incorporó concepciones de matiz bélico, y hasta cierto punto catastrofista, las que terminaron por permear hasta nuestros días (Davis et al. 2001; Cadotte 2006).

Читать дальше

Foco del texto

Foco del texto