Klaus-Dieter hört seiner Tochter zu. In dem Moment, in dem sie persönlicher wird, kann auch er seine Abwehr ablegen. Annett schaut ihren Vater an. »Haben meine Stiefgeschwister hinterfragt und aufbegehrt?«

Klaus-Dieter überlegt. »Nee.«

Annett nickt. »Heute erlebe ich mich anders. Aber damals war ich wenig selbstbewusst und meinungsstark. Und auch nicht offen. Das habe ich erst mit der Zeit gelernt.«

Klaus-Dieter versucht, auf die Offenheit seiner Tochter mit Offenheit zu reagieren. Seine Stimme klingt weicher, als er sagt: »Das ist genetisch. Das hat mit dem Selbsterhaltungstrieb zu tun, sich in einem bestimmten Rahmen zu bewegen und nicht bestimmte Grenzen zu überschreiten. Das geht mir auch so. Unkontrollierte Risiken eingehen, das mach ich nicht unbedingt. Ich bin berechnender, im wahrsten Sinn des Wortes. So ordnet man sich auch in gesellschaftliche Abläufe eher ein. Heute sagt man Mainstream. Nicht zu weit über die Schranken hinausgehen, Verstand einschalten und sich selbst limitieren.«

Annett scheint nicht einverstanden, aber sie schweigt.

»Das ist vielleicht auch ein Grund, warum unser DDR-System nicht funktionieren konnte«, redet Klaus-Dieter weiter. »Man hatte nicht den Mut, mal über den Gartenzaun zu schauen, und man war nicht bereit, kritische Stimmen aufzunehmen. Es zählte immer der kollektive Gedanke; das, was die Partei sagt, ist immer richtig. Wenn jemand was anderes sagte, war er schon abtrünnig. Nicht mal konstruktive Kritik konnte man zulassen.«

Kurz ist es wieder still im Raum. Beide scheinen ihren Erinnerungen nachzuhängen.

Dann erzählt Klaus-Dieter: »Ich hatte ein Moped, ›Star‹, um schnell auf dem Land zur Schule zu kommen. Helmpflicht gab es noch nicht, aber ich hatte mir eine Mütze gekauft, und damit sie nicht wegfliegt, konnte man sie an zwei Riemen unterm Kinn festbinden. Der Parteisekretär fasste mich damit ab und sagte: ›Das ist ja eine Schmidt-Mütze! Wie kannst du so konterrevolutionär herumfahren!‹ Kraft eines Amtes konnte man ganz schnell abgemahnt werden. Wenn du überleben willst, musst du dich an Spielregeln halten.«

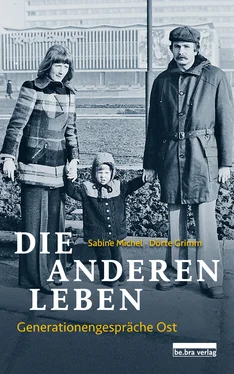

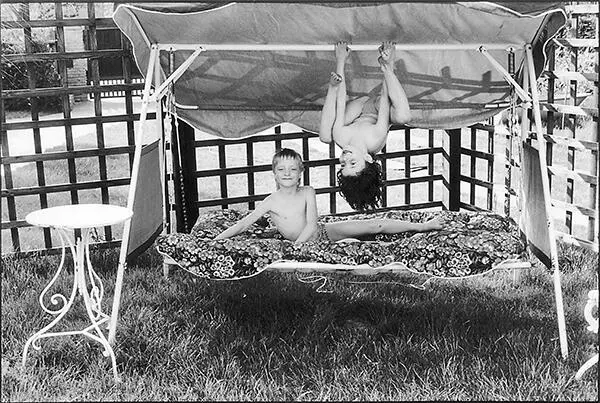

Während er spricht, ist Annett aufgestanden. Sie sucht etwas. Kehrt mit einem Fotoalbum zurück an den Tisch. Schlägt es auf. Auf der ersten Seite lächelt ein vielleicht achtjähriges Mädchen ein bisschen scheu in die Kamera. Es ist Annett. Sie blättert weiter, fragt wie nebenbei: »Wie offen seid ihr in deiner anderen Familie miteinander umgegangen?«

Ihr Vater sucht jetzt Annetts Verständnis. »Offenheit war systembedingt nicht machbar. Das ist wohl eine der Ursachen, warum auch meine zweite Ehe damals auseinandergegangen ist. Im Geheimdienst, egal ob West oder Ost, geht das, was du tust, deinen Partner nichts an. Ich durfte meiner Frau nicht erzählen, wie mein Job aussieht, und ich habe ihr auch nichts gesagt. Das ist ein rigoroser Vertrauensbruch.«

»Das System« war schuld, das System, auf das man alles schieben kann. Wie präsent es in den Erzählungen von Klaus-Dieter ist. Doch hat nicht auch in der DDR jeder viele kleine persönliche Entscheidungen getroffen?

Annett schüttelt den Kopf. »Das heißt aber, dass auch sie an dem größten Teil deines Lebens keinen Anteil hatte. Und das hast du so entschieden.«

Klaus-Dieter nickt. »Ich musste mit meinen Problemen selber fertig werden. Auch die ganzen Widersprüchlichkeiten zur Wende, die vielen Fragen, die man hatte, konnte ich nicht mit dem Menschen besprechen, mit dem ich zusammengelebt habe. Auch deshalb war die Wendezeit für uns als Paar sehr schwierig. Sie hat sich dann immer mit ihrer Schwester unterhalten. Deren Mann war auch im Geheimdienst. Wir konnten miteinander sprechen, aber wir durften nicht mit unseren Frauen reden. Die konnten sich dann untereinander trösten. Aber sie wussten nicht, was passiert mit ihren Männern. Werden sie am nächsten Laternenpfahl aufgehängt? Oder werden die interniert? Oder gibt’s Krieg?«

Annett hat weiter im Fotoalbum geblättert, manche Fotos herausgenommen. Hört sie, was ihr Vater sagt? Jetzt schaut sie auf. »Und wie siehst du das heute?

Klaus-Dieter reibt sich die Augen, fährt sich mit den Handflächen über das Gesicht. Dann schaut er seine Tochter an. »Heute erlebe ich das anders und bin anders mit mir im Reinen. Diese Geheimnistuerei ist Gift für eine Beziehung.«

Annett zeigt ihrem Vater ein Foto, auf dem sie vielleicht vierzehn Jahre alt ist. »Das hätte mir auch ganz gutgetan. Das hätte mich damals vielleicht zu einem stärkeren und kritischeren Menschen gemacht.«

Sie sieht ihn an. Klaus-Dieter schweigt. Sein Handy klingelt wieder, er nimmt nicht ab. Versteht er, was Annett ihm sagen will? Versteht er die gesellschaftliche Dimension? Der Nachteil eines hermetisch abgeschlossenen Systems, wie es die DDR war, ist, dass es sich vor jeder Veränderung nach außen und nach innen abschirmt. Jugendliche in der DDR trafen bei ihren Versuchen, sich vom Elternhaus und vom Staat zu emanzipieren, vielfach auf eine Kultur, die sie erneut einbinden und kritiklos auf sich verpflichten wollte. Das ermöglichte nur wenig produktive Generationenauseinandersetzung, keinen offenen Umgang mit gravierenden gesellschaftlichen Konflikten und damit kaum gesellschaftliche Weiterentwicklung. Diese mangelnde Auseinandersetzung führte zur Installierung einer Art »Elterninstanz«, die man jederzeit anklagen, bewundern oder für sein eigenes Schicksal verantwortlich machen konnte. Nach der Wiedervereinigung konnte das in dem zunächst unbekannten liberalen Wirtschaftssystem, in dem nun jeder auf sich selbst zurückgeworfen war, für den einzelnen große Verunsicherung bedeuten.

Annett hat ihrer eigenen Unsicherheit viele neue Erfahrungen entgegengesetzt. Heute scheint sie nicht unzufrieden mit dem Verlauf des Gesprächs mit ihrem Vater. So weit sind sie miteinander noch nie gekommen.

Annett schlägt Klaus-Dieter vor, Jutta zum Kaffee zu ihr einzuladen. Über diesen Vorschlag freut sich ihr Vater sichtlich. Er tippt eine Nachricht in sein Handy. Annett steht auf und macht neuen Kaffee.

Als ich sie nach ein paar Monaten wieder anrufe, bereitet Annett gerade den nächsten Auslandsaufenthalt der fünfköpfigen Familie vor. Diesmal soll es für mindestens fünf Jahre in ein südamerikanisches Land gehen. Ihr Mann wird an der deutschen Goethe-Schule arbeiten. Er ist bereits vorausgereist.

Später schreibt sie mir: »Mit dem Umzug nach Südamerika haben wir wieder unsere Komfortzone verlassen. Lernen! Kennenlernen – klar, eine andere Welt, aber auch sich selbst. Die Zeit in Asien hat uns geprägt. Wir hatten nach acht Jahren Lust und Sehnsucht, uns wieder einer radikal neuen Situation zu stellen.« Die Ferne hilft Annett, ihr Aufwachsen in der DDR zu reflektieren und zunehmend kleiner in sich werden zu lassen.

Ich erinnere mich, wie Annett mir ganz am Anfang unserer Bekanntschaft erzählte, dass, obwohl sie die DDR als intoleranten Staat nicht vermissen würde, ihr heute etwas fehle: dieses Wissen, dieses Gefühl, man arbeite an etwas Größerem, der eigene Anteil zähle. In Südamerika wird Annett nicht auch an der Goethe-Schule einsteigen, sondern als Freiwillige in einer kleinen Schule in einem Elendsviertel Englisch unterrichten.

»Der Druck wird immer größer, immer Jagd, immer präsent sein«

Michael (*1978) und Gerd (*1949)

Dörte Grimm

Ein wunderschöner Sommertag, 22 Grad. Ein leichter Wind zieht über die Prignitzer Felder, an deren Rändern Mohnblumen, Kornblumen und Schafgarbe blühen. Das Korn steht in voller Reife. Die Landschaft wirkt trocken, es hat nicht genug geregnet in den letzten Wochen. In Süddeutschland drohen zur selben Zeit die Ernten zu verfaulen, Felder und Ortschaften stehen unter Wasser.

Читать дальше