Mi madre se desvivía por tres nísperos que mi hermano y yo plantamos con tres semillas. A medida que crecían, los iba cambiando de maceta y al final era tan grande que temíamos que pudieran hundir la galería. Aquellos tres nísperos delgados que crecían demasiado juntos eran nuestra infancia a su lado. Por eso les dedicaba tantos cuidados. Y por la misma razón yo cuidé alisos, alcornoques, robles, pinos y acebos: los plantaba en la orilla de las pistas forestales que abrían de un día para otro en la línea de cresta, arrasando la montaña. Y plantaba jacintos, como hacía mi madre. Y narcisos y tulipanes, porque me gustaban a mí. Una vez intenté trasplantar un roble que había nacido en el medio de una pista forestal: no podía crecer y había quedado como un arbusto. Tiraba bellotas desde el balcón de nuestra casa en Arbúcies para ver crecer árboles de bosque en medio de las acacias astillosas del descampado. Mi amigo Jordi Ribas se imaginaba a los jabalíes abriendo la boca, esperando el maná que les caía del cielo. Nos reíamos mucho imaginando la escena. Y las acacias nos respondían con una florecida magnífica, con las ramas cargadas de farolillos blancos. Las flores me gustaban tanto que me las comía.

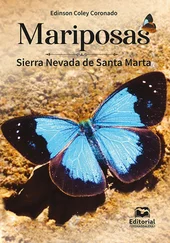

Una vez, volviendo de una excusión, en Llançà, en el lugar en el que empieza el sendero que baja a la playa de Garbet, junto a la carretera, encontramos cinco o seis pitas pequeñísimas. Las arranqué delicadamente, para que no las pisaran los transeúntes. Las volví a plantar junto al camino y los primeros días, cuando regresaba de excursión, las regaba con el agua que me sobraba. En aquel punto el viento de tramontana derriba las pitas floridas. En torno a la caña de la flor, con las bandejas amarillas goteantes de miel, se acumulan abejas y unos escarabajos verdes (Cetonia aurata). Metalizados, planos, con unas ondulaciones aerodinámicas en la espalda: parecen coches deportivos de la marca Lamborghini. Son muy irascibles y se defienden a mordiscos. Cuando las flores de la pita se quedan sin miel, se despiden hasta el próximo año. Un día, las pitas que trasplantamos serían como estas pitas caídas —pensábamos, si advertíamos que crecían un poco—, llenas de abejas y escarabajos verdes. Ahora sé que todo aquel anhelo de cuidar robles y acebos, jacintos y pitas, nos ha servido cuando hemos tenido que cuidarnos a nosotros mismos.

Los bichos de la cuenca de la mano

Mi yaya debió de beber en muchas fuentes porque cuando llegábamos a una y no llevábamos vaso (nunca lo llevábamos), formaba una cazoleta con las manos, muy bien hecha, no se le escapaba el agua por entre los dedos. Tenía la piel pecosa y unas palmas blancas y limpias: era como beber agua con jabón. Cuando, más mayor, era yo quien hacía la cazoleta, se me escurría el agua por los brazos. Bajó mucho el caudal de las fuentes. Siempre llevaba botellas de plástico para regar los árboles y, si sobraba, me la echaba por la cabeza. Un verano, en Llançà, cuando el sol había calcinado la mayoría de las plantas, le enseñaba a Pau a hacer la cazoleta. «Pon las manos así». De las flores de hinojo tomaba uno, dos, tres, cuatro chinches a rayas rojas y negras (Graphosoma lineatum). Es un pentatómido, como el chinche de escudo verde. Los chinches rayados corrían confiados por la mano del niño, los deditos abultados, con pliegues en las articulaciones. Había muchos, siempre en las mismas matas, siempre de tres en tres o de cuatro en cuatro. Rondando del tallo a la flor y de la flor al tallo, sin actividad conocida. Y a lo mejor se trataba cada tarde de los mismos chinches, que pasaban de la flor a la mano y de la mano a otra flor. Por la mañana, antes de que pasáramos caminando hacia la playa, se reagrupaban para estar en su sitio, cuando los buscara el niño. Y al niño le hacía gracia que hubiera tantos y cuando algún amigo venía a visitarnos se los ponía en la mano, como una gran cosa, y decía, sabelotodo: «¡Son los típicos!», porque había muchos. Y a pesar de ser rojos y negros, en la tripa tenían un reflejo verdoso. Y no se comprendía que tuvieran esa combinación tan extremada, rojo y negro, con el rojo un poco gastado. Debía ser para asustar, como las avispas. O para quedar confundidos con aquel bosque de tallos secos, verticales, con roturas raras, un bosque de paja seca y sin nombre, en el que de cuando en cuando se enroscaba una campanilla rosada. Y el chaval reía porque a veces encontraba dos pegados por detrás. Hacia el final del verano, veía dos o tres en la flor cerrada de una zanahoria silvestre, que parecía que habían entrado allí para dormir.

«Son siempre los mismos bichos», insistía su madre. Recordábamos un día, cuando el niño tenía tres o cuatro años. Se dedicó a contar los polluelos de las golondrinas que asomaban la cabeza en el nido, en el garaje del apartamento de alquiler. Estaba ansioso por conocerlo todo. Y cada golondrina que asomaba la cabeza la contaba como si fuera un nuevo ejemplar: «¡He visto veinticuatro, veinticinco golondrinas!». Y todo el mundo se reía de las ocurrencias del crío.

«¿Cómo deben estar tus pequeñas encinas?», me preguntaba Cris, en invierno, un día de fuerte temporal; o si hacía tiempo que no llovía, pensando en las encinas que plantábamos en la cresta de la montaña desde hacía varios veranos. Solo veíamos los árboles y las plantas en el pico del calor: la plenitud de los hinojos, que cubrían el panorama con un velo transparente, verde y amarillo. En los días felices de finales de verano masticábamos los granos, que nos dejaban en la boca sabor de anís. Cuando se marchitaban, a principios de noviembre, ya habíamos regresado a Barcelona. Un año me fijé en los círculos de moho que se forman en el tronco de los hinojos y los describí en un artículo. Pero no veíamos cómo crecían y cómo acababan matando la planta. De un año a otro los encontrábamos siempre verdes y tiernos, y siempre, al final, daban unos granos que se podían comer. ¿Cómo deben estar los típicos, ahora que no vamos?

«¡Ahora sale con que las hormigas le hablan!». El chico ponía cara de espanto. Yo había oído claramente el chillido de una hormiga. Fue en el prado de Can Pla, junto al bosque de encinas, donde empieza el ramal de la pista que desciende hasta el pinar. En su primer tramo, está cubierto de hierba. Eran hormigas autóctonas, negras (Lasius niger), de esas que parecen dos bolitas de tinta pegadas, todas las bolitas de tamaños diferentes. Habían levantado una pared en torno al hormiguero, como la torre de refrigeración de una central térmica, con las piedrecitas desagregadas, en equilibrio unas sobre otras. Junto a la pared, hebras de paja y glumas de avena loca. «Te juro que la he oído chillar». Cris me miraba como si me faltara un tornillo.

En aquel momento hubiera tenido que añadir orgullosamente: «Sí: me hablan. Cuando era pequeño, en uno de los tilos de la terraza del hostal había un hormiguero. Me gustaba observar a las hormigas: verlas salir del agujero, subir y bajar del tronco. No era una hilera uniforme: de cuando en cuando salía una, como los esquiadores que se lanzan a la pista para iniciar un eslalon. No veía a ninguna que se moviera en otra dirección que hacia la copa del tilo. Quizás se alimentaban del pulgón que se formaba en las hojas y que desesperaba a mi madre, porque caía encima de los clientes. Me hablan porque, más mayorcito, me daba vergüenza que me vieran todo el día sentando frente al alcorque del tilo: metía las hormigas en un bote y las llevaba al patio. Mi madre quería que la entrada del patio, una gran puerta claveteada, con dos batientes que terminaban en un semicírculo, estuviera siempre cerrada, para que los clientes y la gente de la calle no pudieran entrar sin ser vistos hasta la cocina y el comedor. No sé de dónde había salido un gran cubo rectangular de hormigón, aproximadamente de un metro de largo, que parecía un depósito sin tapa. Mi abuela lo llenó de tierra y plantó en él un palmito, de tronco peludo, y hortensias de invierno que no prosperaban, porque encajonado entre el hostal y la casa de al lado, y con una pérgola por la que trepaba una vid salvaje muy tupida, en el patio nunca tocaba el sol. Me dedicaba a levantar las macetas y recogía los bichos que quedaban en la base y en el suelo para llevarlos al cubo: cochinillas de la humedad —que todo el mundo conocía como bichos bola—, pequeñas escolopendras, ciempiés (Tachypodoiulus niger) que olían a medicamento. También liberaba en el depósito a las hormigas del tilo. Esperaba que construyeran un nido en las raíces del palmito: venga, venga, sin reina, sin obreras, sin castas, viva el comunismo libertario, el puñado de hormigas que había traído en el bote. ¡Y por eso ahora, agradecidas, me hablan!».

Читать дальше