| 12 |

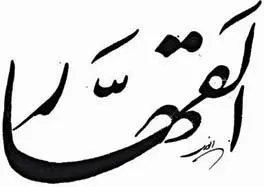

al-Bāri der Schaffende, der URSPRUNG |

Die Wortwurzel dieses arabischen Gottesnamens ist die gleiche wie die jenes hebräischen Wortes für „erschaffen“, das nur auf Gott angewandt werden kann. Wir Menschen können schöpferisch umgehen mit schon Erschaffenem, mit dem, was schon da ist. Aber wie kommt es, dass überhaupt etwas ist und nicht nichts? Als Kinder konnten wir noch solche Fragen stellen und uns wundern. Aus solchem Wundern, das Platon den Anfang allen philosophischen Denkens nennt, steigt die Frage auf nach dem URSPRUNG allen Seins.

Hinter dem Wort URSPRUNG steht das Bild eines Sprunges. Was springt da? Das Sein springt aus Nicht-Sein ins Dasein. „Aus nichts wird nichts“, heißt es im Volksmund ganz richtig. Der Quell allen Seins ist aber nur insofern „Nichts“, dass er „nicht etwas“ ist. Er ist aber kein leeres Nichts. Dieses göttliche Nichts, das Angelus Silesius in seinem Zweizeiler „ein Nichts und Übernichts“ nennt, ist der mütterliche Urgrund, schwanger mit unbegrenzten Möglichkeiten. Der URSPRUNG ist dann der Sprung von Möglichkeit in die Wirklichkeit, aus reinem Möglich-Sein ins So-Sein.

Die zarte Gottheit ist ein Nichts und Übernichts .

Wer nichts in allem sieht, Mensch, glaube, dieser sieht’s .

Sieht was? Die göttliche Wirklichkeit in allem: das Große Geheimnis, das beide Pole des URSPRUNGS umfasst, das Sein und das Nicht-Sein und zugleich das Springen selber. Der Name Schöpfer verweist mehr auf das Sein, der Name URSPRUNG mehr auf das Springen aus dem Nicht-Sein. Ja, wir können lernen, in allem, was wir anschauen, zugleich das Große Geheimnis zu „sehen“, es wirklich zu spüren als Nichts, hinter dem Ursprung – als Hintergrund gleichsam. So können wir ja auch bei Musik die Stille mithören lernen, nicht als etwas Zusätzliches, sondern als Voraussetzung.

Als Kind warst du – wie alle Kinder es sind – ein kleiner Philosoph. Kannst du dir erlauben, zu dieser Einfalt (nicht Einfältigkeit!) zurückzufinden? Traue es dir doch zu, und dann lies nochmals aufmerksam diese Erwägung zum Gottesnamen URSPRUNG .

| 13 |

al-Muṣawwirder FORMENDE, der jedem Ding seine Form Gebende |

Alle Namen, die wir Gott geben, sind wie Brücken zwischen Nennbarem und Unnennbarem. Wir müssen es schaffen, zugleich auf beide Brückenköpfe zu schauen. Nur ins unnennbare Licht zu schauen, das macht blind. Aber nur Nennbares zu sehen, ist Kurzsichtigkeit. Dass „Schöpfer“ und „Ursprung“, Sein und Nicht-Sein, ein und dieselbe letzte Wirklichkeit bezeichnen, geht uns nur dann auf, wenn beide uns zugleich begeistern und erschaudern lassen. Oder um ein anderes Bild zu gebrauchen: Im Strom erkennen wir die Quelle und in der Quelle den Strom, aber nur dann mit voller Wirkkraft, wenn wir uns der Strömung hingeben. Und diese Strömung ist eine FORMENDE: Sie greift ins Gestein wie ein reißender Wildbach. Durch alles, was uns widerfährt, durch „Schönheit und Schrecken“, formt uns der FORMENDE, und doch nur so, wie wir es zulassen. Wir sind mit dem Großen Geheimnis zuinnerst geeint. Wir erleben den FORMENDEN als unsere eigene innerste Sehnsucht zur Lebensgestaltung.

Fühlst du eine Stelle in deinem Inneren, wo sich etwas verändern will? Veränderung kann schmerzen. Aber wie gut, sich dessen bewusst zu werden, dass dein Leben nicht von äußeren Umständen getrieben seine Form erhält, sondern „wie es dir selber gefällt“ .

| 14 |

al-Ġaffārder VERGEBENDE |

Mit jedem Gottesnamen meinen wir letztlich den, auf den alles, was es gibt, hinweist, also den Geber. Es geht dabei um ein so uneingeschränktes Geben, dass selbstverständlich die höchste Form des Gebens mitgemeint ist, nämlich das Vergeben. Darum nennen wir Gott den VERGEBENDEN. Wir kommen aber nicht nur durch Nachdenken zu dieser Einsicht, sondern auch durch praktische Erfahrung. Sobald wir Leid, das uns zugefügt wurde, wirklich vergeben, ist es geheilt, nicht verschwunden, aber verwandelt: Was uns brannte, wärmt uns jetzt, wärmt unser eigenes Herz und das Herz dessen, der uns Leid zufügte.

Was bedeutet aber vergeben? Es bedeutet, so vollkommen zu geben, dass wir uns selber, also den Ankläger, wegschenken. Wir stehen dadurch dem Anderen, der uns leiden macht, nicht mehr gegenüber, sondern werden eins mit ihm. Indem dieser „Eine“ jetzt die Schuld „auf sich nimmt“, hebt er sie auf – im Vollsinn des Wortes „aufheben“. So macht es ja selbst der VERGEBENDE mit uns.

Wo brennt dich dir zugefügte und noch nicht vergebene Schuld? Willst du sie heute vergeben? Du darfst sicher sein zu erfahren, dass Vergebung verwandelt. Das gehört zum innersten Wesen der Wirklichkeit .

| 15 |

al-Qahhārder Alles-Bezwinger, die OBERHAND |

OBERHAND ruft in unserer Vorstellung das Bild von Streitkämpfen wach, in denen eine Seite die OBERHAND gewinnt. Wenn aber OBERHAND als Name Gottes gebraucht wird, dann kann nicht die Rede sein von Kampf, und schon gar nicht von zwei Seiten. Gott ist ja auf beiden Seiten, auf allen Seiten. Und Gott braucht nicht zu kämpfen und zu siegen. Die letzte höchste Wirklichkeit hat von Anbeginn die OBERHAND und hat sie fraglos und selbstverständlich. Nur wir müssen kämpfen, vor allem gegen Gewalttätigkeit: Also müssen wir gewaltfrei kämpfen.

Können wir aber gegen Gewalt für Gewaltfreiheit einstehen und wirklich die OBERHAND gewinnen? Ja, aber nur dann, wenn wir die OBERHAND schon haben, das heißt, nur wenn wir uns vorbehaltslos auf die einzige, die göttliche OBERHAND verlassen. Manchmal zeigt sich der Sieg der Gewaltfreiheit sogar auf geschichtlicher Ebene, aber doch eher selten. OBERHAND weist über die Zeit hinaus. „Was hier wir sind“, und dazu gehört auch das, was wir hier erreichen, „kann dort ein Gott ergänzen“, heißt es bei Friedrich Hölderlin. Und dieser Gott hat nicht nur die Oberhand, sondern ist die OBERHAND.

Finden die folgenden Zeilen aus Rainer Maria Rilkes „Herbst“, in denen die OBERHAND von unten alles auffängt, bei dir ein Echo?

Wir alle fallen. Diese Hand da fällt .

Und sieh dir andre an: Es ist in allen .

Und doch ist Einer, welcher dieses Fallen

unendlich sanft in seinen Händen hält .

| 16 |

al-Wahhābder Geber und Verleiher, der SICH ENTÄUSSERNDE |

Manche Gottesnamen sind Ausdruck von Gefühlen, die durch eine Begegnung mit dem Großen Geheimnis in uns Menschen ausgelöst werden, ein Beispiel wäre etwa „der Erhabene“. Andere Namen entspringen mehr unserem Nachsinnen über Gott; dafür ist der SICH ENTÄUSSERNDE ein Beispiel. Mit dem Wort „Gott“ weisen wir ja auf die letzte Wirklichkeit hin, diese aber ist allumfassend. Wie könnte nun der Allumfassende etwas Begrenztes schenken? Gott schenkt also immer sich selbst: rückhaltlos, völlig und ganz. Nur das Fassungsvermögen der Gefäße, in die hinein Gott sich ausgießt, ist begrenzt. Und diese „Gefäße“ gibt es nur, weil Gott „einen Schritt zurücktritt“, um für die Schöpfung Platz zu machen, wie die chassidische Tradition es anschaulich ausdrückt. Nur dadurch, dass Gott sich selbst entäußert, wird es ja erst möglich, dass es „außer Gott“ überhaupt etwas gibt. Auch dass wir Gott Namen geben können, ist ja nur deshalb möglich, weil der SICH ENTÄUSSERNDE uns sein „Außen“ zeigt. In das Innere der letzten Wirklichkeit reicht kein Name hinein. Alles, was es gibt, wir selber eingeschlossen, ist Ausdruck dieses „Innen“ und Ort der Begegnung mit dem SICH ENTÄUSSERNDEN.

Читать дальше