Del observador-intérprete al partícipe-artesano

Wheeler (2) propone eliminar de los libros la palabra observador y reemplazarla por la de participante. Participamos de un mundo, un universo y un ser creado a nuestra imagen y semejanza. Puesto que inventamos la realidad al observarla, podríamos decir que las teorías, paradigmas y perspectivas de la realidad constituyen nuestras propias creencias, en el sentido más estricto de la paronimia de que el que cree, crea. Más artesanos-científicos han participado de estos conocimientos que mueven el piso de la matriz mecánica tales como Kuhn (1962), Jung (1930), Pauli (1945), Von Bertalanffy (1969), Wilber (2008), Wiener (1948), Jantsch (1980) entre otros que, por no ser el foco de esta obra, no podemos extendernos más aquí. Estas páginas constituyen una arriesgada síntesis de una perspectiva que ni vieja, ni nueva, sino más bien emergente e inesperada, enfoca la realidad como totalidad.

Nuestra participación en la trama

Los desarrollos científicos del siglo XX, ante nuestros ojos estupefactos nos ofrecen los siguientes aportes. El mundo no existe independientemente de nuestra experiencia. Nada existe sin nuestra participación. Ya que la materia no es fundamental, todas las realidades existen simultáneamente, nuestra mirada determina una. Eso significa que afectamos la realidad que vemos, es la conciencia la que elige determinando. En el nivel fundamental de conciencia somos uno.

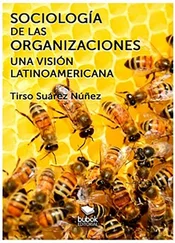

La vida es una trama, en la cual nosotros, como todos los seres vivos, somos hebras interconectadas. No existen jerarquías en esta red, solo diferentes capas de complejidad, redes que anidan dentro de redes.

Cada causa, es causa de todo lo demás. El azar y el caos son otro tipo de orden. La mutabilidad, la acausalidad y la sincronicidad son principios de la naturaleza. La parte puede considerarse como una abstracción relativa de la totalidad. Por lo tanto, podríamos decir que no existen partes, sino subtotalidades.

Finalmente, la exacerbación de las partes, “subtotales” y el énfasis en el yo circunscripto, nos ha impedido percibir la totalidad, como parte de nosotros mismos, comprendiendo que somos para sí, a la vez que somos para otros (Cohen, 2005). Necesitamos dejar de ver las experiencias encerrados en el laboratorio o el aula o como señala Peat (1988), sentados con el control remoto en el mullido sillón, para ser partícipes espontáneos, conscientes y comprometidos del universo, vivenciando las sensaciones, emociones e incluso las teorías que sobre el mundo esbozamos.

Esta cosmovisión multidimensional e indisciplinaria de la realidad es la que orienta la perspectiva educativa biocéntrica en torno a la cual se mueve y organiza esta obra.

1. Este texto constituye una síntesis de un trabajo más amplio, publicado por la misma autora en el libro Perlo, C. (2014). Hacer ciencia en el siglo XXI, Despertar del sueño de la razón. Editorial La Hendija.

2. Citado por Peat, (2007).

EL ENFOQUE DE LAS FORMAS, GESTALT: ENCUENTRO DEL SER HUMANO CON SU POTENCIAL (3)

Costa, L.

Configurando el campo

Proponemos a partir de aquí el enfoque de las formas, la Gestalt, como un importante sustento filosófico y base psicológica orientadora de nuestra tarea. Tal perspectiva nutricia, invita al encuentro del ser humano con su potencial, pone en el centro la percepción y el proceso a atravesar para concluir formas. De este modo se atiende a la exploración de las fronteras de contacto, desordenando lo ritualmente conformado, para desplegar otro orden en la construcción de un saber cómo. En este flujo se cultivan posibilidades donde las personas, los grupos, las organizaciones y las comunidades crecen desde el apoyo externo al autoapoyo, para configurar una posición vivencial fenomenológica, enriquecida por una creativa forma de registrar diferentes dimensiones del mundo. En consecuencia, es preciso estar atentos, “awareness” para crear y habitar nuevos territorios existenciales. Nuestro servicio pone el foco en la vivencia y en el acontecer considerando todas las dimensiones del ser (cuerpo, sentimiento, emociones, pensamiento y espiritualidad), más allá de la acumulación y organización de datos, recuerdos y asociación de ideas comprimidas en el psiquismo.

La palabra Gestalt tiene su origen en el participio pasado, yor Augen gestelt acuñado en la biblia en 1523, su significado aproximativo es “puesto delante de los ojos, expuesto a las miradas” (Sinay, Blasberg, 1995:4). Asimismo, el vocablo Gestalt de origen alemán significa, forma, figura, disposición y estructura. Por lo tanto, la noción central de la Gestalt es la percepción que en los seres humanos es objetiva y subjetiva al mismo tiempo. El nacimiento de esta propuesta, ocurre en una situación de época interesante donde las condiciones contextuales facilitaron la construcción de nuevos saberes, descubrimientos innovadores que contribuyeron a la reversión del modernismo positivista y a la lógica de la simplicidad. En el proceso vital del ser humano, en su diario acontecer se perciben formas que emergen desde un fondo.

La teoría básica de la Terapia Gestalt es que la maduración es un proceso de crecimiento continuo en el que el apoyo ambiental se transforma en auto apoyo. En un crecimiento sano el niño moviliza y aprende a usar sus propios recursos. Un equilibrio adecuado entre apoyo y frustración lo capacita para llegar a ser independiente, libre para usar su potencial innato. (Perls, 1974: 20).

Desde un lenguaje claro y comprensible la metodología enfatiza la necesidad de comunicar en forma precisa, directa, específica y poética. Dando color y fuerza en las oraciones, aplicando congruencia entre palabra, movimiento corporal y gestos. Usando metáforas, siendo breve y conciso cuando se realizan observaciones sobre algún tema.

Se pueden mencionar cuatro nodos fundamentales que organizan la vivencia poniendo la atención en la concentración en el presente, el proceso vital, de darse cuenta, la responsabilidad de hacerse cargo y la autorregulación organísmica. En primer lugar, la concentración en el presente precisa del enfoque en el aquí y ahora. Para darse cuenta del presente es condición previa tomar conciencia de la respiración y la concentración como soporte propio y de los otros. En segundo lugar, el proceso vital de “darse cuenta”, implica tomar conciencia de las intenciones que quiero, o el hacer siendo claro. Es importante la sensibilidad en coherencia con el funcionamiento corporal, junto a la capacidad discriminativa sensorial. Para esto es crucial darse cuenta de zonas sensoriales ciegas y facultades subdesarrolladas junto con la aceptación de lo que acontece, para comprender la diferencia entre excitación y tensión y poder trabajar en ambas cuando se presenten. Además, es preciso diferenciar calidad del tono de voz, del contenido verbal de las palabras por lo que es importante saber escuchar, ser claro en las instrucciones, darse cuenta que es lo que se está haciendo incluso, cuando se está inseguro o confuso para diferenciar datos fenomenológicos observados. En tercer lugar, la responsabilidad de “hacerse cargo” implica el contacto con los darse cuenta y las emociones, tomando conciencia en forma directa y abierta de los puntos ciegos emocionales, aspectos subdesarrollados y áreas negadas. En este sentido poder expresar las emociones de forma auténtica, sin intelectualizar y, saber cuándo no es oportuno, permite aceptar la responsabilidad mutua, tolerar la confusión sin acelerarse para eliminarla. De este modo se puede reconocer y apreciar aquello que hemos realizado y también lo que otros han hecho. En cuarto lugar, la autorregulación organísmica requiere confiar en la fuerza y potencial disponibles de las personas, también de su sabiduría corporal para equilibrar y sanar. La autorregulación es el proceso homeostático, por medio del cual los seres humanos se adaptan a su ambiente vital y satisfacen sus necesidades-fisiológicas, afectivas y espirituales.

Читать дальше