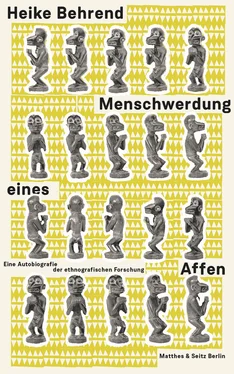

Anstelle unserer Klapperstorchgeschichte erzählten Mütter in den Tugenbergen ihren Kindern, dass eine Frau, die sich ein Kind wünscht, in die Wildnis geht. Sie stiehlt dort ein Affenbaby, schneidet ihm den Schwanz ab und trägt es nach Hause. Sie legt es an ihre Brust und nennt es »mein Affe«, bis es in einem Ritual den Namen eines Ahnen erhält. Dann wird seine Herkunft, sein äffischer Ursprung, »vergessen«.

Die Grenze, die die Bewohner der Tugenberge zwischen Mensch und Tier ziehen, in diesem Fall Affe, ist sehr viel durchlässiger als jene, die das Christentum zieht. Während die christliche Schöpfungsgeschichte den Menschen als Herrn über die Tiere setzt und damit eine starke Diskontinuität zwischen beiden erschafft, ist das Verhältnis in den Tugenbergen eher kontinuierlich; es schließt eine Entfernung des Menschen vom sowie eine Rückkehr zum Affen ein.

Die Bewohner Bartabwas vertraten also einen Primitivismus und eine Evolutionstheorie, die Darwin sicherlich erfreut hätte. Ihre Theorie der Menschwerdung war nicht unilinear und auf Fortschritt hin ausgerichtet. Das Äffische verschwand nie ganz, wurde nicht völlig überwunden. Denn in verschiedenen Ritualen des Lebenszyklus mussten die Initianden in der liminalen Phase nicht nur in die Wildnis zurück, sondern auch wieder zu wilden Tieren werden, bevor sie sich in eine »größere soziale Person« verwandeln konnten.

Als Affe wurde ich der Kategorie der Primitiven und ganz Fremden zugeteilt. Ich war nicht Mensch, sondern Tier. Man platzierte mich an den Rand einer mir fremden Kosmologie. Doch bekam ich die Chance, mein äffisches Wesen hinter mir zu lassen: Meiner Entwicklung förderlich waren zunehmende Sprachkenntnisse und das Erlernen der Regeln der Höflichkeit, auch wenn ich mich nicht immer an sie hielt. Vom Affen stieg ich zum »Ding« auf; »Ding« bezeichnet eine Person, die noch nicht wirklich erwachsen und selbstverantwortlich handelt – so wie man auch bei uns von einem »jungen Ding« spricht. Doch da ich regelmäßig in die Tugenberge zurückkehrte und die Ältesten mich nicht loswurden, stellte ein Ältester mit Namen Aingwo fest: »Das Ding kommt immer wieder zu uns, das Ding liebt uns.« Meine Beharrlichkeit, zu ihnen zurückzukehren, war die erste Eigenschaft, die sie meiner noch höchst unvollständigen sozialen Person anhefteten.

Ich versuchte vor allem mit den Ältesten, »die noch wie ihre Väter lebten«, ins Gespräch zu kommen. Das war recht schwierig, zum einen, weil ich Kalenjin, die lokale Sprache, zwar erlernte, aber nicht gut sprechen konnte. Kalenjin gehört zu den tonalen Sprachen und besitzt mindestens fünf verschiedene Tonhöhen, die ich nie traf. Da sich mit der Tonhöhe auch die Semantik ändert, konnte es passieren, dass ich das Gegenteil von dem sagte, was ich eigentlich sagen wollte. Einmal versuchte ich einen Mann mit freundlichen Worten zu begrüßen, doch was ich sagte, war eine Beleidigung. Er wurde böse, und Kipsang musste ihm mühsam erklären, dass ich ihn nicht absichtlich beleidigt hatte, sondern unfähig war, seine Sprache zu sprechen.

Zum anderen weigerten sich viele der Ältesten, überhaupt mit mir zu reden. Denn ich kannte die Regeln der Höflichkeit nicht, ja wusste nicht einmal, dass es sich für eine junge Frau nicht gehörte, einem älteren Mann Fragen zu stellen. Die aus ihrer Perspektive unverschämte Neugier, die mich antrieb und die, wie ich glaubte, selbstverständlich zum ethnografischen Unternehmen gehörte, führte zu Ablehnung.

Besonders der Älteste Aingwo, der mit der Geschichte der Tugen und ihren Ritualen bestens vertraut war, litt unter meinen Besuchen. Immer wieder fragte er, ob nicht wenigstens mein Ehemann meine Arbeit übernehmen könne. Er fragte auch, was ich mit dem Wissen, das er mir gab, anstellen würde. Er seufzte und stöhnte, setzte sich aber doch mit mir zusammen und antwortete auf meine »falschen« Fragen. Falsch waren sie in dem Sinn, dass er sie sich so nie selbst gestellt hätte. Ohne es eigentlich zu wollen, forderte ich ihn heraus, das manchmal Ungesagte und im Dunkel Gebliebene zur Sprache zu bringen und in neue Richtungen zu denken. Ich mutete ihm eine Fremderfahrung zu, die er zu artikulieren suchte. Oft genug mögen ihm meine Fragen höchst unsinnig erschienen sein. Doch großzügig gab er mir Antworten, die sich aus der Übernahme eines ihm fremden Anspruchs ergaben und ihn veranlassten, nicht einfach etwas zurückzugeben, was bekannt war, sondern etwas zu erfinden.

Auch rührte ihn mein Interesse an seiner Vergangenheit. Er liebte es, von den alten Zeiten zu sprechen, als seine Altersklasse noch mächtig war. Nicht ohne eine gewisse Nostalgie trafen wir uns in dem gemeinsamen Wunsch nach Rekonstruktion des Vergangenen.

Und ich lernte und ließ mich belehren. Wenn wir eine ältere Frau, die »Bulle« geworden war, oder einen männlichen Ältesten besuchten, rief ich laut vor dem Eingang zum Haus toek , was so viel bedeutet wie »hier kommt ein Gast«. Dann wartete ich, bis die Frau des Hauses oder der Hausherr erschien, mich begrüßte und einlud, Platz zu nehmen. Danach tauschten wir Neuigkeiten aus, redeten über das Wetter, die Ernte, die Gesundheit und so weiter. Erst danach begann ich vorsichtig anzufragen, ob ich fragen dürfe; und wenn mir die Erlaubnis erteilt wurde, stellte ich zuerst eher allgemeine und dann immer konkretere Fragen, die Kipsang kunstvoll den lokalen Regeln der Höflichkeit anzupassen suchte.

Da ich jedoch überhaupt erst die richtigen Fragen finden musste, Fragen, die ich mir zu Hause nicht hätte ausdenken können, bat ich die Ältesten um Geschichten. Ich hatte, um Forschungsgelder zu bekommen, in Berlin einen sehr vorläufigen und extrem offenen Forschungsplan zur »Sozial– und Wirtschaftsgeschichte in den Tugenbergen« geschrieben, der es mir erlaubte, vor Ort das Thema meiner Arbeit zusammen mit meinen Gesprächspartnern zu (er-)finden.

In ihren Geschichten führten mich die Ältesten in höchst unterschiedliche – und mir oft unbekannte – Felder des Wissens ein. Sie erzählten nicht eigentlich ihre Lebensgeschichte, denn die Tradition autobiografischer Bekenntnisse war ihnen fremd. So wie das individuelle Porträt in vielen Teilen Afrikas in der vorkolonialen Kunst verboten war, weil nicht das Einzigartige, Idiosynkratische des Individuums, sondern seine soziale, den anderen zugewandte Seite interessierte, so stellten die Erzähler in ihren Geschichten eher das Beispielhafte, Allgemeine heraus. Individuelles Scheitern und Aufbegehren blitzten darin nur als ein kurzes Abweichen auf, um das rechte Leben umso eindringlicher vorzuführen. Sie sahen sich eher von außen und betrachteten ihre Person als opak, »als ein geschlossenes Gefäß, in das man nicht hineinschauen kann«. Ihr »Ich« gehörte vor allem den anderen.

Anders als bei uns wurde ihnen in den Ritualen des Lebenszyklus die soziale Biografie irreversibel in den Körper eingeschrieben. Die Ältesten übten so ihre Macht aus, fügten Schmerzen zu und markierten den Körper der Kinder, indem sie Zähne rituell entfernten und Ohrläppchen durchbohrten. Nach Eintritt in die Pubertät fand die Beschneidung statt. Im Ritual erlitten die Initianden den sozialen Tod, opferten einen Teil ihres Körpers, um als Mann oder Frau »wiedergeboren« zu werden. Die verheilten Narben lieferten eine Spur, eine soziale Biografie, die wie eine Schrift gelesen werden konnte, aber der Singularität der einzelnen Initianden und ihrem Schmerz nicht unbedingt Rechnung trug.

Die Geschichten, die Kopcherutoi, Sigriarok, Aingwo und Kipton mir erzählten, waren nicht eigentlich zum Bleiben bestimmt. Dass ich sie aufschrieb, verstanden sie als Versuch, sie vor dem Verschwinden zu bewahren. Kopcherutoi sagte: »Du schreibst die Geschichten auf, damit wir sie vergessen können.«

Das ethnografische Notizbuch, meist ein Schulheft, das ich in einem der kleinen Läden in Bartabwa gekauft hatte und immer bei mir trug, wurde Teil meiner Person. Wo immer ich auftauchte, war es dabei. Es ist nicht übertrieben, wenn ich heute mein Verhältnis zu diesem Notizbuch als fetischistisch beschreibe. Das Heftchen war aufgeladen mit Gefühlen, Hoffnungen und Ängsten. Ich hatte wilde Träume über seinen Verlust, es wurde gestohlen oder verbrannte im offenen Feuer meiner Hütte. Tatsächlich taucht in Erzählungen und Anekdoten, die Ethnologen sich gerne über ihre Feldforschung erzählen, das Thema der verlorenen Feldnotizen immer wieder auf. 4Auch in Darstellungen von Ethnologen als Masken, Skulpturen oder in Zeichnungen, die während der Kolonialzeit von den Kolonisierten angefertigt wurden, bildet das ethnografische Notizbuch ein unerlässliches Accessoire des Forschers. So tauchte unter den Dogon in Mali, als der Ethnologe Marcel Griaule mit seinem Team 1931 die Felsen von Bandiagara besuchte, eine Maske mit Namen »Madam« auf. »Madam« trat ohne feste rituelle Form auf. Doch der Träger der Maske trug immer ein Notizheft bei sich, mischte sich mit unverschämter Neugier in Zeremonien ein, machte Notizen, riss Seiten aus dem Heft und verteilte sie, als seien sie schriftliche Befehle. Ein andermal setzte sich »Madam« auf einen Stuhl, ein wenig entfernt von den anderen Masken. Ihr zu Füßen saßen zwei Gehilfen (ohne Maske). Aus einem Koffer holte sie Papier und Stift und schrieb auf, während sie sich abwechselnd den beiden Gehilfen zuwandte, die Informant und Übersetzer spielten. Wie Griaule in einer Fußnote mitteilte, handelte es sich um eine Imitation der Arbeitsweise der weiblichen Expeditionsmitglieder, wenn sie Leute befragten. 5

Читать дальше