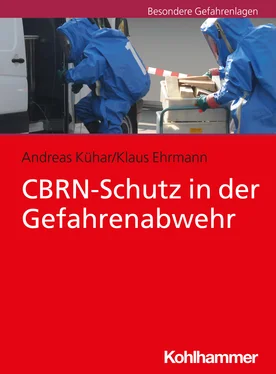

Bild 6: Nutzung einer Teleskopsonde zur Messung der Dosisleistung an der Oberfläche eines Versandstücks, im Vergleich zu einer Messung im Abstand von 0,5 m verringert sich die auf den Trupp einwirkende Dosisleistung bei Verwendung einer drei Meter langen Teleskopsonde auf 1/36. (Quelle: M. Weigle)

α- und β-Strahlung können durch Nutzung von PSA und einfachen Abschirmungsmöglichkeiten zurückgehalten werden. γ-Strahlung kann durch Abschirmmaterial (Bleiziegel, Abschirmbehälter) oder die Ausnutzung von Mauern abgeschwächt werden. Die Abschirmung von Neutronen-Strahlung gestaltet sich schwieriger.

Aufenthaltsdauer begrenzen/minimieren:

Je kürzer die Aufenthaltszeit im Bereich der ionisierenden Strahlung, desto geringer ist die aufgenommene Dosis.

An der Schadenstelle herrscht eine Dosisleistung von 500 mSv/h. Bei einer Aufenthaltsdauer von 15 Minuten wird eine Dosis von 125 mSv aufgenommen (der Dosisrichtwert zur Verhinderung einer wesentlichen Schadensausweitung wäre damit bereits überschritten). Bei einem einminütigen Aufenthalt beträgt die aufgenommene Dosis zirka 8,5 mSv (der Dosisrichtwert für den Schutz von Sachwerten ist damit noch unterschritten).

Das vierte »A«: Abschalten:

Röntgengeräte und Anlagen zur Erzeugung ionisierender Strahlen sind abzuschalten. Dabei ist zu beachten, dass, sofern beim Betrieb der Anlage Neutronen oder hochenergetische Gammastrahlung (größer 20 MeV) entstehen, auch nach dem Abschalten noch höhere Dosisleistungen vorliegen können.

2.8.3 Begrenzung der Dosisbelastung

In der Strahlenschutzverordnung (StrSchV) werden drei Bevölkerungsgruppen unterschieden, für die verschiedene Grenzwerte festgelegt sind:

Für die Allgemeinbevölkerung gilt, dass die zusätzliche Strahlenbelastung eine Ganzkörperdosis von 1 mSv/Jahr nicht überschreiten darf.

Beruflich strahlenexponierte Personen, d. h. Personen, die im Rahmen einer beruflichen Tätigkeit einer Strahlenexposition oberhalb der in der StrSchV festgelegten Dosisgrenzwerten ausgesetzt sind, z. B. in der Medizin, in der Forschung oder Arbeiten in Kernkraftwerken. Hierbei wird zwischen den Kategorien A (Ganzkörperdosis bis 20 mSv/Jahr) und B (Ganzkörperdosis bis 6 mSv/Jahr) unterschieden.

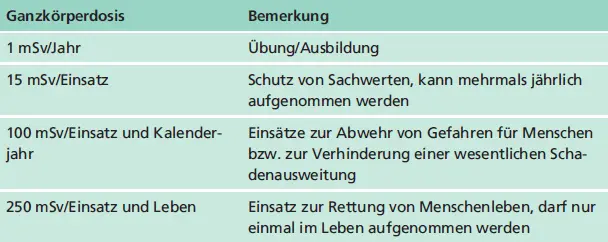

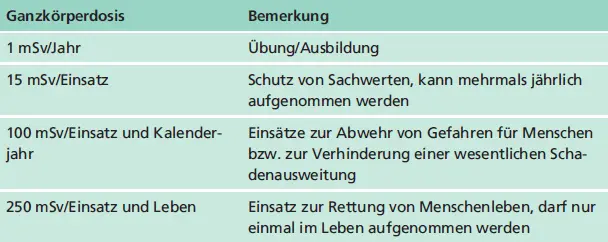

Für Einsatz- und Rettungskräfte, die im Zuge von Einsatzmaßnahmen einer Strahlenbelastung ausgesetzt sein können, sieht die FwDv 500 folgende Dosisrichtwerte vor:

Tabelle 12: Die im Strahlenschutz-Einsatz geltenden Dosisrichtwerte (Quelle: FwDV 500)

GanzkörperdosisBemerkung

Eine Überschreitung der 250 mSv ist nur unter strengen Bedingungen zulässig:

Nur durch die Dosisüberschreitung ist die Rettung von Menschenleben, die Vermeidung von schweren strahlenbedingten Gesundheitsschäden oder die Vermeidung / Bekämpfung einer Katastrophe möglich.

Die beteiligten Einsatzkräfte sind ausgebildet und müssen über die möglichen gesundheitlichen Risiken und die zu treffenden Schutz- und Überwachungsmaßnahmen angemessen unterrichtet sein.

Der Einsatz darf nur durch Freiwillige durchgeführt werden.

Aufgrund des Inkrafttretens des novellierten Strahlenschutzgesetzes und der zugehörigen Strahlenschutzverordnung kann es zu einer Anpassung der Dosisrichtwerte in der FwDV 500 kommen. Zur Personenüberwachung ist bei Einsätzen mit radioaktiven Stoffen ein Personendosimeter mitzuführen, das unter der Schutzkleidung zu tragen ist. Über die gemessenen Werte ist ein Nachweis zu führen und den zuständigen Überwachungsbehörden gegenüber zu dokumentieren. Zur Feststellung des Erreichens des einsatzbezogenen Dosisrichtwertes ist von dem Einsatztrupp ein Dosiswarngerät mitzuführen.

3 Biologische Gefahren

Remko Pijnenborgh

Biologische Gefahren bedrohen die Menschheit seit ihrem Anbeginn. Mikroorganismen und Viren sowie tierische und pflanzliche Toxine haben mehr Menschen das Leben gekostet als die unzähligen Auseinandersetzungen innerhalb der Menschheit. Die technische Möglichkeit, Organismen mit bestimmten Eigenschaften zu verändern, die möglichen Auswirkungen des Klimawandels und die zunehmende Mobilität der Menschen stellen die Gefahrenabwehr vor veränderte Herausforderungen.

Bild 7: Desinfektionsmaßnahmen an der Ausfahrt eines durch eine Tierseuche betroffenen Betriebs

Die Gefahrenabwehr kann auf unterschiedliche Weise mit »B-Lagen« konfrontiert werden:

Bei natürlichen Ausbrüchen von Infektionskrankheiten und Tierseuchen.

Durch Freisetzungen in Krankenhäusern, medizinischen Laboren und Forschungseinrichtungen sowie Betrieben, die mit Bio-Stoffen arbeiten.

Durch terroristische Anschläge (hierbei wurden bereits Rizin, Salmonellen und Milzbrand eingesetzt) und militärischen Einsatz von B-Kampfstoffen (letzteres Szenario ist zum jetzigen Zeitpunkt eher unwahrscheinlich).

3.1 Arten biologischer Agentien

Ein Agens beschreibt einen Stoff, der als Ursache einer Wirkung ausgemacht werden kann. Zu den biologischen Agentien werden die Mikroorganismen (Bakterien, Schimmelpilze), Viren, aus Lebewesen stammende Toxine sowie Prionen gezählt.

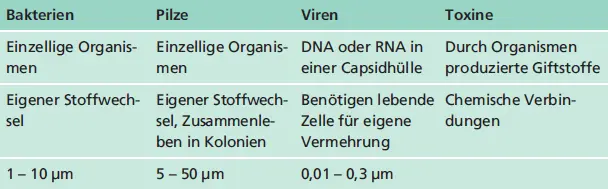

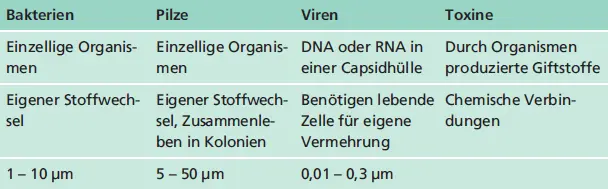

Tabelle 13: Übersicht über die biologischen Agentien

BakterienPilzeVirenToxine

Bakterien sind einzellige, selbständig lebensfähige Organismen, deren Größe zwischen 1 und 10 μm variiert. Sie bestehen aus Zytoplasma, das durch die Zellmembran und die Zellwand von der Umwelt abgeschlossen wird. Das Zytoplasma besteht aus Wasser, in dem für den Bakterienstoffwechsel benötigte Stoffe wie Zucker, Salze, Fettsäuren, Aminosäuren und Eiweiße gelöst sind. Im Zytoplasma befinden sich ferner für den Stoffwechsel notwendige Zellbestandteile und das Erbmaterial.

Die Zellwand, welche das Bakterium nach außen begrenzt, schützt diese gegen äußere Einflüsse und verhindert ein Reißen der Zellmembran aufgrund des schwankenden osmotischen Drucks im Inneren. Das genetische Material liegt als ringförmige DNA-Kette frei im Zytoplasma vor. Die Fortpflanzung findet ungeschlechtlich ohne die Notwendigkeit des sexuellen Kontakts mit anderen Zellen statt. Bei ausreichendem Nahrungsangebot nimmt das Volumen einer Bakterienzelle zu. Mit Erreichen einer bestimmten Größe wird das genetische Material verdoppelt und die Zelle teilt sich in zwei identische Tochterzellen auf. Die beiden Tochterzellen teilen sich nach einer bestimmten Zeitspanne erneut, wobei dann vier identische Bakterien vorliegen, usw. Unter idealen Bedingungen dauert ein Teilungszyklus etwa 20 Minuten, was bedeutet, dass sich innerhalb dieser Zeit die Bakterienanzahl verdoppelt.

Читать дальше