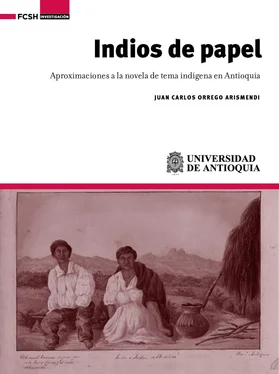

Juan Carlos Orrego Arismendi - Indios de papel

Здесь есть возможность читать онлайн «Juan Carlos Orrego Arismendi - Indios de papel» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на испанском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.

- Название:Indios de papel

- Автор:

- Жанр:

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1

-

Избранное:Добавить в избранное

- Отзывы:

-

Ваша оценка:

- 60

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

Indios de papel: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Indios de papel»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Indios de papel — читать онлайн ознакомительный отрывок

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Indios de papel», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.

Интервал:

Закладка:

Cornejo Polar se refiere a esa incidencia como “impacto del referente” y la traduce en tres realizaciones formales: la disposición de algunos argumentos como adición de relatos independientes, forma ligada a la oralidad ancestral, y que el crítico encuentra ejemplificada en las novelas La serpiente de oro (1935) y Los perros hambrientos (1939), ambas de Ciro Alegría; la inserción de canciones e imágenes líricas sobre el paisaje, recurso común en la obra narrativa de José María Arguedas, y la asunción, por parte del discurso novelístico, de componentes míticos, tanto en el sentido de insertar textos de mitos en su discurso como en el de asumir una perspectiva mítica o, propiamente, un “pensamiento mítico”.44 Cornejo Polar alude como ilustración de esto a El mundo es ancho y ajeno (1941), de Alegría, y a Todas las sangres (1964), de Arguedas, ya que en ambas se propone un desenlace con destrucción del “venerable mundo primitivo” del que se espera la fundación de un mundo nuevo en el cual el indio será libre.45 En esta tercera modalidad o, mejor, posibilidad de impacto del referente, se verifica un encuentro entre la conciencia mítica y la conciencia histórica, con recíprocas influencias según el autor: “Parece indudable que el tiempo mítico no puede generar una construcción propiamente novelesca, que como se ha visto requiere de la historia, y en este sentido el indigenismo se ve forzado a modificar el referente para incorporar una forma de conciencia que le es ajena: la novela indigenista debe, por así decirlo, historificar el mito. Como es claro, este proceso no deja de transformar a su vez, en sentido inverso, partiendo del mito, la concepción de la historia”.46

No cabe duda de que la comunión de mito e historia en la novela indigenista es una de las manifestaciones más elocuentes de la heterogeneidad y las contradicciones que conforman el subgénero; sin embargo, es importante entender que de ese enfrentamiento interesa sobre todo su concreción formal, lo que, en términos de Mariátegui, equivale a la concepción relievada del artificio. Cornejo Polar concluye que, más que los contenidos o, mejor, más que las pretensiones de revelar una realidad indígena o de ofrecer un testimonio interno del mundo indio –incluso de proponer su reivindicación–, la novela indigenista consigue plasmar, en su forma, la situación estructural de la que el indio es elemento constitutivo en su relación contradictoria con otros elementos. La literatura reproduce los conflictos que conforman la sociedad que la engendra, y ello implica que habrá novela indigenista mientras no haya una integración plena de los estratos socioculturales que se enfrentan al interior de los países en que se escriben las novelas. El caso del Perú, estudiado por Cornejo Polar, supone un orden de cosas perfectamente extrapolable a Colombia y, en particular, a sus diversos ámbitos regionales.

Podría concluirse que la perspectiva de Cornejo Polar es escéptica respecto de la expectativa de Mariátegui –y de buena parte de sus émulos– de que el indio llegue a escribir su propia literatura, reducido como está a ser poco más que el referente de la novela indigenista. Pero, de la misma manera, no puede perderse de vista que Cornejo Polar muestra un optimismo notorio respecto a la larga vida y vigencia de esa corriente, amenazada por la caducidad de acuerdo con otros críticos. Para Tomás Escajadillo, por ejemplo, las renovaciones formales del neoindigenismo habrían sido la respuesta a una “cancelación” propiamente dicha –y no a una transformación– del indigenismo ortodoxo.47 Antes que él, Luis Cardoza y Aragón ya había sugerido que el indigenismo se había hecho caduco o arcaico una vez que el indio accedió a una conciencia histórica que lo llevó a luchar efectivamente por su causa, y que, ante los genocidios reales, lo demás era pintoresquismo. Escribe el ensayista guatemalteco a propósito del caso mexicano: “¿Por qué México, país muy indio, no tuvo sobresaliente novela indigenista? ¿No es la Revolución mexicana la respuesta?”, y agrega que la “idea” se habría plasmado en la novela decimonónica, concretamente en Los bandidos de Río Frío (1889-1891), de Manuel Payno, allí donde un personaje propone que los indios se enfrenten a muerte a “la gente de razón”.48 Por supuesto, esta interpretación no basta para anular el vaticinio de vigencia de Cornejo Polar, el cual encuentra significativa validación en la abundancia contemporánea de las novelas de tema indígena: basta considerar que solo en Colombia fueron publicadas más de diez obras en la segunda década del siglo xxi.49

1.5 Una investigación sobre novela de tema indígena (nti) en Antioquia

Es nuestro propósito, en los capítulos que siguen, emprender un estudio de la novela de tema indígena (en adelante, nti) escrita en Antioquia, materia prácticamente intocada por la crítica si, más allá de los comentarios a las obras individuales, se piensa en su conformación como tradición o corriente literaria. En concreto, nuestro ejercicio consistirá en presentar, inicialmente, un panorama general de la sucesión en el tiempo de las novelas del corpus, para después abordar con detalle –con intención descriptiva y caracterizadora– un conjunto de tres novelas en las que, creemos, se hace perceptible un proceso literario de representación del indio. Sin embargo, antes de echar a rodar esas unidades discursivas nos son forzosas algunas aclaraciones metodológicas.

La referencia a Antioquia, entendida con objetividad como una unidad político-administrativa del territorio colombiano, sin duda está inspirada por tratarse del departamento en el que se sitúa la Universidad de Antioquia, nuestra sede de trabajo; pero también –y no en poca medida– por la necesidad de delimitar un corpus de novelas de otra manera inabarcable. Siendo nuestro propósito general estudiar la nti latinoamericana –o, si se quiere, las obras publicadas en Colombia– para presentar nuevos datos sobre ella o para aportar una reflexión inédita sobre algunos de sus rasgos, entendemos que es necesario concentrar la mirada nada más que en un grupo de obras, entre las muchas –se cuentan por centenares– aparecidas en el subcontinente en los últimos dos siglos. Por lo demás, ese ha sido el modus operandi de buena parte de los trabajos críticos considerados en las secciones anteriores: José Carlos Mariátegui, Tomás Escajadillo y Antonio Cornejo Polar se concentraron en revisiones críticas de la literatura peruana, sin que ello estorbara para que, más adelante, los procesos detectados y las categorías clasificatorias propuestas fueran referencias legítimas de otros investigadores del amplio caso latinoamericano, entre ellos Luis Alberto Sánchez y Julio Rodríguez-Luis.

Algo similar podría decirse del trabajo de Concha Meléndez, quien recurre a una selección de obras del siglo xix para darle contenido a la categoría de novela indianista, misma que William Archer y Gerald Wade recogen para acomodar un conjunto de obras de la primera mitad del siglo xx. Si se quiere, podríamos reformular nuestro propósito de cara al sentido de la delimitación implementada: lo que realmente pretendemos es estudiar la nti con base en novelas escritas por autores antioqueños. A la luz de esta aclaración, se entenderá que nuestro foco no está puesto en ninguna materia étnica que pudiera entenderse como antioqueña o perteneciente a Antioquia: nos interesa, por ejemplo, una novela que aluda a comunidades amazónicas si su autor es un antioqueño –tal como ocurre con Toá. Narraciones de caucherías (1933), del medellinense César Uribe Piedrahita–, de la misma manera que hemos descartado obras que, referidas a elementos culturales situados en Antioquia, no fueron producidas por autores nacidos allí.

Con cierta intransigencia notarial, entendemos por “autor antioqueño” todo aquel –y solo aquel– que haya nacido en cualquier lugar del departamento de Antioquia. Esta obstinación era necesaria si lo que se quería era contar con un criterio objetivo para establecer un corpus de referencia útil. Es por esa razón, por ejemplo, por lo que no hemos tenido en cuenta una novela como Locos por las amazonas (2005), de Faber Cuervo, un autor radicado hace mucho tiempo en territorio antioqueño, pero nacido en El Cerrito (Valle del Cauca); ni hemos incluido en nuestro recuento a Tríptico de la infamia (2014), por ser Pablo Montoya, a pesar de su nítida ascendencia antioqueña, un escritor nacido en Barrancabermeja (Santander). Haber incluido esas novelas en el corpus en atención a la endoculturación “paisa” de ambos autores nos habría obligado, como contraparte, a poner en duda la incorporación de El Dorado (1896), cuyo autor, Eduardo Posada, nació en Medellín pero residió por mucho tiempo en Bogotá, ciudad donde, incluso, publicó su obra. Plegarse con rigor a un criterio de delimitación implica, inevitablemente, seleccionar al mismo tiempo que descartar, sin que tenga sentido pretender evitar el descarte de algún elemento al precio de renunciar a otro. Mucho menos conviene manipular la condición de selección para hacer la vista gorda frente a las forzosas renuncias. Cuando el criterio de corte se define con limpia intención metodológica, antes de calcular sus implicaciones, la sensatez pide seguirlo a rajatabla.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

Похожие книги на «Indios de papel»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Indios de papel» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.

Обсуждение, отзывы о книге «Indios de papel» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.