Schon der Anblick dieser „rauf- und rachsüchtigen Massen“ 72 habe gezeigt, dass es einen großen Gegensatz zu den bisher interniert gewesenen Russen gäbe.

Man stellte von Seiten der Behörde eine tiefe Besorgnis und Unruhe in der Bevölkerung fest. Außerdem war die Kapazität der Wachmannschaft, da man die Serben als sehr gefährlich einstufte, nach Meinung von militärischen Sachverständigen nicht ausreichend. So verfüge das ungarische Landsturmwachbataillon Nr. 101 nur über zwei Maschinengewehre. Die zur Verfügung stehenden Rekruten galten als mindertauglich und schlecht ausgebildet. Hartnäckige Gerüchte, beispielsweise, dass die zwei Landsturm-Kompanien in kürzester Zeit wieder abkommandiert würden, steigerten die Angst der Bevölkerung.

Die K. K. Bezirkshauptmannschaft wurde aufgrund dieser Gerüchte von Vertretern der umliegenden Gemeinden förmlich bestürmt, alles aufzubieten, damit zur Bewachung „[…] dieses rauf- u. plünderungssüchtigen Balkanvolkes […]“ 73 eine für alle Eventualitäten verlässliche und ausreichend gerüstete Wachmann-schaft zur Verfügung stand. In diesem Zusammenhang wurden angeblich bereits Pläne zur Aufstellung einer Bürgerwehr geschmiedet. Der Kommandant des Lagers, Oberst Schmidt, bestritt alle Vorwürfe und reklamierte für das Lager eine Atmosphäre des gegenseitigen Respekts und der Disziplin.

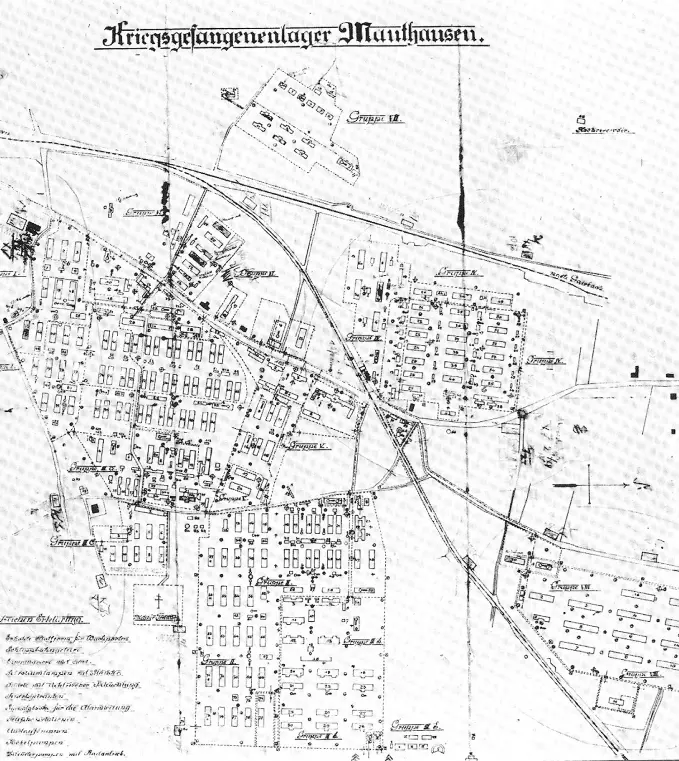

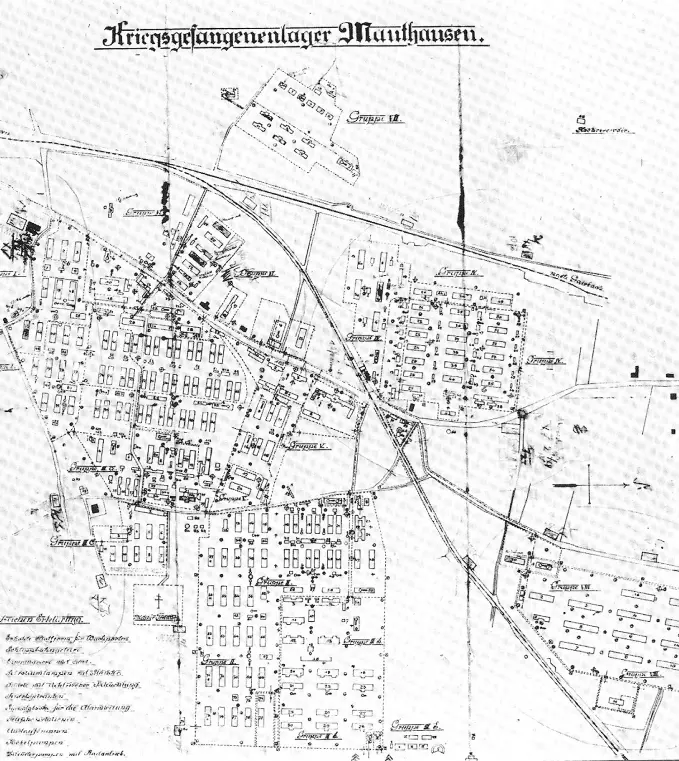

Abb. 5: Das Kriegsgefangenenlager Mauthausen (Plan im Maßstab 1:2880)

Es war am 2. Dezember 1914, als um die Mittagszeit ein Abgesandter der K. u. K. Militärbauleitung, Hauptmann Jüngling, per Bahn in Marchtrenk eintraf und anschließend den erstaunten Gemeindevertretern im Auftrag des K. u. K. Kriegsministeriums mitteilte, dass die Gemeinde als Standort für ein Kriegsgefangenenlager ausgewählt worden war.

Dieses Datum gilt auch als eigentlicher Baubeginn, denn noch am gleichen Tag brachte ein Lastenzug das erste Bauholz für die Errichtung von Baracken. Mitte Dezember 1914 war die erste Baracke fertiggestellt und bis Ende des Jahres 1914 sollte ihre Zahl auf 40 anwachsen. Am 31. Dezember 1914 kamen die ersten 300 Russen im Lager Marchtrenk an. Sie hatten einen Fußmarsch von 13 km aus dem Gefangenenlager Kleinmünchen hinter sich. 74

Abb. 6: Das Kriegsgefangenenlager Marchtrenk um 1915 (im Original als farbige Postkarte)

Nach Fertigstellung gab es drei Teillager mit insgesamt 500 Baracken zur Unterbringung von 50.000 Gefangenen. Die Höchstzahl der Gefangenen war im Mai 1915 mit 35.000 Mann zu verzeichnen. Die Bewachung der Gefangenen wurde von 850 Mann und 23 Offizieren des K. u. K. Wachbataillons durchgeführt. Zwischen der zweiten und der dritten Lagergruppe befand sich ein Kriegerfriedhof mit einer Gesamtfläche von 1.300 m². 75

Einen Monat später, Anfang Juni 1915, erteilte dann das K. u. K. Kriegsministerium dem Bauleiter der K. K. Militärbauleitung für das Barackenlager in Salzburg, Hauptmann Alois Dostal, den telefonischen Befehl, in der Nähe von Braunau am Inn einen Bauplatz für ein Kriegsgefangenenlager zu erkunden. Das Lager sollte über eine Belagsstärke von 30.000 Mann verfügen. Bereits am 5. Juni 1915 genehmigte eine Kommission den Bauplatz und ordnete den Baubeginn an. Das Lagerkommando Braunau wurde offiziell aber erst am 9. Juli 1915 aktiviert.

Von zentraler hygienischer Bedeutung war auch eine funktionstüchtige Abwasserbeseitigungsanlage. Der Vertreter der Bezirkssanitätsbehörde, Dr. Schrack, forderte ein ausgefeiltes System, das jegliche Seuchengefahr von vorneherein ausschloss. Man wusste zu diesem Zeitpunkt am Beispiel von Mauthausen nur zu gut, welche verheerenden Folgen gravierende sanitäre Mängel und unerhörte Schlampereien nach sich zogen.

Sehr bald nach Fertigstellung einiger Baracken kamen am 25. Juni 1915 die ersten russischen Kriegsgefangenen aus den Kriegsgefangenenlagern Deutsch-Gabeln und Grödig in Salzburg nach Braunau, insgesamt 2.541 Mann. Es folgten dann Transporte aus den Lagern Hart bei Amstetten, Reichenberg, Josefstadt und Milowitz. Russische kriegsgefangene Offiziere kamen im Frühjahr 1915 auch aus der inzwischen aufgelassenen Offiziersstation Kreuzstein bei Mondsee.

Die Evidenzhaltung der Kriegsgefangenen erfolgte in allen Lagern nach der gleichen Methode: Zunächst gab es die Aufnahme in die Personenkartei, dann die äußerliche Kenntlichmachung durch eine Lagernummer, sie wurde jedoch nur bei kriegsgefangenen Mannschaften verwendet, und schließlich wurden Evidenzblätter und sogenannte Grundbuchblätter angelegt.

Die Zivilbevölkerung an den Lagerstandorten musste einen nicht unbeträchtlichen Beitrag zur Ausstattung der Kriegsgefangenenlager mit Einrichtungsgegenständen aller Art leisten, denn gemäß Kriegsleistungsgesetz wurden die Güter beschlagnahmt und in den sofortigen Gebrauch des Militärs übernommen. Bei dieser Gelegenheit wurde auch häufig an den Patriotismus der Bevölkerung appelliert.

Mitte November 1914 requirierte das Lagerkommando in Freistadt eine Vielzahl von Gegenständen in brauchbarem Zustand, was auch von der Stadtgemeindevorstehung umgehend bestätigt und für rechtens erklärt wurde: Darunter befanden sich Studiertische, gewöhnliche Tische, Sessel, Spucknäpfe, Waschtische, Waschbottiche, Wascheimer, Aktenstellagen und komplette Stehlampen bzw. Wandhängelampen. Wenig später wurden aus umliegenden Privatwohnungen und Geschäftskanzleien weitere Stühle, Schreibtische sowie mehrere Schreibmaschinen und andere Büroutensilien an das K. K. Wach-Bataillon übergeben.

Die Begehrlichkeiten des Militärs kannten scheinbar auch im Frühjahr 1915 kein Ende. Immer wieder waren es Tische, Stühle, Wandkästen und Petroleum-Lampen, die das Militär benötigte. Schließlich lehnte die Stadtgemeindevorstehung weitere Anforderungen mit der Begründung ab, dass dies die Aufrechterhaltung der Arbeit in öffentlichen Ämtern und in den Gewerbebetrieben bald unmöglich mache und überdies unter der Bevölkerung eine gereizte Grundstimmung begünstigen würde. 76

_____________________________________

61KA (Kriegsarchiv), Abt. 10-2/72-1, 1914.

62Vgl. Tagespost 12.10.1914, 5.

63Vgl. Wiesenhofer, Franz: Gefangen unter Habsburgs Krone. K. u. K. Kriegsgefangenenlager im Erlauftal (Purgstall 1997) 19–22.

64Vgl. Moritz, Verena: Zwischen Nutzen und Bedrohung. Die russischen Kriegsgefangenen in Österreich 1914–1921 (Bonn 2005) 70–75.

65Vgl. KA (Kriegsarchiv), 1914, 10. Abt. 10-2/154.

66Vgl. OÖLA, Kriegssammlung 1914–1918, Sch. 131.

67Vgl. Rappersberger, Petra: Das Kriegsgefangenenlager Freistadt 1914–1918 (Dipl.-Arb. Univ. Wien 1988) 3–4.

68Vgl. OÖLA, Kriegssammlung 1914–1918, Sch. 131: Anhang zum Protokoll über die kommissionelle Verhandlung vom 10. Oktober 1914.

69Vgl. KA (Kriegsarchiv), 1914, 10. Abt. 10-2/154: Es handelte sich hier um ein Telegramm des K. u. K. Kriegsministeriums an das Militärkommando Innsbruck 1914, 10. Abt. 10-2/200.

70Vgl. K. K. Landesgendarmeriekommando: Chronik des K. K. Gendarmeriepostens Mauthausen, ohne Seitenzählung (Linz 1914–1918).

71Vgl. Privatarchiv Ing. Johann Pirklbauer: Plan des Kriegsgefangenenlagers Mauthausen (Maßstab 1:2880 vom 15.6.1917).

72KA (Kriegsarchiv), 1914, 10. Abt. 10-2/200-10: Unter der Aktenzahl Nr. 8959, ex 1914, datiert mit 1.1.1915, werden beide Berichte, jener des K. K. Bezirkshauptmannes in Perg, Schusser, und jener des Kommandanten des KGFL in Mauthausen, Oberst Schmidt, angeführt.

Читать дальше

![Edzard Ernst - Trick or Treatment. The Undeniable Facts about Alternative Medicine [Electronic book text]](/books/151762/edzard-ernst-trick-or-treatment-the-undeniable-fa-thumb.webp)