Für ihn war es wie für die meisten Männer: Er sah es lange als selbstverständlich an, dass sich die Frau um den Haushalt und die Kinder kümmert. Viel zu beschäftigt war er mit sich und dem Fußball. Aber er bewunderte sie und war stolz auf sie. „Was für eine tolle Frau“, dachte er.

Sein erster Besuch bei Roter Stern führt ihn in das ruhmreiche Vereinsmuseum, er hat schon viel von dem Museum gehört. Dort trifft er auf die stadtbekannte Milena Pavlović, die seit Jahrzehnten die Trophäen von Roter Stern Belgrad hegt und pflegt. Als Dragoslav eintritt, ist sie gerade dabei, einen der großen Pokale zu säubern. Sie lacht ihn an, erkennt den neuen Star sofort.

„Hallo, schön zu sehen, dass Sie sich für die Geschichte unseres Klubs interessieren“, begrüßt sie ihn. Sie führt ihren Besucher durch das Museum. Dragoslav staunt, als ihn Frau Pavlović erzählt, dass der Verein kurz vor Ende des Zweiten Weltkrieges im März 1945 von Mitgliedern einer antifaschistischen Vereinigung gegründet wurde. „Als Zeichen des Sieges des Sozialismus über den Faschismus habe man den roten Stern als Vereinssymbol gewählt“, erzählt ihm die Museumsleiterin. Sie deutet auf die Vitrine, in der die vielen Pokale stehen. Dragoslav erkennt erst jetzt, wie deutlich seine Rot-Weißen den jugoslawischen Fußball der 1950er und 1960er Jahre dominiert haben. Zusammen mit Partizan Belgrad, Dinamo Zagreb und Hajduk Split gehörte der Klub zu den großen Vier des jugoslawischen Fußballs. Dragoslav bekommt eine Gänsehaut, ist stolz, nun ein Teil dieses ruhmreichen Traditionsvereins zu sein. Der Verein ist in ganz Serbien die Nummer eins. Dreiviertel aller Fußballfans in Belgrad sind „Delije“, die „Mutigen“ bzw. „Helden“, wie sich die Fans vom Roten Stern nennen.

„Und das ist Rajko Mitić!“, sagt Dragoslav zu Frau Pavlović und schaut auf ein großes Gemälde auf der gegenüberliegenden Wand. „Ja, das ist er, unser größter Sohn!“ Jetzt erzählt sie Dragoslav von den über 570 Spielen, in denen Mitić von 1945 bis 1958 unglaubliche 262 Tore für Roter Stern Belgrad erzielt hatte. Bevor Dragoslav das Museum verlässt, wünscht Frau Pavlović ihm viel Glück. Sie umarmen sich.

Dragoslav ist immer noch verletzt, aber fest entschlossen, sich zurückzukämpfen. Im Winter 1973 sieht man ihn im Trainingsanzug durch das schneebedeckte Belgrad laufen. Er trainiert bei jeder Witterung. Er ist ehrgeizig. Die Ärzte warnen ihn davor, nicht zu früh zu viel zu wollen. Trotz Schmerzen macht er weiter. Er will unbedingt zurück.

Kaum von seiner Meniskusverletzung genesen, zieht sich Dragoslav neue Blessuren zu. Diesmal so schwer, dass er eine langwierige Reha absolvieren muss, die sonst nur bei schwer verunglückten Bergleuten angewendet wird.

Roter Stern ist im Frühjahr 1974 im Europapokal der Landesmeister bis ins Viertelfinale vorgestoßen, nachdem man zuvor den FC Liverpool aus dem Wettbewerb geworfen hatte. Im März steht das Hinspiel gegen Atlético Madrid im heimischen Stadion an. Der Rekonvaleszent kämpft und tut alles dafür, um dabei sein zu können, er will unbedingt auf die große Bühne zurückkehren. Es gelingt nicht. Sein Team scheidet aus dem Wettbewerb aus. Aber Dragoslav kämpft sich langsam zurück.

Sein größtes Ziel ist nun die Teilnahme an der Weltmeisterschaft 1974 in Deutschland. Ab 1972 konnte Dragoslav alle Qualifikationsspiele zur WM absolvieren. Nach den Gruppenspielen lagen Jugoslawien und Spanien gleichauf, es musste ein Entscheidungsspiel her. Dieses findet am 13. Februar 1974 in Frankfurt statt. Jugoslawien qualifiziert sich durch ein 1:0, ohne den verletzten Dragoslav. Das gesamte Land jubelt.

Bei einem der letzten Saisonspiele des Roten Sterns in Mostar wird Dragoslav brutal gefoult. „Nicht schon wieder, und das so kurz vor der Weltmeisterschaft“, denkt er. Sein Innenmeniskus wird in mehr als 300 Teile zerfetzt. Dragoslav ist am Boden zerstört. Der nächste Traum ist ausgeträumt, er muss seine Teilnahme an der Weltmeisterschaft absagen.

Als er vom ärztlichen Befund hört, wirft es ihn um. Ständig diese Verletzungen, und das mit gerade einmal 26 Jahren. Immer wieder hatte er sich zurückgekämpft. Was wäre eigentlich, wenn er nicht mehr Fußball spielen könnte? Eine Rückkehr in seinen erlernten Beruf als Gesundheitspolizist konnte er ausschließen.

Gerade die Weltmeisterschaft 1974 hätte sein Turnier werden sollen. Dafür hatte er alles getan und vielleicht seinem Körper zu viel zugemutet. Auf der Bühne der ganz Großen zu gastieren, das wäre es gewesen. Alle international angesehenen Klubs hatten dort ihre Späher, die nach guten Spielern Ausschau hielten. Er dachte an Real Madrid, Juventus Turin oder den AC Mailand.

„Was ist denn mit dir los? Wie siehst du denn aus?“, fragt Jelena. „Wie soll es jetzt weitergehen?“ Sie macht sich Sorgen um ihren Dragoslav. „Ist nichts passiert, meine Liebe“, antwortet er nach einer längeren Pause. „Wir haben es bis hierher geschafft, und wir werden weiter kämpfen. Ich werde wieder gesund, und dann gehen wir ins Ausland. Hinter den Wolken scheint die Sonne“, sagt er und nimmt Jelena in den Arm.

Just am Tag des WM-Spiels Jugoslawien gegen Brasilien (0:0) liegt er in Belgrad auf dem Operationstisch. „Wenn du 40 oder 50 Jahre alt bist, wirst du unheimliche Schmerzen bekommen. Aber du wirst bald wieder Fußball spielen können“, sagt ihm der Chirurg kurz vor der Narkose. Schon elf Tage nach der Operation beginnt er wieder mit dem Lauftraining.

Die WM verfolgt er vom Krankenbett aus. Dass sich niemand von den Spielern bei ihm meldet, enttäuscht ihn. Aber hatte er sich bei ihnen gemeldet, Ihnen alles Gute gewünscht?

Nach der WM erholt sich Dragoslav und kann endlich wieder schmerzfrei Fußball spielen. Doch seine Ära bei Roter Stern steht unter keinem guten Stern.

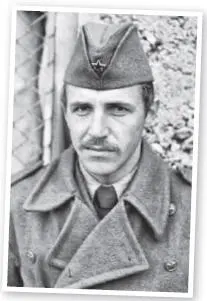

Im Sommer 1975 erhält Dragoslav seine Einberufung zum Militär. Auch für Profifußballer gibt es im Sozialismus keine Ausnahme. Er wird auf einen Posten in der Nähe des bosnischen Trebinje versetzt, in die Einöde zu Wölfen und Bären, fernab von jedem Fußballplatz. Über ein Jahr muss er dort verbringen. Alle kennen den Nationalspieler von Roter Stern Belgrad. In der Kaserne ist er der Star. Der Koch widmet ihm spezielle Gerichte, die er diskret in der Küche zu sich nimmt. Der Kommandant der Einheit, ein Mitglied von Roter Stern, diskutiert bei Sliwowitz über Fußball und ist großzügig, wenn es um Heimaturlaub geht.

Im gleichen Jahr wird Ante Mladinić neuer Nationaltrainer. Dragoslav weiß, was das für ihn bedeutet. Mladinić kann ihn nicht leiden, was er ihn auch bei jeder sich bietenden Gelegenheit spüren lässt. Im Kader für die anstehende Europameisterschaft 1976 im heimischen Jugoslawien bleibt die Position des Linksverteidigers unbesetzt. Eine Demütigung für den stolzen Dragoslav. Auf Nachfrage erklärt Mladinić der entsetzten Belgrader Presse, dass er Stepanović aufgrund einer angeblich geschwänzten Spielersitzung kurzfristig aus dem Kader suspendiert hatte. Dragoslav ist fassungslos, denn niemand hatte ihn über die kurzfristig anberaumte Mannschaftssitzung informiert. Während Ante Mladinić zwei Stockwerke tiefer seine Mannschaftssitzung abhält, sitzt Dragoslav nichtsahnend bei Kaffee und Kuchen in seinem Zimmer.

Am 24. Februar 1976 bestreitet Dragoslav Stepanović in Algier gegen Algerien sein 34. und gleichzeitig letztes Länderspiel.

Der Ruf des Westens

1976, Dragoslav ist inzwischen 28 Jahre alt. Alt genug, um ins Ausland wechseln zu können. Von seinem Manager Kalicanin erfährt er, dass Eintracht Frankfurt Interesse am Verteidiger hat. Als Eintracht-Trainer Dietrich Weise nach zwei Pokalsiegen in den Jahren 1974 und 1975 den Verein im Sommer 1976 verlässt, sucht der neue Trainer Hans-Dieter Roos einen Verteidiger. Kalicanin kann für Dragoslav ein Probetraining in Frankfurt vereinbaren. Bei der Übungseinheit lässt Roos Dragoslav gegen den jungen Hoffnungsträger der Eintracht, Ronald „Ronny“ Borchers, antreten.

Читать дальше