Der in Offenbachs Parodie auftretende und unschwer als Richard Wagner auszumachende »Compositeur de l’avenir« stellt sich den Altmeistern der Oper – Grétry, Gluck, Mozart und Weber – mit zwei Stücken, der Symphonie de l’avenir (Marche des fiancées) sowie der Tyrolienne de l’avenir 43vor, die ihn daraufhin zornig und entsetzt von der Bühne jagen. In der vorangestellten Ansprache beschreibt der »Zukunftsmusiker« sein Konzept: Zunächst die völlige Auflösung der musikalischen Grundstrukturen (»plus de notes, plus d’harmonies, […] plus de forte, plus de piano, plus de musique alors«) und anschließend die Kreation einer »musique étrange, inouïe, indéfinissable«, der die Altmeister hörend folgen sollen, sofern sie dies vermögen. Bei der anschließenden Tyrolienne de l’avenir handelt es sich um eine aus zahlreichen Sextsprüngen, Vorschlägen und Trillern bestehende Gesangsnummer, deren melodische und harmonische Simplizität bewusst das Niveau des Textes mit musikalischen Mitteln widerspiegelt: »Quand Rose chante, la la la, la la la, / Sa voix m’enchante! la la la, la ah!«

In der Literatur wird – in der Folge der Einschätzung von Anton Henseler – häufig darauf abgestellt, dass die kompositorische Ausführung der Symphonie de l’avenir das geringe Maß an Vertrautheit Offenbachs mit der Musik Wagners erkennen lasse. 44Auch wenn dies sicherlich zutrifft, so genügt ein kurzer Blick in den Notentext um festzustellen, dass es Offenbach, der im Jahr 1860 bereits zahlreiche Opern anderer Komponisten in seinen Werken parodiert hat, keinesfalls um eine möglichst getreue Wiedergabe von Melodien, Motiven oder harmonischen Zusammenhängen aus Wagners Werken geht. 45Vielmehr wird die in der Ansprache beschworene Abschaffung und Neugestaltung der Musik durch groteske Verzerrung sämtlicher musikalischer Parameter nachgezeichnet. Dies kann beispielsweise anhand der im Zusammenhang mit den vorausgegangenen Aufführungen des Tristan-Vorspieles besonders interessierenden avancierten Neuerungen im Bereich der Harmonik aufgezeigt werden:

Notenbeispiel 1:

Le Carnaval des Revues, »Symphonie de l’avenir«, Takte 1–18

Nach vier einleitenden Takten setzt in den Streichern eine Achtelrepetition auf es ein, die sich in den folgenden vier Takten zum chromatischen Klangbündel cis–d–es–fes verdichtet und ab T. 9 mit einem punktierten Motiv kombiniert wird. Beginnend in T. 13 treten Trompetenfanfaren hinzu, die sich bis T. 16 und 17 zu einem h-Moll-Dreiklang aufschichten und das siebentönige Cluster cis–d–es–fes–fis–b–h entstehen lassen, zu dem noch die Durchgangsnote c in den Holzbläsern hinzutritt. Dieser vom vollen Orchester repetierte Vielklang ist mit Mitteln der zeitgenössischen Kadenzharmonik nicht herleitbar und somit von Offenbach bewusst als Kakophonie auskomponiert. Sofern man überhaupt einen Parodiebezug zur Harmonik des Tristan herstellen möchte, kann dieser nur in der Negation von Wagners Weiterentwicklung des harmonischen Ausdrucksgehaltes liegen: Der Tristanakkord bedarf einer mehrstufigen Auflösung, das aufgeschichtete Cluster der Symphonie de l’avenir hingegen widersetzt sich jeglicher harmonischer Fortführung. Offenbachs ab T. 18 einsetzende kadenzielle Rückführung nach C-Dur, das in T. 22 erreicht wird, 46wirkt unvermittelt und gewaltsam und parodiert sich im Aufzeigen der fehlenden harmonischen Stringenz gleichsam selbst.

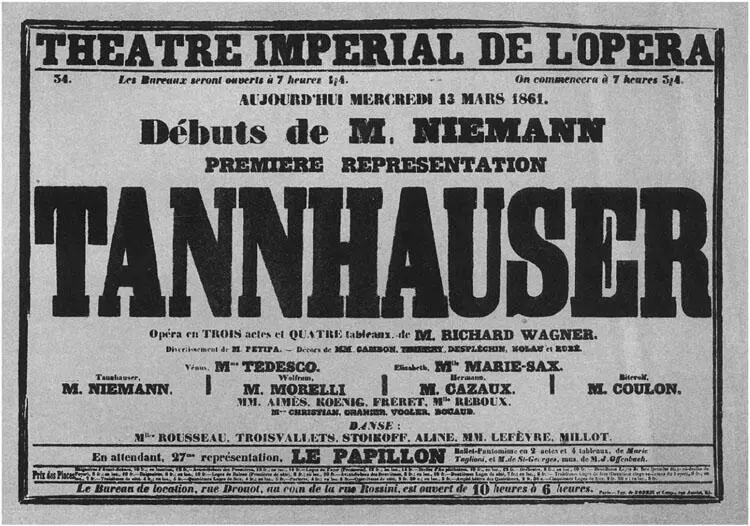

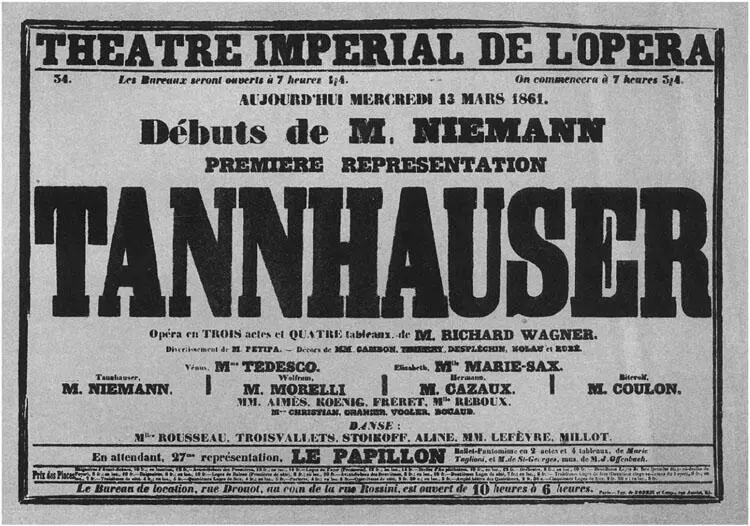

Ein gutes Jahr nach der Aufführung der Symphonie de l’avenir sind Wagner und Offenbach am Théâtre Impérial de l’Opéra gleichzeitig mit ihren Werken präsent: Der Uraufführung der Pariser Fassung des Tannhäuser am 13. März 1861 geht fünf Tage zuvor die 26. Vorstellung von Offenbachs Ballett Le Papillon (Premiere am 26.11.1860) voraus, und auf die zweite Tannhäuser-Aufführung am 18. März 1861 folgt vier Tage später die 27. Repräsentation von Offenbachs einziger an Frankreichs erster Bühne jemals aufgeführter Komposition. 47Bereits die Proben zu Wagners Oper, die sich fast ein Jahr lang hinziehen, beanspruchen bei der Pariser Öffentlichkeit so viel Aufmerksamkeit, dass Offenbach die bereits nahezu abgeschlossene Partitur zu seiner Opéra bouffe Le Pont des Soupirs zunächst in der Schublade behält. Nach dem Skandal der ersten Tannhäuser-Vorstellung zögert Offenbach jedoch keinen Augenblick und bringt sein neues Werk am 23. März 1861 in seinem eigenen Theater auf die Bühne. Wagners Misserfolg erfüllt Offenbach mit großer Genugtuung und er stellt süffisant fest: »Wie schlecht wäre das, wenn das Musik wäre.« 48

Abb. 1: Theaterzettel des Pariser Théâtre Impérial de l’Opéra anlässlich der Aufführung der Pariser Fassung des Tannhäuser am 13. März 1861, auf dem auch auf die 27. Vorstellung von Offenbachs Ballett Le Papillon hingewiesen wird. (Heritage Image Partnership Ltd / Alamy Stock Foto)

Den Reigen der Schriften Richard Wagners, in denen namentlich auf Jacques Offenbach und sein Werk Bezug genommen wird, eröffnet 1867 »Deutsche Kunst und Deutsche Politik«. Mit Blick auf den in seinen Augen sich zunehmend verschlechternden und immer seichter werdenden Publikumsgeschmack führt Wagner aus:

»Treten wir in ein Theater, so blicken wir, sobald wir mit einiger Besonnenheit einblicken, in einen dämonischen Abgrund von Möglichkeiten des Niedrigsten wie des Erhabensten. – Im Theater feierte der Römer seine Gladiatorenspiele, der Grieche seine Tragödien, der Spanier hier seine Stiergefechte, dort seine Autos, der Engländer die rohen Späße seines Clowns wie die erschütternden Dramen seines Shakespeare, der Franzose seinen Cancantanz wie seinen spröden Alexandrinerkothurn, der Italiener seine Opernarie, – der Deutsche? Was könnte der Deutsche in seinem Theater feiern? – Dies wollen wir uns deutlich zu machen suchen. Für jetzt feiert er dort – natürlich: in seiner Weise! – Alles zusammen, fügt dem aber der Vollständigkeit oder Wirkung wegen noch Schiller und Goethe, und neuerdings Offenbach hinzu.« 49

Zentrale Begriffe dieser Passage, u. a. im Zusammenhang mit der Kritik an der italienischen und französischen Opernproduktion, hat Wagner bereits in früheren Schriften vorgeprägt und auch später wieder aufgegriffen bzw. neu verbunden. So beklagt er beispielsweise in »Das Kunstwerk der Zukunft« bereits 1850 »gefühlslüderliche, italienische Opernarien oder freche französische Kankantanzweisen« 50oder er stellt 1869 in »Über das Dirigiren« mit Blick auf die Einrichtung des Ballettes für die Pariser Tannhäuser-Aufführung einen Zusammenhang zwischen Cancan und »Offenbachsche[m] Skandal« her. 51

Der Abschnitt steht aber auch hinsichtlich Wagners Abscheu vor einer zunehmenden Verwässerung nationaler Musikstile und der damit einhergehenden Verflachung des künstlerischen Anspruchs mit den drei vermutlich am häufigsten zitierten Passagen seiner Schriften, die sich auf Jacques Offenbach beziehen, in Verbindung:

1.) Der antisemitische Charakter dieser Kritik tritt am deutlichsten im Nachwort der »Aufklärungen über das Judenthum in der Musik« in Erscheinung:

»Schienen wir verstummt und resignirt, so ging nämlich im anderen Lager eigentlich gar Nichts vor, was wie ein Wollen, Streben und Hervorbringen anzusehen war: vielmehr ließ man gerade auch von seiten der Bekenner der reinen Judenmusikschönheit Alles geschehen, und jede neue Kalamität à la Offenbach über das deutsche Kunstwesen hereinbrechen, ohne sich auch nur zu rühren«. 52

Читать дальше