Debe acotarse, además, que las recientes investigaciones sobre las geografías culturales y el transnacionalismo han explorado la trascendencia de otros factores del fenómeno transnacional, por ejemplo, la ciudadanía, el urbanismo y las redes a través del espacio transnacional.

Respecto a la relación transnacionalismo-ciudadanía, Desforges et al. (2005: 440) afirman que la ciudadanía se está “re-escalando por encima de los estado-nación”; y que la globalización promueve las ciudadanías transnacionales, las cuales emergen a partir de distintas identidades: étnicas, culturales, etc. (Bobes, 2011). Este matiz es uno de los que más se han destacado en cuanto al transnacionalismo y las comunidades transnacionales, ya que aunque dichas ciudadanías involucran a más de un Estado-nación, esto no ha llevado (hasta el momento) a una redefinición del Estado, aunque sí a la incorporación de elementos que deben sumarse a su análisis.

La importancia de la migración, el transnacionalismo y la ciudadanía son temas revisados por Preston et al. (2006), quienes en un proyecto donde analizan la migración en Hong Kong y Canadá, argumentan que es necesario un entendimiento más profundo de las relaciones entre el transnacionalismo y la participación ciudadana, puesto que se han incorporado nuevos elementos de análisis.

Pero tratándose de la comunidad migrante que se estudia en este trabajo, más que las ciudadanías transnacionales, es la implicación de lo político lo que se vincula a la apropiación del espacio desde la dimensión de las prácticas materiales, tema que se aborda en los siguientes capítulos y que, como se observará, es un componente que corresponde a la representación material del espacio que incorpora aspectos simbólicos.

Otra cuestión que se debe analizar en el transnacionalismo son las redes migratorias, esto es, los “conjuntos de lazos interpersonales que conectan a los migrantes, primeros migrantes y no migrantes en las áreas de origen y destino mediante lazos de parentesco, amistad y de compartir un origen común” (Massey et al. , 2002). Estas redes sociales facilitan la migración disminuyendo los costos del desplazamiento (Sammers, 2010) y agilizando el flujo de información sobre empleos o los mejores lugares para migrar. Muchas personas deciden migrar debido a que algún compatriota o familiar ya lo hizo, lo que genera un efecto de migración en cadena, ya que al conocer las ventajas o desventajas de los lugares de destino, como la mejor forma para cruzar la frontera o las ventajas salariales, por citar dos aspectos, se allana considerablemente la decisión de migrar.

De acuerdo con Sammers (2010), las redes originadas en la migración internacional abarcan relaciones sociales, culturales, políticas y económicas que las comunidades mantienen al atravesar las fronteras. La noción de comunidad a la que se refiere este autor se conforma tanto de los migrantes en exclusiva, como de todos los que se ven incluidos en un flujo migratorio específico.

Uno de los visos que más se omiten en el análisis de la migración en la teoría de redes es que estas albergan un componente psicológico, pues existen apegos emocionales a distintos lugares, los cuales no necesariamente atañen al de origen, sino que pueden ser una región o una nación completa (Sammers, 2010). Desde un enfoque geográfico, estos apegos espaciales responden a diferentes escalas (comunidad, localidad, región), como se verá más adelante.

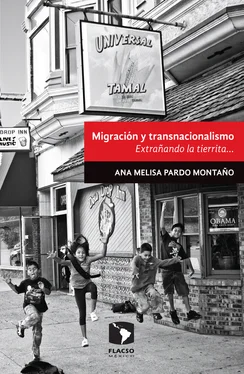

En cuanto al rubro de lo espacial, esta investigación se enfocará en lo que Vertovec (2001) y Mitchell (2003) definen como reconstrucción de lugar, y que desde la geografía crítica podría ser la producción del espacio. Justamente Mitchell (2003) analiza el transnacionalismo como reespacialización y no como desterritorialización, lo cual significaría que la migración conlleva cambios espaciales en sus dinámicas socioeconómicas, políticas y culturales, y no un abandono o pérdida del lugar para ser parte de otro. En la migración actual, lo común es que el migrante no abandone sus raíces y que mantenga el contacto con su lugar de origen, aun cuando ese contacto no sea necesariamente físico. Esta relación circular entre el lugar de origen y el de destino es la esencia de la investigación del transnacionalismo desde la geografía (Blunt, 2007).

La reespacialización propuesta por Mitchell (2003) puede ser comparada con los estudios desde la geografía humanista que se refieren a las nociones de desterritorialización y reterritorialización (Hiernaux y Zárate, 2008). Mientras el primero se refiere a estar fuera del lugar de origen sin dejar de pertenecer a él, el segundo apunta al tomarse un territorio ajeno como propio y establecerse en él (Hiernaux y Zárate, 2008). A pesar de los aportes de la geografía humanista, aquí no se comparte del todo su visión. Se coincide con la idea de salir del lugar de origen sin dejar de pertenecer a él, pero lo cierto es que desterritorialización y reterritorialización significarían, en ese enfoque, un desapego al lugar de origen, e incluso conducen a pensar en dos procesos diferentes. Por su parte, la reespacialización, producto de la migración, indica las modificaciones espaciales debidas al fenómeno migratorio, pero prescindiendo de la idea del abandono de un lugar para incorporarse a otro, y poniendo de manifiesto las relaciones que existen en el nuevo espacio, el cual involucra el origen y el destino.

Ahora bien, la geografía explora lo transnacional de modo más amplio, reflexionando los deseos, identidades y subjetividades desde distintos sitios, para incluir procesos de pertenencia y exclusión que deben ser valorados desde los estudios migratorios. Lawson (2000), retomando a Rouse (1991), afirma que la migración permite teorizar el espacio de pertenencia desde diversos ángulos; pero con esto se han olvidado los estudios migratorios para reinterpretar el espacio y la modernidad y que,

la migración siempre ha tenido el potencial de desafiar las imágenes espaciales establecidas. Resalta la naturaleza social del espacio como algo producido y reproducido a través de la acción humana colectiva y, al hacer esto, nos recuerda que dentro de los límites impuestos por el poder, los arreglos espaciales existentes siempre son susceptibles del cambio (Rouse, 1991: 11). (Traducción propia.)

Esta perspectiva del tema migratorio evidencia la concepción de la producción social del espacio señalada ya en el primer apartado de este capítulo, donde se ha descrito que el espacio no corresponde a una mera delimitación de fronteras, sino que en él interviene la acción humana. La idea es que por fenómenos como la globalización, la migración o el transnacionalismo, el espacio se puede ver modificado (y producido).

Mendoza (2007) señala que la mayor parte de la literatura acerca de la relación espacio-migración internacional se ha limitado a traducir los conceptos espaciales a variables que puedan ser operacionalizadas y cuantificadas: tamaño de la población, población rural o urbana, etc., pero se ha dejado fuera elementos importantes como la concepción del espacio sin una continuidad territorial, sin perder de vista que la migración involucra al lugar de origen y al de destino, y las relaciones que en dicho espacio suceden. (Recuérdese que autores como Jackson et al. (2004) sostienen que los espacios transnacionales abarcan a toda la población relacionada con el fenómeno migratorio.) Estas argumentaciones demuestran por qué además de las dimensiones espaciales, como las prácticas materiales y la forma como la población —debido al fenómeno migratorio— cambia y reconstruye su espacio, es necesario tomar en cuenta la importancia de los espacios imaginarios o simbólicos, material que retoma Harvey (1990) en su análisis del espacio desde las prácticas materiales o físicas y desde la influencia del espacio percibido y el imaginario o simbólico.

Читать дальше