die Hals- (7), Brust- (12) und Lendenwirbelsäule (5). Dazu das Kreuz- und Steißbein.

Die Doppel-S-Form kann noch genauer bezeichnet werden. Die Krümmungen der Wirbelsäule werden als Halslordose, Brustkyphose und Lendenlordose bezeichnet. Zwischen den Wirbelkörpern befinden sich die Bandscheiben, oder anatomisch korrekt die Zwischenwirbelscheiben, als Druckpuffer und bewegende Elemente. Außer zwischen den beiden obersten Halswirbeln, Atlas und Axis. Auf diesen beiden ruht unser Schädel und dieser kann dank dem Zapfen-/Drehgelenk unter anderem Ja und Nein sagen. Korrekterweise sei gesagt, dass das Nein-Sagen eine Zusammenarbeit von Atlas und Axis, das Ja-Sagen eine solche von Schädel und Atlas ist.

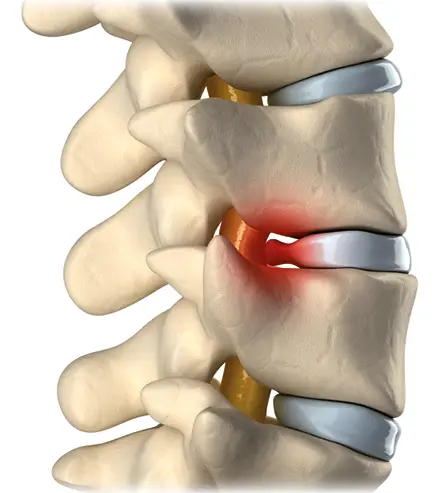

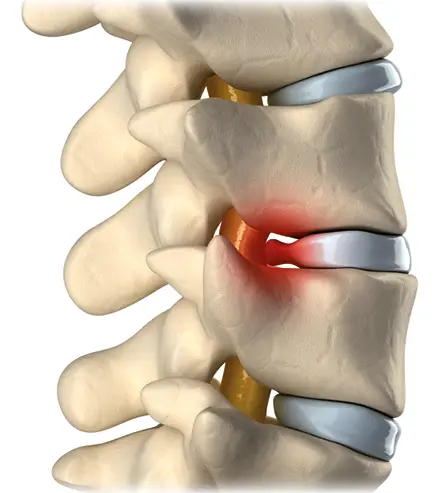

Exkurs: Bandscheibe

Die Bandscheiben sind zwischen zwei Wirbeln eingebettet. Sie verbinden die Wirbel flexibel, sorgen also für Bewegung. Da zwischen Atlas und Axis keine Bandscheibe vorhanden ist, ergeben sich 23 Bandscheiben, welche rund 25 Prozent der menschlichen Wirbelsäule ausmachen. Die Bandscheibe besteht aus einem äußeren Ring, dem Anulus fibrosus, und einem gallertartigen Kern, dem Nucleus pulposus. Der äußere Ring kann in einen äußeren und inneren Anteil (Lamellen) unterschieden werden.

Die Wirbelsäule ist täglich Bewegungen und Stößen ausgesetzt. Die Bandscheibe dient dabei der Dämpfung der axialen Stöße und der Druckverteilung.

Die Ernährung der Bandscheibe erfolgt ausschließlich über das Ein- und Ausströmen von extrazellulärer Flüssigkeit aus dem Anulus fibrosus, dem äußeren Ring. Wenn kein Druck auf der Bandscheibe vorhanden ist, füllt sie sich durch Hydration mit Flüssigkeit aus den angrenzenden Wirbelkörpern. Kehrt sich die Situation, stehen die Bandscheiben also unter Druck, wird die Flüssigkeit wieder aus der Bandscheibe herausgepresst, was Dehydration genannt wird.

Durchblutet wird der Anulus fibrosus nur im äußersten Bereich über Blutgefäße.

Wegen der Druckbelastungen und der damit verbundenen Dehydration nimmt die Dicke der Bandscheiben tagsüber bis zu einem Millimeter ab – weshalb wir am Abend immer etwas kleiner sind. In der Nacht kommt es zur Hydration, damit die Bandscheibe am anderen Tag wieder voll belastet werden kann.

Kommt es zu einer Verlagerung des Nucleus pulposus nach hinten, sprechen wir von einer Bandscheibenvorwölbung, wobei in diesem Fall der äußere Faserring, Anulus fibrosus, noch intakt ist. Ist dies nicht mehr der Fall und tritt Bandscheibensubstanz aus, sprechen wir von einem Bandscheibenvorfall.

Bandscheibenvorfall mit der Bandscheibe und

dem in Richtung Rückenmark drückenden Kern.

Wirbelkörper sind perfekt gebaut

Die Wirbel der Hals-, Brust- und Lendenwirbelsäule sind einheitlich aufgebaut, in der Größe aber unterschiedlich, mit Ausnahme der beiden obersten Halswirbel, Atlas und Axis, welche ein Zapfen-/Drehgelenk bilden.

Wirbelknochen von oben,

dargestellt ist ein T5-Wirbel, der fünfte Brustwirbel.

Wirbelkörper

Wirbelbogen

Wirbelloch

vier Gelenkfortsätze

zwei Querfortsätze

ein Dornfortsatz

Das Gewicht wird vom Wirbelkörper getragen. Die Quer- und der Dornfortsatz bilden die Ansatzstellen der Bänder und Sehnen. Im Wirbelloch verläuft, gut geschützt, das Rückenmark. Die Gelenkfortsätze bilden die vielen Wirbelgelenke.

Bewegungsrichtungen im ganzen Kompassspektrum

Was kann die Wirbelsäule so anstellen und in welchen Richtungen? Die Wirbelsäule ist sehr viel beweglicher als gemeinhin angenommen. Die drei Bereiche Hals-, Brust- und Lendenwirbelsäule verfügen allerdings über unterschiedliche Bewegungsamplituden. Die wichtigsten Bewegungsrichtungen sind die folgenden:

Flexion (Beugung)

Extension (Streckung)

Lateralflexion (seitliche Beugung)

Rotation (Drehung)

Adduktion (heranziehen)

Abduktion (abspreizen)

Pronation (einwärts drehen der Hand oder nach innen kippen des Fußes)

Supination (auswärts drehen der Hand oder nach außen kippen des Fußes)

Diese Begriffe werden auch zur Beschreibung der Bewegungen anderer Gelenke verwendet und können in diesem Zusammenhang noch erweitert werden.

Brustkorb (Thorax) als persönliches Schutzkorsett

Der Brustkorb wird hinten von der Wirbelsäule und vorne vom Brustbein „begrenzt“. Er besteht aus Rippen, Rippenpaaren. Diese sind gelenkig mit der Wirbelsäule und dem Brustbein verbunden, damit sich der Brustkorb beim Atmen bewegen kann. Der Brustkorb schützt die inneren Organe, beispielsweise die Lunge und das Herz. Er besteht aus zwölf Rippenpaaren, sieben davon sind echte Rippenpaare und fünf sind unechte Rippenpaare, von denen zwei freie Rippen sind.

Echte Rippen: Die obersten sieben Rippenpaare sind direkt mit dem Brustbein (Sternum) verbunden. Deshalb spricht man hier von echten Rippen.

Unechte Rippen: Die Rippenpaare acht bis zwölf setzen am knorpeligen Rippenbogen an, weshalb man hier von unechten Rippenpaaren spricht.

Freie Rippen: Die letzten beiden Rippenpaare enden frei in der Bauchwand, sind also nur mit der Wirbelsäule verbunden. Deshalb spricht man hier von freien Rippenpaaren.

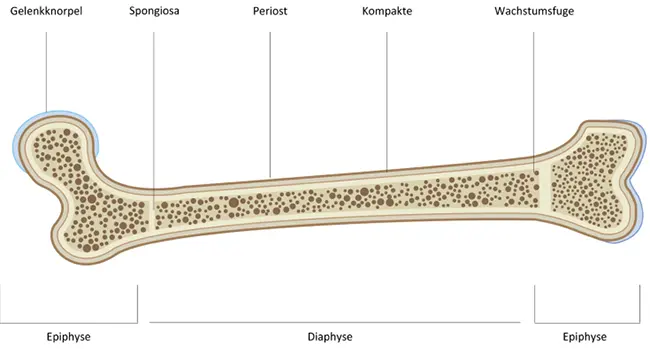

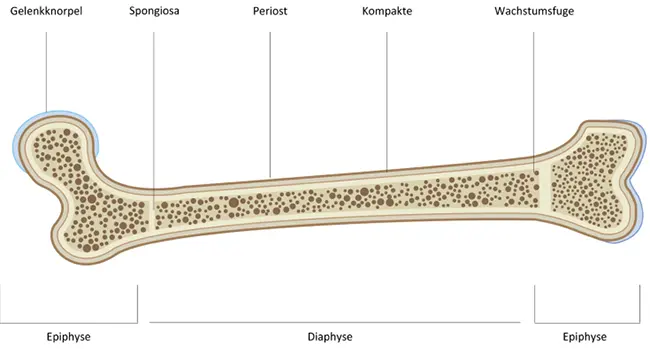

Knochen sind lebendiges Gewebe

Der Röhrenknochen eignet sich hervorragend, um den Aufbau des Knochens exemplarisch darzustellen. Grundsätzlich besteht er aus einer Diaphyse (Kompakta, Knochenschaft), der eigentlichen Röhre, und zwei Epiphysen, den beiden Endungen. Die Kompakta umschließt im Kern die Markhöhle mit dem gelben Knochenmark und eine schwammige Schicht jeweils am Ende, der Spongiosa. Diese enthält das rote Knochenmark. Damit der Röhrenknochen im Wachstum wachsen kann, verfügt er über zwei Wachstumsfugen, die Epiphysenfugen.

Diese Wachstumsfugen verknöchern nach Abschluss des Wachstums bis spätestens zum zwanzigsten Altersjahr. Die beiden Enden des Knochens sind jeweils mit Knorpel überzogen, welche der reibungslosen Gelenkbewegung und der Druckverteilung dienen. Die Diaphyse ist mit der Knochenhaut überzogen – diese verfügt über viele Nervenzellen und ist deswegen sehr empfindlich.

Röhrenknochen

Der Knochen verfügt über folgende Elemente mit den entsprechenden Eigenschaften:

Diaphyse – „die Röhre“, welche für die Stabilität verantwortlich ist. Je nach Lage im Körper und damit einhergehender Last ist die Dicke unterschiedlich.

Spongiosa – Knochenbälkchen geben Stabilität. Ihr jeweiliger Verlauf richtet sich nach der Belastung.

Rotes Knochenmark – hier werden die roten Blutkörperchen produziert.

Gelbes Knochenmark – dient als Füllsubstanz.

Epiphysenfuge – Wachstumsfuge für das Längenwachstum.

Knorpel – Schutzschicht für reibungsloses Bewegen.

Periost – die den Knochen umhüllende Knochenhaut (außer beim Knorpel).

Knochengewebe ist lebendige Materie

Knochen sind nicht einfach lebloses Material, das nur brechen und wieder zusammenwachsen kann. Nein, Knochen leben! Sie bauen sich permanent auf und ab, das Übernehmen spezielle Körperzellen, die Osteoplasten (Aufbau) und die Osteoklasten (Abbau). Überdies dienen die Knochen als Fabrik für die roten Blutkörperchen. Knochen sind gut durchblutet und sorgen für die Stabilität des Körpers. Die gleiche Stabilität wie Knochen bietet Stahl zwar auch – aber wer will schon Knochen aus Stahl? Gut, dann wäre wenigstens die Ausrede korrekt von den schweren Knochen, welche übergewichtige Personen gerne mal anführen. Unsere Knochen sind ein technisches Wunderwerk, welche enorme Stabilität bei geringem Gewicht bieten.

Читать дальше