Selbstverwaltungsgarantie und Gestaltungsspielraum

Über die konkrete Dimensionierung der Feuerwehr hat die Kommune durch ihren Stadt- oder Gemeinderat als politisches Entscheidungsgremium in Wahrnehmung des kommunalen Selbstverwaltungsrechts verantwortungsbewusst selbst zu entscheiden. So ist gemäß Art. 28 Abs. 2 GG den Gemeinden das Recht gewährleistet, »alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung zu regeln« (kommunale Selbstverwaltungsgarantie).

Die Formulierung »im Rahmen der Gesetze« impliziert dabei, dass das gemeindliche Selbstverwaltungsrecht auch nur »im Rahmen der Gesetze« eingeschränkt werden kann und nicht etwa durch eine bloße Verwaltungsvorschrift (vgl. Urteil des VG Regensburg vom 22.10.2003 – Az.: RO 3 K 02.2309). Jede aufsichtsbehördliche Maßnahme stellt einen erheblichen Eingriff in die garantierte Selbstverantwortlichkeit der Kommune dar, weshalb sich das staatliche Einschreiten durch die kommunale Aufsichtsbehörde auf das unbedingt notwendige Maß zu beschränken hat (vgl. Kapitel 3.7). Die Aufsichtsbehörde hat bei der Wahrnehmung ihrer Befugnisse zu respektieren, dass sich ihre Maßnahmen gegen die unmittelbar gewählte gemeindliche Volksvertretung richtet, die die Gemeindegeschicke selbst bestimmt und selbst verantwortet (vgl. Urteil des OVG Lüneburg vom 18.09.1996 – Az.: 13 L 7342/94).

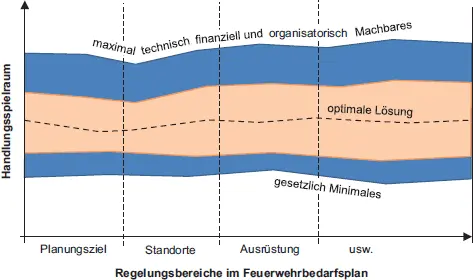

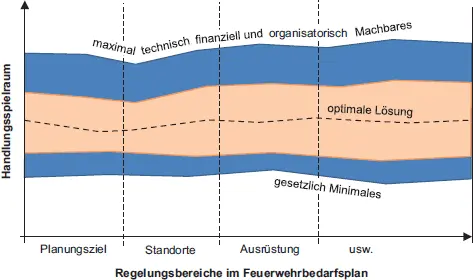

Gemäß den Feuerwehrgesetzen der Länder handelt es sich bei der Aufstellung, Ausrüstung und Unterhaltung der Feuerwehr um eine Pflichtaufgabe im eigenen Wirkungskreis. Demnach steht der Gemeinde in Ausübung dieser Pflichtaufgabe ein gewisser Gestaltungsspielraum zu, der eine Bandbreite von Handlungsmöglichkeiten für individuelle, auf die örtlichen Verhältnisse angepasste Konzepte und Lösungsansätze eröffnet (vgl. Bild 6).

Gibt der Gesetzgeber bewusst keine Dimensionierungsvorgaben vor, gewährt er einen Gestaltungsspielraum, der durch die verantwortlichen Kommunen auszugestalten ist. Oder im Umkehrschluss: Wäre ein einheitlicher Standard im Sinne des Gesetzgebers, hätte er dies im Gesetz oder durch nachrangige Durchführungsverordnungen durch die Exekutive explizit vorgegeben.

Bei der Feuerwehrbedarfsplanung gibt es daher nicht nur »die einzig richtige Lösung« bei der Ressourcenbestimmung, sondern eine Bandbreite an Lösungs- und Ausstattungsmöglichkeiten (vgl. Bild 6). In der Regel handelt es sich bei diesem Gestaltungsspielraum nicht um einen schmalen Grat, sondern um einen Rahmen mit nicht universell definierten Ober- und Untergrenzen, innerhalb derer sich bewegt werden kann. Bei Unterschreiten der Untergrenze besteht die Gefahr einer »Unterrüstung«, mit der kein wirksamer Schutz erzielt werden kann, der gesetzliche Auftrag verfehlt wird und damit ein Organisationsmangel vorzuliegen droht. Ein Überschreiten der Obergrenze führt zu einer unverhältnismäßigen »Überrüstung«, mit der ein unangemessener Umgang mit öffentlichen Mitteln vorliegt und damit gegen den Grundsatz der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit verstoßen wird (vgl. Planungsgrundsätze in Kapitel 4.2).

Bild 6: Gestaltungsspielraum bei der Feuerwehrbedarfsplanung

Die Gestaltungsfreiheit im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung darf jedoch nicht in Willkür ausarten, vielmehr müssen die Gemeinden auch in Angelegenheiten des eigenen Wirkungskreises sachgemäß und nach pflichtgemäßem Ermessen handeln. Das Verwaltungsgericht Neustadt a. d. Weinstraße äußert dazu, dass angesichts der von der Feuerwehr zu bekämpfenden Gefahren im Zweifel eher ein Mehr als ein Weniger an Personal und Hilfsmitteln zur Verfügung zu stellen ist (vgl. Gerichtsbescheid des VG Neustadt a. d. Weinstraße vom 17.09.1986 – Az.: 8 K 157/85).

Damit ist eine Gemeinde auch nicht daran gehindert, für den Brandschutz mehr zu tun, als es ihrer Mindestverpflichtung entspricht. Schließlich geht es nicht nur um Erhaltung bedeutender Sachwerte, sondern vor allem auch um die Gesundheit und das Leben von Menschen. Dies hat der Rat in Wahrnehmung des kommunalen Selbstverwaltungsrechts verantwortungsbewusst selbst zu entscheiden, darf aber auch nicht dem Übermaßverbot und dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit entgegenstehen.

In mehreren Gerichtsurteilen (u. a. VG Braunschweig vom 19.10.2006 – Az.: 1 A 17/06 – und VG Regensburg vom 22. Oktober 2003 – Az.: RO 3 K 02.2309) zur Auslegung der Aufstellungs- und Ausstattungsverpflichtung einer leistungsfähigen Feuerwehr wird zudem deutlich gemacht, dass durch die Gemeinde keine optimale und bestmögliche Feuerwehrstruktur hergestellt werden muss, mit der eine Gefahrenbekämpfung optimal und mit geringst möglichen Schaden gewährleistet wird. Die Feuerwehrgesetze enthalten kein Optimierungsgebot. Entscheidend ist alleine, dass die Gemeinde die Mindestanforderungen an eine leistungsfähige Feuerwehr erfüllt.

Leistungsfähige Feuerwehr

Eine Feuerwehr ist dann als leistungsfähig anzusehen, wenn sie die gesetzlichen Verpflichtungen des jeweiligen Feuerwehrgesetzes erfüllt, nämlich insbesondere die Bekämpfung von Bränden und den Schutz von Menschen, Tieren und Sachwerten vor Brandschäden (abwehrender Brandschutz) und die Hilfeleistung bei Not- und Unglücksfällen (Technische Hilfe) 9 sicherzustellen. Dabei müssen die gemeindlichen Feuerwehren grundsätzlich dazu in der Lage sein, die Gefahren zu bekämpfen, die unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse erwartungs- und erfahrungsgemäß auftreten können (so auch Beschluss OVG Nordrhein-Westfalen vom 16.05.2013 – Az.: 9 A 198/11).

Die gesetzlich geforderte Leistungsfähigkeit der Feuerwehr wird durch einen Bedarfsplan nachgewiesen. Die weit verbreitete Annahme, dass dieser Nachweis über die Auswertung des Zielerreichungsgrads erbracht wird, ist jedoch in Hinblick auf die Aussagekraft von Erreichungsgraden in der Regel nicht zutreffend (vgl. Kapitel 4.3.3). Vielmehr muss ein planerischer Nachweis erfolgen, bei dem die Feuerwehr so zu dimensionieren ist, dass sie planerisch die politisch geforderten Planungsziele unter normalen Umständen erreichen kann.

In Bayerischen Feuerwehrgesetz ist im Übrigen eine abweichende Formulierung zu finden, die die Leistungsfähigkeit nicht auf die Feuerwehr, sondern auf die Gemeinde bezieht, innerhalb derer Grenzen die gemeindliche Feuerwehr aufzustellen, auszurüsten und zu unterhalten ist. In seinem Gesetzeskommentar zum bayerischen Feuerwehrrecht bezieht Schober (2014, S. 9 f) die Grenzen dieser Leistungsfähigkeit auf die verwaltungsmäßige und finanzielle Leistungskraft der Gemeinde, die sich ebenfalls je nach örtlichen Verhältnissen erheblich unterscheidet.

Örtliche Verhältnisse der Kommunen

Die gesetzlich geforderte Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse schließt per se aus, einen einzigen (gleichen) Standard für alle Kommunen anzusetzen, da hierdurch nicht den örtlichen Gegebenheiten Rechnung getragen werden würde. Damit kann (und muss) das Versorgungs- und Ausstattungsniveau unter den Kommunen unterschiedliche Ausmaße annehmen. Ein gleiches Planungsziel für alle Kommunen verstößt gegen die gesetzliche Vorgabe.

Wie bereits einleitend angemerkt unterscheiden sich die verschiedenen Gebiete in der Bundesrepublik signifikant voneinander. Allein die Gemeindegrößen variieren in den einzelnen Regionen Deutschlands erheblich und unterliegen bis heute hin nicht nur aufgrund des demografischen, gesellschaftlichen und damit strukturellen Wandels, sondern auch in territorialer Hinsicht stetigen Veränderungen. Während es in Deutschland im Jahr 1998 noch 14.197 Gemeinden gab, hat sich diese Zahl infolge zahlreicher Gebietsreformen bis zum Jahr 2017 auf 11.054 Gemeinden reduziert. Diese gehören mit Stand vom 31.12.2017 zu folgenden Größenklassen (Statistisches Bundesamt, 2018):

Читать дальше