2. Este anfiteatro es hoy toda la Tierra

3. El verano de 2007

4. El verano de 2018

5. ‘Cambios tremendamente radicales’

6. El punto de ruptura

Notas de la primera parte

Segunda parte El mundo que aún es posible

7. La recuperación de lo humano

8. Educación para la acción

9. Educación para la vida

10. La trampa del crecimiento

11. La educación desde la complejidad

12. ¿Hemos fracasado?

Notas de la segunda parte

Tercera parte Construir la esperanza

13. Fuerza en expansión

Epílogo: para Elena

Anexo Tratado Climático de Copenhague de 2009 (resumen)

Notas de la tercera parte

Agradecimientos

Bibliografía

La historia ha llegado a un punto en el que el hombre moral,

el hombre íntegro, está cediendo cada vez más espacio,

casi sin saberlo, al hombre comercial, al hombre limitado

a un solo fin, y este proceso, asistido por las maravillas

del avance científico, está alcanzando proporciones

gigantescas y oscurecen su costado más humano.

Rabindranath Tagore

Proemio

Este libro es un ejemplo excelente de cómo la complejidad de la realidad, completamente demostrada por la actual pandemia, puede ser enfrentada por una mente compleja como la de Manuel Guzmán Hennessey, quien decide reconocerla y aprovecharla para comprender lo que está sucediendo y tratar de mejorar la situación. El autor hace el reconocimiento de la complejidad de la situación actual del planeta no solo desde el punto de vista científico de quienes han estudiado la crisis global, como acertadamente la llama Manuel; el planteamiento general de su libro no se reduce a ponernos al día acerca de la información disponible al más alto nivel internacional, sino que plantea con extraordinario detalle las polémicas entre los mismos científicos —y entre ellos y los políticos— que han convertido este proceso en uno de los más intensos y riesgosos de la historia de la humanidad.

Tampoco se detiene Manuel en lo político y en lo científico. Va mucho más allá, pues abarca aquello que solo se puede afrontar desde la filosofía, la ética y la estética actuales: su pensamiento intenta alcanzar las formas en que se entrelazan las visiones de los científicos y las decisiones de los políticos, con esa realidad que solo se puede afrontar ampliando la mente, saliendo de las disyuntivas, de las reducciones, e inclusive de las abstracciones, abriendo los ojos para comprender, por ejemplo, por qué Dalí tuvo que salir de la realidad para enseñar a entenderla. Ese ‘más allá’ el autor lo encuentra en sus vivencias personales, en sus relaciones con la ciudad y con la gente. En su reconocer de la historia, la geografía y la vida familiar. Es en su reflexión acerca del futuro de sus hijos y de su nieta Elena en donde el libro proporciona las claves para que cada uno de nosotros se dé cuenta de la gravedad de la situación y de la necesidad de aportar para solucionarla. Para Guzmán Hennessey, es “necesario admitir nuestra nueva vulnerabilidad”, dejar atrás nuestra confianza en el crecimiento como la vía hacia la supervivencia y el bienestar. Admitir que esa idea fue únicamente una esperanza ilustrada; tremendamente atractiva para todos los humanos conscientes de haber dejado de ser niños. Reconocer que inclusive el ‘desarrollo sostenible’, como ya está demostrado, no es la solución; que es únicamente una retórica agradable de pensar cuando añoramos nuestros caminos hacia la madurez. Que, a pesar de los avances científicos y tecnológicos, la pandemia nos demuestra que existen límites que ni siquiera los humanos podemos traspasar.

Sin embargo, este libro no puede considerarse solo como un aporte más a las denuncias de la inminencia de la catástrofe ecológica. A lo largo de la mayoría de sus páginas, se insiste en la posibilidad y en la obligación que tenemos de aportar todo lo que somos para impedir esa catástrofe tan mentada y también tan desmentida hoy. Esos aportes podrían, dice Guzmán Hennessey, evitar la catástrofe si todos nos comprometiéramos, primero, a reconocer la complejidad de la realidad que puede generarla y, segundo, aportando a lo que él llama una cruzada educativa global.

En estos años que estamos sufriendo los colombianos, casi todos coincidimos en que la solución está en la educación, y podríamos estar de acuerdo en que el cambio debería tener la fuerza, la decisión y el espíritu de sacrificio que tuvieron los cristianos en la Edad Media. A pesar de que nuestras desgracias son tan originales y específicas, la mayoría de nosotros estamos de acuerdo en que nada eficaz podría hacerse sin la colaboración de la mayoría de los habitantes del planeta. Sin embargo, esas ‘originalidad’ y ‘especificidad’ de nuestras desgracias nos podrían llevar también a identificar soluciones de suficiente complejidad, ya que la enorme complejidad de lo nuestro y el fracaso de las soluciones simples que copiamos ciegamente del pensamiento ajeno es lo que hoy nos agobia. Por eso esa cruzada que propone Manuel no puede ser como una versión más de lo que generó a nuestros países, pero podría ser el resultado de reflexiones colectivas acerca de nuestras horrorosas experiencias, ya que ellas han sido generadas por las mismas ideas que hoy llevan a la crisis global, por las mismas ortodoxias de la izquierda y de la derecha, por el marxismo-leninismo y por el desarrollismo neoliberal que han impedido nuestro buen vivir.

Julio Carrizosa Umaña

A quienes conmigo van…

He escrito este libro con sentido de urgencia. Es el año de 2020. Me encuentro, como casi todos los humanos de este tiempo, confinado. Una pandemia, que empezó en un mercado de pescados de China, a finales de 2019, se extendió por todo el mundo, y ya cobra millones de infectados. Hoy es 13 de octubre de 2020. Los efectos de la crisis son más devastadores que lo que pensábamos. La Organización Mundial de la Salud ha revelado que el duelo, el aislamiento, la pérdida de ingresos y el miedo están generando o agravando trastornos de salud mental en el 93 % de los países del mundo. Ha aumentado el consumo de alcohol o drogas y afecciones como el insomnio y la ansiedad. Un estudio llevado a cabo entre junio y agosto de 2020 reveló que la Covid-19 puede traer complicaciones neurológicas y mentales, como estados delirantes, agitación o accidentes cerebrovasculares *. No obstante, este no es un relato sobre la crisis, sino una argumentación de la esperanza, por eso pido escuchar (aquí, para empezar) una canción que se conoce desde el siglo XV, y que forma parte del romancero fundacional de nuestra lengua: el “Romance” del conde Arnaldos. Esta especie de ‘descanción de la esperanza’ —“yo no digo esta canción sino a quien conmigo va”— se ha venido cantando desde los tiempos en que la vida humana era una suerte de armonía en ebullición (que ahora hemos perdido) entre los seres humanos y los demás seres vivos **.

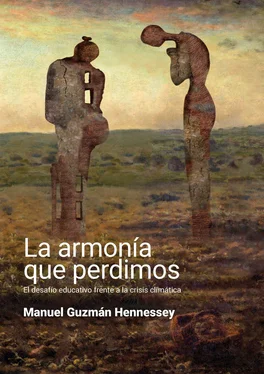

Algunos textos de este libro funcionan de manera independiente. Los lectores pueden ir a ellos siguiendo esta especie de bitácora para organizar sus navegaciones. El mar es turbulento (no los voy a engañar). Pero, aunque hay puertos felices, no es fácil llegar a ellos. Este es el desafío: mirar la crisis desde una perspectiva de complejidad para alcanzar los puertos difíciles. Quienes quieran esquivar las tempestades pueden ir directamente a la página 165. Ahí está “la armonía que perdimos”. Lo que podemos hacer para recuperarla. No hay fórmulas simples, pero sí una fuerza en expansión, viento ligero del sur que empuja la esperanza desde el corazón de los más jóvenes. Las coordenadas están dispersas a lo largo del texto (en forma de poesía, música, pintura, notas, frases destacadas; los códigos QR son los faros), pero el motor de la esperanza está en la página 403. Los dos capítulos iniciales pueden leerse como una introducción. No le llamé así debido a que es algo larga. Pero funciona como diagnóstico del mundo en que vivimos, y examina la emergencia climática en clave Covid-19. Los dos veranos reseñados resultan claves para entender la manera como se fue agravando la crisis, especialmente entre 2007 y 2018; también fue durante esta década que se profundizó el divorcio entre la ciencia y la política. Intenté atenuar lo triste de las burocracias con algunos paisajes de verano. Si quieren ir al del 2007, los invito a la plaza Margarita Xirgú de Madrid (ver página 93), pero si lo que prefieren es un verano aún más caliente, vayan a la página 113. El tema de la bifurcación es esencial; está entre las páginas 165 y 225. A quienes se interesan por el porqué de las cosas les sugiero empezar por el principio. Este libro es eso: una larga reflexión sobre el porqué. Desde la página 367 intento contestarme la pregunta de Baltazhar: ¿hemos fracasado? La respuesta es evidente, pero desde la educación podemos enmendar los errores sistémicos y construir un futuro ladrillo a ladrillo ( capítulos 7, 8, 9y 11). Acertar en el diseño de las infraestructuras tecnológicas de las transiciones es definitivo. Estas opciones deben examinarse primero en las universidades y los centros de pensamiento. En la página 151 me refiero a la energía nuclear de fisión como opción de transición hacia un futuro nuclear de fusión atómica. Invito a las grandes acciones ( páginas 148, 161 y 225) desde mi experiencia docente (páginas 283 y 291) para lo cual es útil repensar el activismo ecologista (página 273) y concebir una educación para la acción (página 263). Jean-François Millet hizo su cuadro del Ángelus en 1859 (página 439). Salvador Dalí acabó Reminiscencia arqueológica del ángelus de Millet en 1934. La portada de este libro sugiere la evolución de la crisis entre los siglos XIX y XX. La relación entre los seres humanos y la tierra. Ahí está buena parte del porqué de las cosas. Y, por último, mi nieta Elena brinca por cada página, pero lo suyo va en el epílogo (página 433). ¡Buen viento y buena mar!

Читать дальше