Por último, ingresé a la Universidad de Concepción y obtuve un título. Debo decirle que –como a mi gente y a tantos de los suyos (chilenos)– no me fue fácil la ciudad en la que transcurre hoy parte de mis días. Ahora, cuando paso por sus calles o avenidas, me da pena la tan marcada frontera entre la suntuosidad y la miseria «iluminada por sus Malls y sus McDonald’s». Pero me agrada el verdor de sus árboles en primavera o sus hojas cayendo y suavizando el cemento de sus aceras siempre bajo la Luna de los brotes cenicientos. También los treiles, los tiuques, y de cuando en cuando algunas rakiñ bandurrias pasan por allí: cantando, graznando, en medio del tráfago de los automóviles. Es, como sea, la tierra de mis antepasados, me digo.

Por eso tengo la permanente impresión de que nunca me he alejado de mi mundo, porque siempre estoy dialogando con él, con su memoria, aun en la –a veces– rara sensación de nostalgia. Es aquí donde yo pertenezco. Pertenezco al pueblo mapuche: soy una expresión de su diversidad. Y no hablo de pueblo en un sentido figurado, discursivo, porque es el pueblo al que pertenece toda mi familia:

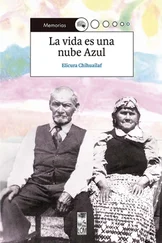

Mi abuela, que me conversaba, que me contó cuentos, solo en mapuzugun . Mi abuelo que hablaba algo de castellano para decirnos que por no saberlo antes les habían usurpado sus tierras. Mis padres, que vinieron a estudiar a Temuco –desde las comunidades de Quechurewe y Liumalla– siendo monolingües del mapuzugun y que fueron organizadores y dirigentes de agrupaciones mapuche –como la agrupación estudiantil «Newentuaiñ, Hagamos fuerza»– en la década del treinta. Mis hermanas y hermanos, profesores básicos y universitarios. Mi mujer, mapuche también, conocedora e innovadora de la comida tradicional nuestra. Mi pueblo profundo: las tres hijas: Laura Malen, estudiante de Medicina; Claudia Tamuré, estudiante de Medicina Veterinaria; Gabriela Millaray, estudiante liceana; y el hijo Gonzalo Elikura (trayéndonos los abrazos de la ternura). Los que me permiten, me obligan, a decir: «NOSOTROS».

Y usted –seguramente– se preguntará:¿qué significa una «reducción»? Significa que mucha de nuestra gente fue asaltada en sus hogares, castigada, torturada y trasladada –«relocalizada»– fuera de sus parajes habituales; o asesinada. Porque reducción, «privatización», dicen algunos (privatizar –según el diccionario de la lengua castellana– viene de privar: Despojar de algo; prohibir o estorbar; predominar; negar), es un concepto utilizado por los Estados chileno y argentino desde mediados del siglo XIX, y materializado a finales del mismo. Contiene el hecho de que nuestro pueblo fue reducido, «reubicado», en las tierras generalmente menos productivas de nuestro País Mapuche.

Ahora, a poco más de cien años de la guerra –ofensiva por parte de los chilenos y defensiva por parte de nuestra gente–, el concepto de reducción el Estado chileno lo ha encubierto en el de «comunidad legalmente constituida». Los sentidos son, como ve, diferentes para nuestro pueblo y para el Estado.

¿Pero qué guerra?, se preguntará quizás usted. Pues así como el movimiento obrero, por mencionar uno de los aspectos de la historia chilena, hay aquí también una historia ocultada en esta región y que la crónica oficial resume en un eufemismo denominado «Pacificación de la Araucanía».

Dicen, dijo Neruda, La Araucana está bien, huele bien; los mapuche están mal, huelen mal. Huelen a raza vencida y los usurpadores están ansiosos de olvidar, de olvidarse. Esto en relación con el mito y la realidad. La resistencia por siglos a la conquista española y el hecho de haber sido reducidos por el Estado chileno en nuestro territorio. Lo que significa que nuestra gente queda con muy pocas tierras y –por lo mismo– con un cada vez más grave aceleramiento de la pobreza, hasta lo extremo, porque como se dice en el campo « Pu choyvn tremkvley, mapu tremkelay . Las familias crecen, pero las tierras no estiran». Lo que generó más tarde situaciones de conflictos internos y migración. Y, claro, dificultades crecientes para la realización de nuestras ceremoniales, que son el eje de nuestra cultura (fundamentalmente el Gillatun).

Pero ella, me dicen, está sostenida por símbolos –vivos y aún vivificantes en la fuente que son nuestras comunidades–, factibles por lo tanto de ser recreados. Y estoy refiriéndome nuevamente a la ciudad, desde donde le escribo. La waria –ciudad–, ahora un camino que hay que debemos considerar para no ser derrotados definitivamente como cultura.

Por eso, con esperanza, me digo: la cultura tiene que ver esencialmente con el espíritu, y el espíritu no tiene fronteras: puede volar. La imaginación va hasta donde nosotros queramos. El fogón, por ejemplo, es el símbolo que arde en medio de este soliloquio, compilación, o como desee usted llamarlo. Tal vez Werkv / mensaje / recado, «Recado confidencial» como lo he denominado yo.

Como usted ya habrá augurado, habrá pensado, este escrito –este respirar en su diversa intensidad– se verá obligado también a interrumpirse, a explicarse quizá, a cambiar de tono y de acto –dentro del mismo escenario, la misma corporeidad, desde luego–. Y es que usted y yo estamos hablando, ¿nos estamos escuchando?, desde dos culturas, desde las diferentes concepciones de mundo que nos habitan, diversas y aún muy distantes: la cultura mapuche y la cultura chilena.

Mas, como todo deseo de encuentro verdadero, llano, de anhelo mutuo de conocer a un otro sin avasallamientos ni sentidos de nuevas conquistas, me parece que comienza manifestándose a partir de lo mejor de cada individuo, de lo mejor de cada civilización, lo que –sin duda– está expresado en la denominada Cultura, en toda su globalidad: la poesía (la literatura), la historia, la filosofía (las ciencias), la política, la economía. Siendo claro que todo proceso creativo se inicia en la gestualidad de las palabras, de su poesía, que luego se queda en ella o es traducida a otros signos: la música, un instrumento, una fórmula química, una ecuación o un teorema matemático, una silla, una mesa, una puerta, una ventana, una casa, una obra arquitectónica…

Me dicen: la poesía –que es el lenguaje primordial (en su sentido de profundidad y no sólo de versos), y todo lo «contaminado» con ella, es la mejor expresión del permanente diálogo entre el espíritu y el corazón. Es el poder de esa palabra lo que aún nuestras culturas siguen considerando como lo más valioso en cualquier tipo de manifestación humana y, por lo tanto, natural.

Cuentan nuestros mayores queentonces en la Wenu Mapu , la Tierra de Arriba, coexistían las energías positivas y negativas. Así era, dicen, hasta que el Espíritu Poderoso recordó que no había nada sobre la Nag Mapu , la Tierra que ahora andamos. Entonces, dicen, pensó en mandar hasta aquí a uno de sus amados Brotes.

Su gesto dicen, fue percibido por los espíritus negativos, que se reunieron para urdir la forma de ser ellos los elegidos. ¿Pero quién?, se preguntaron. Entonces, dicen, empezaron a pelear. Tanto aumentó la violencia de la pelea que se abrieron los aires y enredados cayeron, transformándose en cuerpos incandescentes en la caída.

Se rompió la tierra golpeada y los espíritus negativos rodaron hasta sus profundidades. Allí quedaron encerrados ( Miñche Mapu Tierra de Abajo se llama su lugar) . Por la fuerza de ese choque se originaron también los volcanes, los cerros y cordilleras, dicen nuestros antiguos.

Entre los espíritus negativos se hallaban espíritus positivos que por haber estado demasiado cerca de la riña, fueron arrastrados en la caída, dicen.

Ellos / ellas, hicieron rogativa al Espíritu Poderoso para que les permitiera regresar a la Wenu Mapu . Salieron entonces por los cráteres de los volcanes, pero quedaron nada más colgados en el aire. Por eso lloraron las estrellas, lloraron por mucho tiempo, dicen. Sus lágrimas formaron los ríos, los lagos y los mares.

Читать дальше