Zeus hielt auf dem Olymp Hof, und entsprechend ist der Olymp auch Namensgeber des wichtigsten Beinamens des Zeus, der Olympios war. Der Beiname Olympios im Singular ist fast nur für Zeus belegt. 6Gelegentlich konnte auch Herakles diesen Beinamen tragen (nach seiner Aufnahme in den Olymp), 7und es gibt wenige Belege für Göttinnen wie Hera in Olympia, Aphrodite in Sparta, die Erdgöttin Gaia in Athen, Demeter, Artemis in Eretria (abgeleitet von einem dortigen Olymp), die Geburtsgöttin Eileithyia in Olympia und Nike in Athen. 8Im Vergleich zu den hunderten Belegen für Zeus Olympios ist das wenig, und man kann die Belege als Ausnahmen werten, welche die Regel bestätigen, dass Zeus und der Olymp auf das engste miteinander verbunden waren. So überrascht es auch nicht, dass eines seiner wichtigsten Heiligtümer, das auf der mehrere hundert Kilometer entfernten Peloponnes gelegene Olympia, sich aus demselben Wortstamm ableitet. Die Götter insgesamt wurden auch als Olympische – nach ihrem Wohnsitz – bezeichnet. 9

Dennoch, und das sei vorweggenommen, war die räumliche Inbesitznahme des Berges Olymp – sei es durch Besuche, sei es durch Bauwerke – in der Antike und in der gesamten Vormoderne unterentwickelt. Insofern ist er tatsächlich dem Hades vergleichbar als ein präsenter, aber eben doch auch unbekannter Ort.

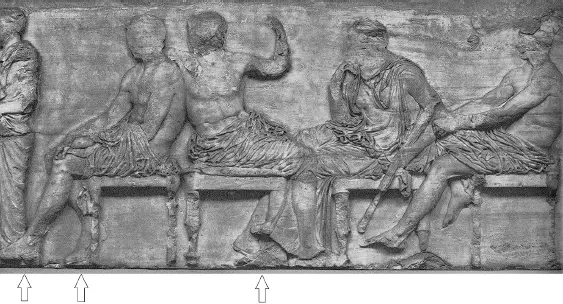

Im Folgenden sollen Grundzüge der Geschichte des Bergs Olymp in der Antike behandelt werden. Dabei wird einerseits betrachtet, welche Vorstellung die Antike von dem Olymp als Sitz der Götter hatte, andererseits wird untersucht, wie der tatsächliche Ort in der Antike aussah und durch menschliche Aktivitäten gefasst war. Es geht also um ein zentrales Thema der Klassischen Archäologie, nämlich um das Verhältnis von Texten zu Monumenten. Zur Einführung in das Thema seien eine Photographie des Berges Olymps und ein Ausschnitt aus der Götterversammlung im Ostfries des Parthenon von Athen nebeneinandergestellt (  Abb. 3und

Abb. 3und  Abb. 4).

Abb. 4).

Abb. 3: Die Gipfelregion des Olymps.

Das Bild zeigt ein Gebirge mit zahlreichen, dicht beieinanderliegenden Gipfeln. Dieses ist das Olympgebirge, mit dessen Topographie wir uns noch genauer beschäftigen werden. Bereits auf den ersten Blick wird deutlich, dass es in seiner schroffen Morphologie durchaus charakteristische Züge aufweist, die – auch das sei vorweggenommen – nie in einer bildlichen Darstellung der Antike erscheinen. Wir besitzen keine antike Darstellung des Berges, welche die geographischen Charakteristika

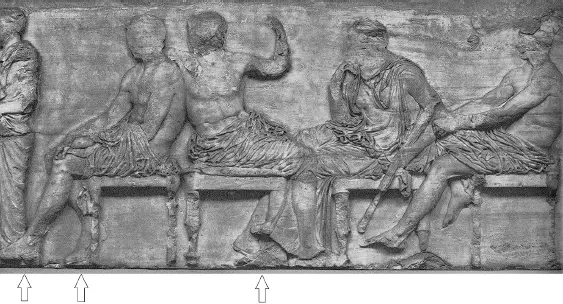

Abb. 4: Ausschnitt aus dem Bild der Götterversammlung im Ostfries des Parthenon von Athen: Hermes, Dionysos, Demeter und Ares. Die Pfeile bezeichnen Steine, Mitte 5. Jh. v. Chr., London, British Museum.

prägnant in Szene setzt, doch gibt es einige Bilder, die durchaus die Vorstellung vom Olymp als eines Berges mitberücksichtigen. Das ist bemerkenswert, denn von einigen anderen Bergen, wie etwa dem Ararat in Armenien (  Abb. 5), dem Vesuv in Italien oder dem Mons Argaios in der heutigen Türkei (

Abb. 5), dem Vesuv in Italien oder dem Mons Argaios in der heutigen Türkei (  Abb. 60–62) besitzen wir antike Darstellungen, die recht genau die morphologischen Charakteristika des jeweiligen Berges ins Bild setzen. 10Die frühesten dieser realistischen Bergdarstellungen, die wir kennen, stammen allerdings erst aus dem Späthellenismus (1. Jh. v. Chr.). 11

Abb. 60–62) besitzen wir antike Darstellungen, die recht genau die morphologischen Charakteristika des jeweiligen Berges ins Bild setzen. 10Die frühesten dieser realistischen Bergdarstellungen, die wir kennen, stammen allerdings erst aus dem Späthellenismus (1. Jh. v. Chr.). 11

Obschon auf dem Berg Olymp kaum archäologische Spuren zu finden sind und es kaum Darstellungen des Olymps in der Bildkunst gibt, kann die Archäologie dennoch dazu beitragen, die antike Vorstellung von dem Göttersitz besser zu verstehen. Es zeigt sich, dass er auf vielfältige Weise in archäologischen Zeugnissen präsent ist.

Schauen wir auf den Ausschnitt des Parthenonfrieses mit der Götterversammlung, die auf dem Olymp stattfindet, so sehen wir, dass dieser nicht zu den Bildern gehört, welche an die konkrete Topographie des Berges anknüpfen; allerdings können wir Aspekte sehen, die uns über die grundsätzliche Vorstellung vom Olymp Auskunft geben.

Abb. 5: Bronzemünze von Königin Erato und König Tigranes IV. von Armenien mir Ansicht des großen und des kleinen Ararat auf der Rückseite, ca. 2 v. Chr.–1 n. Chr.

Der Parthenon, eines der wichtigsten Denkmäler des klassischen Athens, wurde 447–438 v. Chr. gebaut und ist als Tempel der Athena Parthenos ein Monument der Bürgerschaft von Athen. 12Auf dem Parthenonfries konstituiert sich die Polis, also die Stadt Athen. Dargestellt ist der alle vier Jahre stattfindende Panathenäenzug, ein Festzug zu Ehren der Stadtgöttin Athena. Der Fries läuft oben an der Cella entlang. Der Panathenäenzug wird zweizügig – das heißt von zwei Seiten startend und gegenläufig – dargestellt. Auf der Ostseite, der als Eingang des Tempels wichtigsten Seite eines griechischen Tempels, gipfelt das Geschehen im Zielpunkt des Festzuges, nämlich der Übergabe eines neuen Gewands für die Stadtgöttin Athena an einen hohen Kultbeamten der Stadt, oder nach einer neuen Deutung in der Vorbereitung eines mythologischen Menschenopfers. 13In unserem Zusammenhang ist die genaue Bedeutung der Szene zweitrangig. Wichtiger ist das, wovon die Versammlung eingefasst wird. Denn umgeben ist diese Szene von einer Götterversammlung. Diese ist dem Geschehen vollkommen enthoben, und die thronenden Götter sind alle deutlich größer als die Sterblichen und die Heroen des Zuges. Untersuchungen zur Raum- und Zeitauffassung des Parthenonfrieses haben deutlich gemacht, dass es ein Hin und Her der Bewegungen gibt und auch Brüche. Insgesamt ist aber eine zeitliche und räumliche Einheitlichkeit zu beobachten, die durch den Auftritt der Götter durchbrochen wird.

Die Götter sind auf Sitzmöbeln in der Götterversammlung gezeigt, welche nur im Olymp gedacht sein kann. Sie sind dem Geschehen vollständig enthoben und scheinen nicht darauf zu reagieren, insbesondere nicht auf die Mittelszene, von der sie abgewandt sind. Ihre Anordnung erfolgt paarweise: von links nach rechts Hermes und Dionysos, Demeter und Ares (  Abb. 4), Hera (mit Iris) und Zeus. Dann folgen Athena und Hephaistos, Poseidon und Apollon sowie Artemis und Aphrodite (mit Eros). Die Götter sind durch Attribute behutsam gekennzeichnet, sitzen auf Hockern bzw. Zeus auf einem Thron. Bemerkenswerterweise fehlt bei dieser Götterversammlung eine Ortsangabe. Der Olymp ist hier nicht als Berg visualisiert bzw. konkretisiert – lediglich ein paar umherliegende Steine kann man vorsichtig auf den felsigen Olymp beziehen. 14Im Bild überwiegt, dass die Götter über allem und dem Menschlichen stehen; das Menschliche ist wiederum auf die Götter bezogen, die sich aber selbst genug sind. 15

Abb. 4), Hera (mit Iris) und Zeus. Dann folgen Athena und Hephaistos, Poseidon und Apollon sowie Artemis und Aphrodite (mit Eros). Die Götter sind durch Attribute behutsam gekennzeichnet, sitzen auf Hockern bzw. Zeus auf einem Thron. Bemerkenswerterweise fehlt bei dieser Götterversammlung eine Ortsangabe. Der Olymp ist hier nicht als Berg visualisiert bzw. konkretisiert – lediglich ein paar umherliegende Steine kann man vorsichtig auf den felsigen Olymp beziehen. 14Im Bild überwiegt, dass die Götter über allem und dem Menschlichen stehen; das Menschliche ist wiederum auf die Götter bezogen, die sich aber selbst genug sind. 15

Читать дальше

Abb. 3und

Abb. 3und