Als ich das Licht der Welt erblickte, erkannte ich bereits die Stimme meiner Mamma. Die Voraussetzungen, um gut auf dieser Welt zu funktionieren, waren bei mir allerdings nicht optimal. Ausgerechnet in den letzten drei Monaten der Schwangerschaft entstehen besonders viele Dendriten, sie verästeln sich, die Axone wachsen und sie werden dicker. Diesen Vorgang nennt man »Arborisierung«. Wie nicht anders zu erwarten, bilden sich auch die Synapsen in der 34. Woche auf Hochtouren, circa 40.000 pro Sekunde. Bei einem solchen anatomischen Wachstum faltet sich die Rinde, denn sie hat im kleinen Babyschädel immer weniger Platz. Der Kopf darf sich seinerseits nicht vergrößern, denn er muss den Geburtskanal passieren. Alles ganz schön ausgeklügelt von der Evolution!

So lernt der Fötus im Mutterleib viel mehr, als wir vermuten, zum Beispiel Geschmack 42. Ab dem fünften Monat beginnt er Fruchtwasser zu schlucken, seine erste Mahlzeit sozusagen. Sie erreicht die Zunge und die Mundhöhle, in der sich ab der zehnten Woche funktionsfähige Geschmacksrezeptorenentwickeln, also Andockstellen für chemische Substanzen, die im Fruchtwasser enthalten sind. Diese Rezeptoren unterscheiden zwischen salzig, süß, bitter, sauer und umami, dem Geschmack der Fleischbrühe, wie man ihn im Japanischen bezeichnet. Werden die Rezeptoren durch das Fruchtwasser aktiv, schicken sie ein Signal an die Insel,jene Region im Gehirn, die Geschmack verarbeitet. Ihre Neurone verbinden sich zu Netzwerken für das »Geschmeckte«. So hat jeder Geschmack eine Repräsentation im Gehirn, ein Muster.Interessant ist die Beobachtung, dass Kinder im Mutterleib bereits Präferenzen haben: Süß mögen sie gleich, an einen Bittergeschmack müssen sie sich erst gewöhnen. Bereits in den 1930er-Jahren des vorigen Jahrhunderts führte DeSnoo, ein holländischer Wissenschafter, Experimente zu Vorlieben im Mutterleib durch. Er leitete eine süße und eine bittere Lösung in das Fruchtwasser ein. Bei der süßen schluckten die Föten mehr Fruchtwasser, bei der bitteren gar nicht 43. Die natürliche Präferenzfür Süßes ist möglicherweise evolutionär darauf zurückzuführen, dass Früchte, die zuckerhaltig sind, mehr Kalorien für das Wachstum bereitstellen. Bitter signalisiert hingegen, dass die betreffenden Früchte oder Pflanzen giftig sein können 44. Abhängig von den Lebensmitteln, die von der Schwangeren gegessen werden, bekommt das Kind die geschmackliche Feineinstellung, die Anpassung an die Umwelt, in die es geboren wird. So isst das Kleine gerne, was ihm gereicht wird. Das ist verständlich und gut so, denn die Nahrung der Inuit in Grönland hat sich bis vor 100 Jahren stark unterschieden von jener der Massai in Kenia. Die Kleinen hier wie dort müssen damit zurechtkommen.

Wie zu erwarten, verstärkt eine zuckerreiche Ernährung der Mutter die natürliche Prädispositionfür Süßes im Kind. Ob meine Liebe zu Gemüse schon im Mutterleib entstanden ist? Ich habe bestimmt eine vorgeburtliche Erfahrung mit dem bitteren Löwenzahnsalat gemacht, der bei uns im Aostatal im März nach der Schneeschmelze auf den Kuhweiden geerntet wird. Meine Mamma bereitete ihn als Salat zu, mit Schalotten, hartgekochten Eiern von der Oma, grob gemahlenem schwarzen Pfeffer und Olivenöl, aber auch als gekochtes Gemüse, in Butter geschwenkt und mit Parmesan überbacken. Heute dünge ich meinen Garten nicht, damit auch der Löwenzahn frei von Phosphaten wächst und ich ihn mir nach der Familientradition zubereiten kann: So entstehen Vorlieben für den einen oder den anderen Geschmack bereits im Mutterleib!

Vom Alkohol im Mutterleib

Sie werden möglicherweise darüber nachgedacht haben, dass ich mein erstes Glas Wein im Mutterleib zu mir nehmen musste, ungewollt. Ja, mich schockiert es auch, wenn ich darüber nachdenke. Da ich meine Mutter nicht mehr fragen kann, führte ich kürzlich ein Gespräch mit einer Tante zu diesem Thema. Sie meinte, damals hätte die Vorstellung geherrscht, dass ein Glas Wein pro Mahlzeit für den Kreislauf der Schwangeren gut sei (!). So wie ich mussten in den 1960er- und sicher auch noch 1970er-Jahren Millionen italienische Kinder mit einem Glas Wein pro Mahlzeit im Mutterleib Vorliebe nehmen. Bestimmt war es nicht gut, aber wie man sieht, ist ein Fötus sehr resilient!

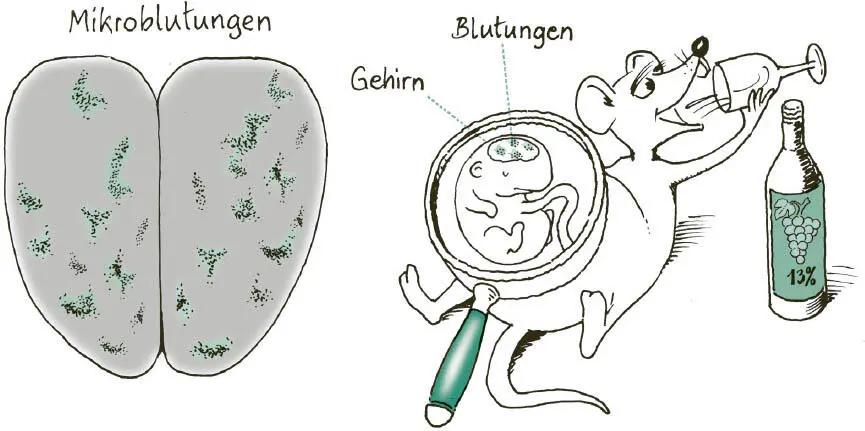

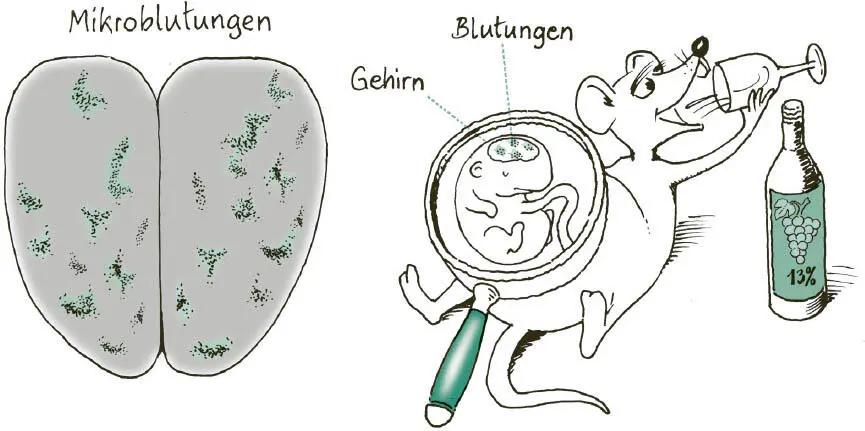

Im Jahr 2016, lange Zeit nach meinem ersten Glas Wein im Mamabauch, war ich in Chicago auf einer großen Konferenz. Einer der Schwerpunkte war die Auswirkung von Ethanolauf das Gehirn, so bezeichnet man Alkohol, wenn man in der Wissenschaft darüber spricht. Dort hörte ich zum ersten Mal von einem Experiment, in dem Rattenembryos, die im Mutterleib über die Mutter Alkohol bekamen, Mikroblutungenim Gehirn zur Folge hatten 45. Ich dachte, es müsse sich um große Mengen handeln, » binge drinking «, also übermäßigen Konsum, »Komasaufen« würden wir sagen. Dem war aber nicht so. Mikroblutungen konnten bereits beobachtet werden, wenn die Rattendamen die einem Glas Wein entsprechende Alkohol-Menge pro Tag verabreicht bekamen. Dies geschah, indem Ethanoldämpfe in die Boxen der trächtigen Tiere eingeleitet und von ihnen eingeatmet wurden. Arme Rattenföten! Eine Mikroblutung ist der Austritt von Blut an einer bestimmten Stelle, ein kleiner Schlaganfall sozusagen. Betroffen davon sind Neurone und Netzwerke, die sich bereits gebildet haben. Die Zellen sterben, und die Verbindungen unter ihnen gehen kaputt. Dadurch sind die Speicherung von Information und ihr Abruf beeinträchtigt. Im Experiment konnten die Wissenschafter den Schaden sowohl auf der Oberfläche als auch in Strukturen im Inneren des Gehirns nachweisen, dort, wo Wichtiges wie zum Beispiel die Regulierung der Körpertemperatur geschieht. Bei den Jungtieren, die im Mutterleib Alkohol aufgenommen hatten, waren auch motorische Defizite zu beobachten, möglicherweise durch Schäden im Kleinhirn verursacht. Es ist unter anderem für die Bewegungsteuerung zuständig. Ähnliche Studien 46berichten aber auch von Beeinträchtigungen beim Lernen, von Auffälligkeiten im sozialen Verhalten, auch von Veränderungen der Reaktion auf Stress und Suchtanfälligkeit.

Auswirkungen von Ethanol auf das fötale Gehirn

Beim Menschen kann man die Auswirkung von Ethanol nicht wie im Tierexperiment untersuchen: Ethisch ist nicht vertretbar, schwangeren Frauen eine gewisse Menge Alkohol zu verabreichen, um dessen Auswirkung auf das Gehirn des Fötus zu beobachten. Allerdings kommen leider (zu) viele Babys mit Ethanolschäden auf die Welt. In Deutschland sind es geschätzte 7.000 im Jahr, die das fötale Alkoholsyndrom(FAS) aufweisen. Fliehendes Kinn, fehlende Rinne zwischen Nase und Mund, Mandelaugen und ein verkürzter Nasenrücken sind typische Gesichtsmerkmale dieser Entwicklungsstörung. Im Körperwuchs sind FAS-Kinder kleiner als Gleichaltrige. Ihre Wahrnehmung entspricht nicht jener ihrer Zeitgenossen, wodurch sich die Kleinen öfter verletzen, weil sie Höhe, Tiefe oder Hindernisse nicht richtig einschätzen können. Auch ihre kognitiven Fähigkeiten sind eingeschränkt: Sie lernen später zu sprechen, können sich schlecht konzentrieren, ihr Kurzzeitgedächtnis ist schwach und ihr Intelligenzquotient liegt durchschnittlich bei circa 75, jenes eines Kindes ohne FAS bei 80. Die Alkoholschäden im Gehirn bedingen auch Hyperaktivität, impulsives Verhalten und auffällige Interaktionen wie das Fehlen sozialer Distanz. Möglicherweise fragen Sie sich gerade, ob all diese Unterschiede mit Mikroblutungen im Gehirn zusammenhängen. Es ist möglich, aber einstweilen nicht belegt, weil noch nicht ausreichend untersucht. Bei den Ratten werden die Jungtiere nach der Geburt »geopfert«, so sagt man, wenn sie zu wissenschaftlichen Zwecken getötet werden. Ihr Gehirn wird danach genauesten Analysen unterzogen. Auch vom Tierexperiment wissen wir, dass Ethanol für sich bildende Neurone Gift ist: Es kann bis zu 30 Prozent der Zellen töten. Dadurch erklärt sich einerseits das kleinere Gehirnvolumen, andererseits auch die vielen Veränderungen und Auffälligkeiten im Verhalten dieser Betroffenen, ob Ratten oder Menschenkinder.

Читать дальше