Im Zusammenhang der Pronomen und der Nullstellen möchte ich nun zwei Aspekte unterscheiden. Der erste, das Pronomeninhaltsproblem, betrifft den konkreten Vorstellungsinhalt, den eine Interpretin aus dem Ko(n)text holen muss, um sie zu interpretieren. Der zweite betrifft die Identifikation der syntaktischen Funktion der imaginär gefüllten Nullstelle.

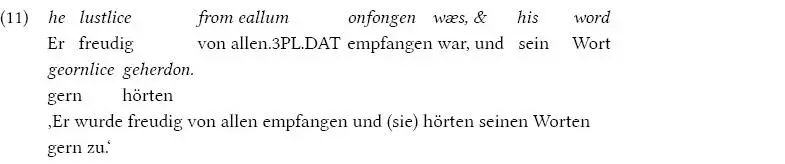

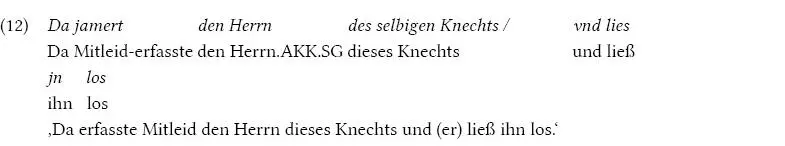

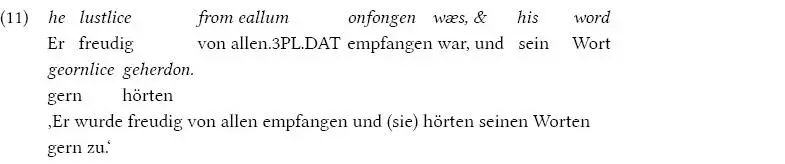

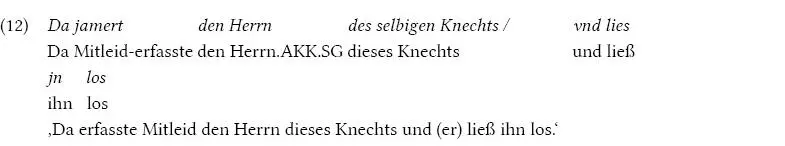

Pronomen und Nullstellen in koordinierten Teilsätzen sind sich sehr ähnlich darin, dass sie auf fremde Vorstellungsinhalte angewiesen sind. Es scheint aber ein Unterschied in dem Grad zu bestehen, zu dem das fingierte Pronomen he und die Nullstelle die Interpretin darauf verpflichten, einen bestimmten Vorstellungsinhalt und keinen anderen aus dem Kotext zu holen. Wir haben gesehen, dass (mein fingiertes) and he hyne gebletsode auf verschiedene Weisen interpretiert werden kann: ‚und der Heiland segnete das Brot‘, ‚und der Heiland segnete sich‘, ‚und das Brot segnete den Heiland‘, ‚und das Brot segnete sich‘. Fehlt he dagegen, ist zumindest zweifelhaft, ob and hyne gebletsode anders interpretiert werden kann als mit dem Heiland in der imaginären Subjektfunktion. Die Frage ist also, ob eine Nullstelle in einem koordinierten Teilsatz ihren Vorstellungsinhalt auch von einer anderen syntaktischen Funktion beziehen kann, als sie ihr Partnerausdruck im entsprechenden vollständigen Teilsatz einnimmt – etwas, das mit Pronomen problemlos möglich ist. Nach allem, was ich weiß, geht das, die Fälle scheinen aber auf die älteren Sprachstufen beschränkt zu sein. Ich gebe ein altenglisches und ein frühneuhochdeutsches Beispiel von Luther selbst.

In dem altenglischen (westsächsischen) Beispiel bezieht die Nullstelle mit der imaginären Subjektfunktion den Vorstellungsinhalt vom Präpositionalobjekt from eallum und in dem frühneuhochdeutschen Beispiel vom Akkusativobjekt den Herrn . Aus diesen und analogen Beobachtungen können wir schließen, dass zumindest in den älteren Sprachstufen die Frage, woher eine Interpretin den Vorstellungsinhalt für eine Nullstelle bezieht, nicht durch die Eigenstruktur der jeweiligen Sprach(stuf)eSprach(stuf)e geregelt ist. Im NeuhochdeutschenNeuhochdeutsch und den modernenHochalemannisch DialektenNordniederdeutsch könnte dies allerdings anders sein.3 Sie weisen bei Matthäus 18, 27 auch modernere Strukturen auf, die mindestens darauf hinweisen, dass solche Strukturen nicht mehr selbstverständlich waren.ZürichdeutschHochalemannisch4 Das Subjekt des zweiten Teilsatzes fehlt in den jungen Übersetzungen nur dann, wenn die entsprechende Gegenstandsvorstellung im ersten Teilsatz bereits als Subjekt fungiert, und das Subjekt scheint im zweiten Teilsatz realisiert werden zu müssen, wenn die entsprechende Gegenstandsvorstellung im ersten Teilsatz nicht bereits Subjekt gewesen ist.

Wichtig ist auch, dass die Frage, woher der Vorstellungsinhalt für ein Pronomen oder eine Nullstelle bezogen wird, keinen Einfluss auf die Mehrdeutigkeitenmehrdeutig hat, die syntaktische Funktionen oder semantische Rollen betreffen: Die Nullstellen bei gebletsode in der Äußerung in (10) sowie die Nullstellen in (11) und (12) sind jeweils das imaginäre Subjekt, im Aktivsatz das AgensAgens und im Passivsatz das PatiensPatiens, unabhängig davon, welchen Vorstellungsinhalt eine Interpretin dafür heranholt.5

Das ist anders beim zweiten Aspekt des Problems. Er betrifft die imaginäre syntaktische Funktion der Nullstelle. In and hyne gebletsode in der Äußerung in (10) und in den späteren Teilsätzen in den Äußerungen (11) und (12) können wir sagen, dass die Eigenstruktur der Sprache erzwingt, dass die Nullstellen als Subjekte interpretiert werden: Die Vorstellung der Eventualität erfordert eine Gegenstandsvorstellung und das finite Verb bestimmt für den imaginären Gegenstandsausdruck Subjektspezifikationen.

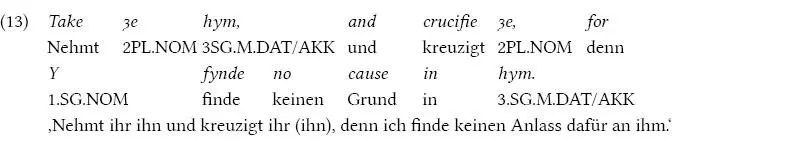

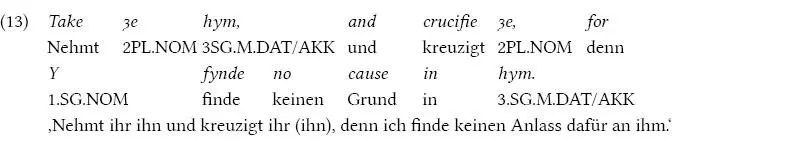

Es gibt aber auch den viel selteneren Fall, dass eine Nullstelle nicht als Subjekt interpretiert werden kann, sondern als Objekt interpretiert werden muss, wie in der folgenden Äußerung.

Viel seltener ist dieser Fall deshalb, weil es – zumindest im Deutschen und Englischen – viel seltener vorkommt, dass das Subjekt ausgedrückt ist und das Objekt nicht, zumal in einem Imperativsatz. Hier unterscheiden sich die Eigenstrukturen der einzelnen Sprach(stuf)en aber erneut, nämlich darin, unter welchen Umständen ein Objekt in koordinierten Sätzen unausgedrückt bleiben kann. In der neuhochdeutschenNeuhochdeutsch Standardsprache und in den modernenHochalemannisch DialektenNordniederdeutsch wäre eine Äußerung, die analog zu der in (13) gebaut ist, kaum zu erwarten. Die entsprechenden Übertragungen ins Neuhochdeutsche und Hochalemannische enthalten denn auch ein Objekt.6

Dagegen hatte der mittelenglischeMittelenglisch Schreiber offenbar die Wahl, das Objekt entweder auszudrücken oder nicht. In den jüngeren Sprach(stuf)en geht das nur, wenn das Subjekt ebenfalls nicht ausgedrückt wird, oder wenn das Objekt im ersten Konjunkt fehlt, aber im zweiten steht – Der Eine mag (Ø) und der Andere hasst Fischsuppe –, oder wenn der Vorstellungsinhalt des Objektes das besonders hervorgehobene Thema in allen Konjunkten ist. Dieser letztere Fall wäre daran erkennbar, dass es am linken Satzrand stünde: Fischsuppe mag der Eine und (Ø) hasst der Andere. Eine Interpretin kann Der Eine und der Andere hier als Subjekte und die Nullstelle entsprechend als imaginäres Objekt interpretieren. Dagegen wirkt Der Eine mag Fischsuppe und der Andere hasst (Ø). unvollständig. Im zweiten Konjunkt fehlt ein Ausdruck für die Fischsuppe. Was hier also im Standarddeutschen nur unter spezifischen Bedingungen möglich ist, die positionell charakterisiert werden müssen, ist in den älteren Sprach(stuf)eSprach(stuf)en nicht eigenstrukturell geregelt.

In den bisher betrachteten Fällen konnte eine Interpretin eine Nullstelle entweder imaginär mit der syntaktischen Funktion ihres Partnerausdrucks oder, wo das durch die Eigenstruktur ausgeschlossen war, mit der imaginären Subjektfunktion füllen. Diese Strategie wird ihr bei dem folgenden Beispiel womöglich Probleme bereiten.

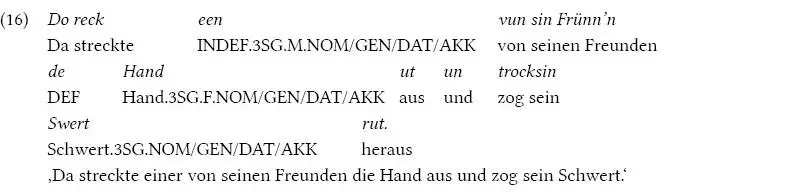

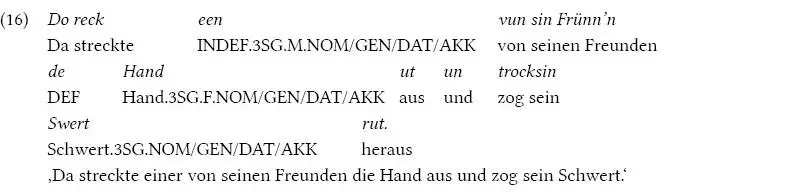

Das Problem besteht für die Interpretin darin, dass bereits im ersten Teilsatz – Do reck een … de Hand ut – die KasusKasus- und KongruenzformenKongruenz nicht zuverlässigHinweiszuverlässig instruieren. Es ist aufgrund der sprachlichen Eigenstruktur nicht klar, ob een … oder de Hand das Subjekt ist. Im zweiten Teilsatz – un trock sin Swert – ist sin Swert ebenfalls morphologisch mehrdeutig. Für mich besteht das Problem darin, dass ich beurteilen muss, ob die Entscheidung der Interpretin, wie sie im ersten Teilsatz die syntaktischen Funktionen identifiziert, Einfluss darauf hat, wie sie sie im zweiten identifizieren kann.

Читать дальше