Hinzu kommt, dass beispielsweise Time als Verb lexikalisch mehrdeutigmehrdeutiglexikalisch ist. Mit dem Ausdruck bezeichnet man das Stoppen von Zeit, aber auch das Wählen eines Zeitpunkts für das Stattfinden irgendeiner Eventualität. Im Deutschen ist der Ausdruck umgangssprachlich ebenfalls als timen bekannt. Sofern flies mit einem Eventualitätsnomen im Sinne von ‚Flüge‘ bezeichnet werden kann, entstehen zwei weitere Lesarten. Daraus ergeben sich die Lesarten (f.) und (g.).

Diese Mehrdeutigkeiten auf der kategorialen, morphologischen, lexikalischen und kombinatorischen Ebene reichen aus, um verschiedene Interpretationen für die Äußerung als Ganze nach sich zu ziehen. Sowohl Time als auch time flies können als Subjekt interpretiert werden, womit einhergeht, dass in ersterem Fall flies und in letzterem Fall like das Verb ist. Oder das Subjekt ist als Subjekt eines Imperativs Time nicht ausgedrückt, dann fungiert flies als grammatisches Objekt.

Die Mehrdeutigkeit zwischen (a.), (c.), (d.) und (f.) lebt auch davon, dass sich in like an arrow potentiell ganze Eventualitäten verbergen, die ausdrucksseitig um das Verb und eines der beiden Satzglieder reduziert sind, wie die Klammersetzungen in den Paraphrasen deutlich machen.6

Dies sind einige der Interpretationen, die selbst unter Berücksichtigung der eigenstrukturellen Konventionen des Englischen möglich sind. Daneben existieren noch weitere Mehrdeutigkeiten, die die Prämissen des Experiments oder die Eigenstrukturen des Englischen aber überstrapazieren würden: Wenn wir annähmen, (8) müsste kein Satz sein, könnten wir das Ganze als eine komplexe Substantivgruppe ‚Zeitfliegen (, die in bestimmten Hinsichten) wie ein Pfeil (sind)‘ interpretieren. Guess what I saw yesterday: Time flies like an arrow .

Daneben ist like noch stärker kategorial mehrdeutig als angedeutet, denn der Ausdruck kann auch als Nomen (‚Ähnliches‘, ‚Gleichartiges‘) und Adjektiv fungieren. Ähnliches gilt für arrow , das auch als Verb verwendet werden kann (zum Beispiel ‚einen Pfeil abschießen‘). Diese Mehrdeutigkeiten sind aber im Kotext der Äußerung (8) wohl nicht auszumachen.

Die Äußerung stellt insofern eine Besonderheit dar, als sie eine sehr hohe Quote an kategorial mehrdeutigen Ausdrücken aufweist und zugleich ko(n)textlos präsentiert ist. Beides ist bei den neutestamentlichen Äußerungen, die ich untersuchen werde, nicht der Fall. Daher sollen kategoriale, lexikalische und Kompositamehrdeutigkeiten auch nicht im Mittelpunkt unseres Interesses stehen. Ich hätte oben, als es darum ging, eine Interpretation für die Interpretin von Äußerung (4) zu erarbeiten, beispielsweise auch darauf hinweisen können, dass Mutter lexikalisch mehrdeutig ist. Aus Gründen der Übersichtlichkeit habe ich darauf verzichtet. Ich bin einfach davon ausgegangen, dass die Interpretin weiß, dass der Jünger die Mutter nicht zum Schrauben mitgenommen hat.

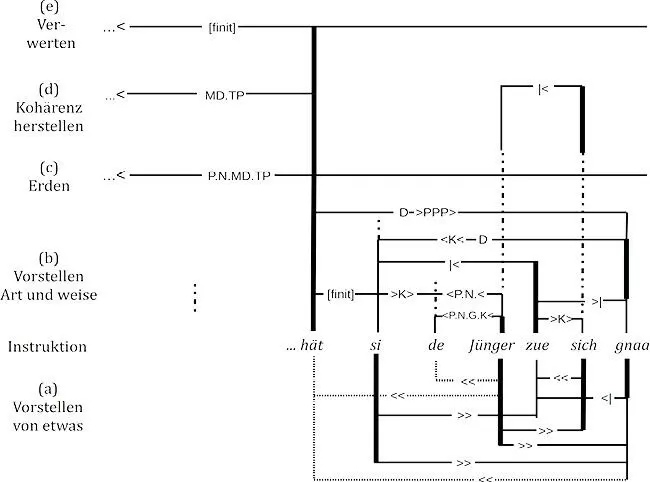

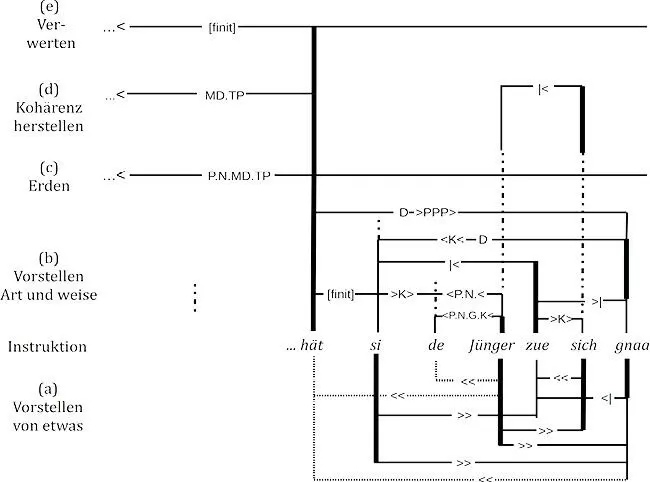

Die für Äußerung (8) ermittelten Mehrdeutigkeiten bereiten Interpretinnen Schwierigkeiten, wenn es darum geht, erst einmal herauszufinden, was ein Etwas ist. Uns interessiert der etwas spätere Schritt, bei dem Interpretinnen ermitteln müssen, welches bereits ermittelte Etwas mit welchem anderen Etwas inWas steht womit in welcher Beziehung? welcher Beziehung steht, also beispielsweise, ob der Jünger oder die Mutter Jesu in unserer Äußerung in (4) Subjekt und Nehmer(in) beziehungsweise Objekt und Genommene(r) ist. Die Arten von sprachlich vermittelten Mehrdeutigkeitenmehrdeutigsyntaktische Funktionen, die dafür eine zentrale Rolle spielen, sind entsprechend andere, nämlich solche bezüglich syntaktischer Funktionen wie Subjekt und Objektmehrdeutigsyntaktische Funktionenet passim und semantischermehrdeutigsemantische Rollen Rollenmehrdeutigsemantische Rollenet passim wie Nehmer und Genommenes, oder allgemeiner, AgensAgens und PatiensPatiens. Auch diese Mehrdeutigkeiten sind bisweilen auszumachen, wenn eine Äußerung allen eigenstrukturellen Regelungen einer Sprache entspricht. Unsere hochalemannische Äußerung (1) aus Kapitel 1 illustriert genau einen solchen Fall. Sie ist hier im Vergleich zur neuhochdeutschen Äußerung (4) aufgeführt, die uns bis hierhin durch dieses Kapitel begleitet hat.

Mit den gleichen eigenstrukturellen Mitteln, mit denen ich gezeigt habe, dass die neuhochdeutscheNeuhochdeutsch Äußerung eindeutigeindeutig ist, lässt sich auch zeigen, dass die hochalemannischeHochalemannisch Äußerung (mindestens) zweideutig ist. Mit den Worten von vorhin ausgedrückt, können wir sagen, dass die Eigenstruktur hier nicht verhindert, dass die Interpretin naheliegende, aber nicht beabsichtigte Bestimmungen an den Ausdrücken und Ausdrucksteilen vornimmt. Wenn ich die Bestimmungen wieder mithilfe eines Strukturschemas darstelle, erhalten wir daher zwei verschiedene Strukturschemata für dieselbe Äußerung.

Abbildung 7 zeigt im relevanten Ausschnitt die Struktur der ersten möglichen Interpretation, diejenige, die der Schreiber auch kommunizieren wollte: Der Jünger hat sie, die Mutter, zu sich, dem Jünger, genommen.

Abb. 7:

Abb. 7:

Die Funktion sprachlicher Ausdrücke für die intendierte Interpretation am Beispiel von „(Und vo säbere Stund aa) hät si de Jünger zue sich gnaa“

Welchen DeutungsroutinenRoutine, Routinisierung ist die Interpretin hier gefolgt und durch welche eigenstrukturellen Leistungen ist sie bei dieser Interpretation angelangt? Als ersten kritischen Hinweis findet die Interpretin zunächst hät . Als finites aktivisches Auxiliar tut es für die Art und Weise, wie sich die Eventualität vorgestellt wird, wenig mehr als ein Satzglied im Nominativ zu fordern, das als Subjekt fungiert. Dieses findet die Interpretin in de Jünger . Durch Jünger wird das Auxiliar in seinen P.N.-Spezifikationen bestimmt. Die Interpretin weiß nun, dass der Jünger der Habende ist. Als Auxiliar bestimmt hät auch die Form des Passivpartizips Perfekt (PPP) für das Vollverb. Das Vollverb wiederum bestimmt ein Satzglied im Akkusativ, das als Objekt fungiert. Dieses findet die Interpretin in si . Zusammengenommen erlaubt dies der Interpretin, eine Aktivdiathese für den gesamten Komplex anzunehmen, so dass sie si als PatiensPatiens und de Jünger als AgensAgens identifizieren kann. Der Jünger ist also ein sie-zu-sich-genommen-Habender.7 In dieser Lesart steht sich in einem Kohärenz stiftenden Verhältnis zu Jünger . In der Gerichtetheitsbeziehung, die durch zue ausgedrückt wird, fungiert zudem die Mutter als das Gerichtete. Auf die Darstellung der diffizilen Abhängigkeitsverhältnisse zwischen Flexiven und lexikalischen Ausdrücken habe ich hier erneut verzichtet.

Schauen wir uns in Abbildung 8 im gleichen Ausschnitt die zweite, nicht intendierte Interpretation an, derzufolge sie, die Mutter, den Jünger zu sich, der Mutter, genommen hat. Als das Satzglied, für das hät den Nominativ bestimmt und von dem hät seine P.N.-Spezifikationen erhält, identifiziert die Interpretin nun si . Die restlichen Unterschiede sind mehr oder weniger zwingend eine Folge davon: De Jünger ist das Satzglied, das in seiner Akkusativform von gnaa bestimmt ist. Sich steht in einem Kohärenz stiftenden Verhältnis zu si und das Gerichtete in der Gerichtetheitsbeziehung ist nun der Jünger.

Читать дальше

Abb. 7:

Abb. 7: