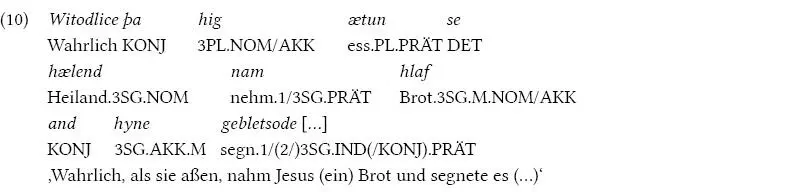

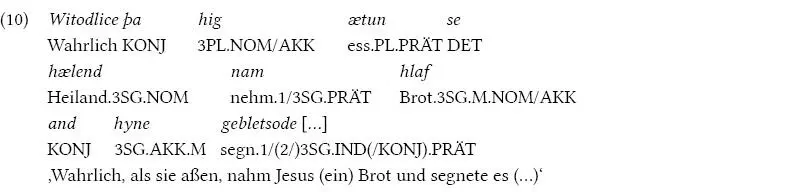

Ähnliche Probleme ergeben sich bei Personalpronomen. Wir nehmen dafür diesmal ein altenglisches Beispiel.

Ich greife nun in den Wortlaut dieser Äußerung ein und tue so, als enthielte der Teilsatz, der durch and eingeleitet wird, noch ein Personalpronomen he (3SG.M.NOM), so dass wir and he hyne gebletsode bekommen. Die korrekte Interpretation bliebe dieselbe. Anders als beim Reflexivpronomen muss die Interpretin den Vorstellungsinhalt eines Personalpronomens oft von außerhalb des (Teil-)Satzes holen.2 In der obigen fingierten Äußerung finden wir nun (das fingierte) he und hyne . Den Vorstellungsinhalt zu beiden Pronomen muss die Interpretin aus dem Kotext holen. In Frage kommen Ausdrücke, die, wie diese Pronomen selbst, das Maskulinum und den Singular aufweisen. Da neben se hælend auch der Ausdruck für Brot, hlaf , im Altenglischen das Maskulinum aufweist, kommen sie beide jeweils als Partnerausdrücke zu he und hyne in Frage. Es wäre also für die fingierte Äußerung möglich, dass die Interpretin ‚und es (das Brot) segnete ihn (den Heiland)‘ interpretiert. Das AltenglischeAltenglisch weist außerdem kein eigenes Reflexivpronomen auf. Das Personalpronomen kann auch reflexiv verwendet und interpretiert werden. Insofern wäre es für die Interpretin auch möglich, and he hyne gebletsode als ‚und er segnete sich‘ beziehungsweise ‚und es segnete sich‘ zu interpretieren. Dass sie hier zugunsten der richtigen Interpretation von hyne den Vorstellungsinhalt von hlaf heranziehen muss, kann also prinzipiell nicht mehr auf die sprachliche Eigenstruktur zurückgeführt werden.

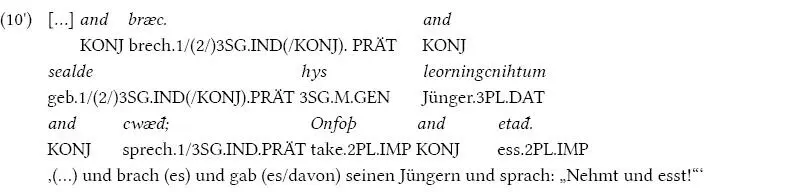

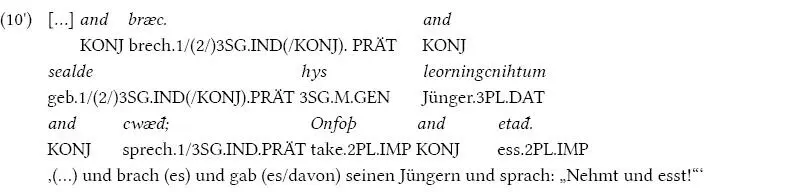

Ich habe die fingierte Äußerung verwendet, um das Pronomeninhaltsproblem einigermaßen getrennt von dem zweiten Phänomen behandeln zu können. Es handelt sich dabei meistens um koordinierte (Teil-)Sätze, in denen bestimmte Vorstellungsinhalte nicht ausgedrückt sind. Ich lasse nun das fingierte he wieder verschwinden und belasse die Äußerung in (10) in ihrer ursprünglichen Form. Was dadurch passiert, ist, dass wir nun tatsächlich wieder darüber diskutieren können, ob die Interpretin hyne auf hlaf nicht nur beziehen kann, sondern sogar muss. Dies hat aber nichts mit dem Gebrauch des Pronomens hyne zu tun, sondern mit der Abwesenheit eines Subjektausdrucks. In den bisher diskutierten Äußerungen konnten wir jeweils Ausdrücke finden, die dem Was? , dem Womit? und dem Welche Beziehung? aus der Vorstellung des Schreibers entsprachen. Die Interpretin konnte sozusagen imaginäre Linien zwischen den Ausdrücken in der Äußerung und ihren W -FragenW-Fragen ziehen. Ihr Know-how Know-how über die eigenstrukturellen Mittel half ihr dabei – außer im Hochalemannischen – die Linien zu den richtigen Ausdrücken in der Äußerung zu ziehen. Nun haben es Interpretinnen, wenn sie sich nicht mehr nur Einzeläußerungen anschauen, kaum jemals mit Texten zu tun, in denen dies durchgängig möglich wäre, denn sie begegnen Äußerungen, mit denen die Schreiber zwar ein Was Was steht womit in welcher Beziehung? steht womit in welcher Beziehung? gemeint, aber nicht alles davon geäußert haben, so dass es auch nicht öffentlich und wahrnehmbar geworden ist. Dies ist in der Äußerung in (10) der Fall. Die Äußerung geht nach gebletsode wie folgt weiter.

Was steht in der gesamten Äußerung (10) womit in welcher Beziehung? Eine Interpretin versteht, dass Jesus Brot nahm, Jesus dann das Brot segnete, Jesus dann das Brot brach, Jesus dann das Brot den Jüngern gab und Jesus dann (zu den Jüngern) sagte, sie sollen (vom Brot) nehmen und sie sollen (vom Brot) essen. Die Vorstellung, die die Interpretin auf Basis der Äußerung konstruiert, ist also vorstellungsmäßig weitaus reicher, als sie sein könnte, wenn sie nur auf Basis des wahrnehmbar Ausgedrückten konstruiert wäre. Die Äußerung in (10) enthält nur ein Mal den Ausdruck se hælend , der entsprechende Gegenstand fungiert aber fünf Mal als AgensAgens, das heißt in jedem der fünf Konjunkte, die jeweils durch and verbunden sind. Die Vorstellung des Brotgegenstands wird einmal durch hlaf , einmal durch hyne und zwei Mal durch gar keinen Gegenstandausdruck evoziert, fungiert aber in den letzten beiden Fällen dennoch als PatiensPatiens, also als Gebrochenes und Gegebenes. Woher weiß die Interpretin das? Gehört dieses Know-how Know-how zur sprachlichen Eigenstruktur? Wir können dies als Inhalt-ohne-Ausdruck-Problem bezeichnen.

Sicher nicht zur sprachlichen Eigenstruktur gehört, dass die Interpretin sich bei niman ‚nehmen‘ einen Nehmer und ein Genommenes vorstellen muss, bei gebletsian ‚segnen‘ Segner und Gesegnetes, bei brecan ‚brechen‘ Brecher und Gebrochenes, bei sellan ‚geben‘ Geber, Gegebenes und RezipientRezipient (semantische Rolle) sowie bei cweđan ‚sagen, sprechen‘ Sprecher und Gesprochenes. Schon eher zur Eigenstruktur der Sprache gehört, dass bei etan ‚essen‘ im Nebensatz, der durch þa eingeleitet ist, das Gegessene auch ohne Ko(n)textinformation unausgedrückt bleiben kann, während bei den anderen Verben das Patiens (und der Rezipient) bei fehlender Ko(n)textinformation ausgedrückt werden müssen. Nicht ausgedrückte, aber in der Interpretation enthaltene Elemente sind dann deshalb in der Interpretation als Vorstellung enthalten, weil sie aus dem Ko(n)text geholt werden können (und müssen), um die ergänzungsbedürftige Vorstellung zu ergänzen. Darin, dass sie aus dem Ko(n)text geholt werden müssen, sind diese Non-Ausdrücke Pronomen ganz ähnlich. Ich werde die unausgedrückten Informationen behelfsweise mit Nullstellen sichtbar machen. Die Position der Nullstelle ist dabei zunächst nicht von Belang. Wichtig ist, dass erkennbar ist, welches Verb sie jeweils ergänzt.

Unausgedrücktes, aber Vorgestelltes kann nun trivialerweise keine eigenstrukturellen Hinweise geben, wie es se hælend , hlaf und hyne tun: weder eine WortkategorieWortart, noch eine morphologischeMorphologie Form, noch (fürs Erste) eine relative Position. Auf Basis irgendwelcher Kriterien muss die Interpretin aber zur richtigen Interpretation gelangen, denn diese Äußerung ist verständlich. Eine Möglichkeit für die Interpretin wäre, anzunehmen, dass jede unausgedrückte Vorstellung, wenn sie ausgedrückt wäre, die eigenstrukturellen Spezifikationen hätte, die ihr Partnerausdruck im Kotext aufweist, von dem sie die Gegenstandsvorstellung bezieht. [ … ] and Ø hyne gebletsode ist das zweite Konjunkt und weist eine Nullstelle auf. Die Interpretin müsste nun den Partnerausdruck der Nullstelle im Kotext suchen, seine eigenstrukturellen Spezifikationen nehmen und die Nullstelle so interpretieren, als stünde dort ein Ausdruck mit denselben Spezifikationen. Wir gehen nun davon aus, die Interpretin habe wenigstens schon das Pronomeninhaltsproblem gelöst und wüsste, dass mit hyne das Brot ( hlaf ) gemeint ist: ‚… und segnete es‘. Der Ausdruck für Brot, hlaf , ist im vorangegangenen (Teil-)Satz se hælend nam hlaf das Objekt. Das kann die Interpretin nicht aus seinen KasusspezifikationenKasus, sondern nur per Ausschlussverfahren ermitteln, weil se hælend schon den Nominativ trägt, den nam für eins seiner Satzglieder bestimmt. Hyne muss also das Objekt zu gebletsode sein. Die Nullstelle wäre also durch ein Subjekt besetzt, wenn dort eins stünde. Weil hlaf dafür nicht in Frage kommt, wäre se hælend der Kandidat der Wahl. Die Nullstelle und hyne hätten also die gleichen morphologischenMorphologie Spezifikationen wie ihre Partnerausdrücke se hælend und hlaf und damit auch die gleichen syntaktischen Funktionen, Subjekt beziehungsweise (direktes) Objekt. Und so geht es ja offensichtlich auch weiter in der Äußerung: Se hælend kann für die Nullstellen bei bræc , sealde und cwæđ eingesetzt werden und würde als imaginäres Subjekt dieser Verben fungieren. Und hlaf kann für das Gesegnete, Gebrochene und Gegebene eingesetzt werden und in den entsprechenden Teilsätzen als imaginäres Objekt fungieren. Sprachlich ausgedrückt ist das Brot durch hlaf im ersten Konjunkt, durch hyne im zweiten und gar nicht mehr ausgedrückt ist es im dritten und vierten Konjunkt. Dort würde es mit seinen Objektspezifikationen aber hineinpassen. Im fünften Konjunkt mit cwæđ würde es das aber nicht mehr, da es dort keine Nullstelle mehr für ein imaginäres Objekt gibt, sondern ein Objekt in Form einer direkten Rede bereits vorhanden ist. Die InterpretationsroutineRoutine, Routinisierung, den Nullstellen imaginär die gleichen eigenstrukturellen Spezifikationen wie ihren kotextuellen Partnerausdrücken zu verpassen, um ergänzungsbedürftige Vorstellungen zu ergänzen, würde also zum Interpretationserfolg führen.

Читать дальше